Знахарь

Бедный и продувной мужичок по прозванию Жучок крадёт у бабы холстину, прячет ее, а сам хвастается, что умеет ворожить. Баба приходит к нему, чтобы узнать, где ее холст. Мужик просит за работу пуд муки и фунт масла и рассказывает, где спрятана холстина После этого он, украв у барина жеребца, получает с барина за ворожбу сто рублей, и идёт слава о мужике как о великом знахаре.

У царя пропадает венчальное кольцо, и он посылает за знахарем: если мужик узнает, где кольцо, получит награду, если нет — лишится головы. Знахарю отводят особую комнату, чтобы к утру он узнал, где кольцо. Лакей, кучер и повар, которые украли кольцо, боятся, что знахарь узнает про них, и договариваются по очереди подслушивать у дверей. Мужик же решил дождаться третьих петухов и убежать. Приходит лакей подслушивать, а в это время в первый раз начинает петь петух. Мужик и говорит: один уже есть, остаётся ещё двух ждать! Лакей же думает, что знахарь его узнал. С кучером и поваром происходит то же самое: поют петухи, а мужик считает и приговаривает: два есть! а теперь и все три! Воры умоляют знахаря не выдавать их и отдают ему кольцо. Мужик бросает кольцо под половицу, а наутро говорит царю, где искать пропажу.

Царь щедро награждает знахаря и идёт гулять в сад. Увидев жука, он прячет его в ладони, возвращается во дворец и просит мужика отгадать, что у него в руке. Мужик и говорит сам себе: «Ну вот, попался жучок царю в руки!» Царь ещё больше награждает знахаря и отпускает его домой.

Про одного солдата

Прослужил солдат у царя три года, и царь за службу дал ему три копейки. Ну, он и пошёл домой. Идёт, а по дороге попадается мышь:

— Здравствуй, солдат!

— Здравствуй, мышь!

— Где, солдат, был?

— Служил.

— Много ли царь за службу денег дал?

— Три копейки!

— Дай мне одну копейку, я тебе, может, пригожусь.

«Ну, — подумал солдат, — не было денег, да и тут не деньги!»

Взял и отдал мышке копейку. И пошёл дальше. Идёт, попадается ему жук:

— Здравствуй, солдат!

— Здравствуй, жук!

— Где, солдат, был?

— Служил.

— Много ли царь за службу денег дал?

— Дал три копейки, да я отдал мышке одну копейку, осталось две!

— Дай мне копейку, я тебе, может, тоже пригожусь.

Отдал солдат копейку и пошёл дальше. Идёт, попадается рак:

— Здравствуй, солдат!

— Здравствуй, рак!

— Где, солдат, был?

— Служил.

— Много ли царь за службу денег дал?

— Дал три копейки, а я мышке отдал копейку, жуку — копейку, ещё осталась одна.

— Дай мне тоже копейку, я тебе тоже, может, пригожусь!

Отдал и эту копейку, пошёл без денег. И как раз пришлось солдату идти через Питер и с Васильевского острова по мосту переезжать Неву. Это как раз к Зимнему дворцу мост-то подходит. А на мосту народу — протолкнуться некуда, не то чтобы солдату пройти. Солдат спрашивает у народа:

— Что такое тут делается?

А ему отвечают:

— Вот что, солдат. У царя дочь положила зарок: кто рассмешит её, за того и замуж выйти. Видишь, она сидит на балконе, а на площади по-всякому стараются, как бы рассмешить царевну, но придумать ничего не могут!

Ну, делать нечего, мостом идти нельзя, пошёл солдат позади перил. Но шинель-то у него была рваная, как-то за гайку дыркой задел, и сдёрнуло его с моста в Неву. Вдруг, откуда ни возьмись, — мышь, жук и рак, солдата из Невы вытащили, и как раз против Зимнего дворца, где стояла царевна на балконе. Вот мышь разувает его, жук портянки выжимает, а рак вилки свои расставил да на солнышке портянки и сушит. День-то был хороший!

А царевна на балконе увидела, рассмеялась и в ладони захлопала:

— Ой, как хорошо за солдатом ухаживают!

Ну, солдата сейчас же забрали, привели к

царю, царь и говорит:

— Так вот что, солдат, царское слово назад не берётся, и дочернин зарок я должен исполнить, выдать за тебя замуж дочку!

Ну, недолго думавши, честным пирком да за свадебку. Да недолго солдату пришлось жить у царя, захотелось ему домой. Царь и говорит ему:

— Чтобы тебе, зять, пешком не идти, дам тебе я лошадь!

И дал он ледяную кобылу, гороховую плётку, синий кафтан да красную шапку. Вот солдат сел на кобылу и поехал домой.

Ну, на такой кобыле круто не поедешь. Ехал он целую зиму до Пудожа, весной остановился на Филимонихе. День-то был весёлый, жаркий, заснул солдат, ледяная кобыла и растаяла, а гороховую плётку сороки да вороны расклевали; остался у него синь кафтан да красная шапка, и пошёл солдат на Заречье пешком. Идёт он по деревне Истоминой, а ребята и кричат:

— У Федьки синь кафтан!

А ему почудилось «скинь кафтан». Солдат кафтан снял да и повесил на кол и пошёл дальше. Идёт по деревне Сениной, а ребята кричат:

— У Федьки красная шапка!

А солдату почудилось «крадена шапка». Он и её на кол повесил. Перешёл через деревню, а тут хлебные зароды, ворона сидит и каркает:

— Бурлак идёт! Бурлак идёт!

А сорока на колу кричит:

— Чики, чики из Питера, чики, чики из Питера!

Дошёл солдат до дому, петух у крыльца кричит:

— Без денег, без денег!

Заходит в сени, а курица на сарае сидит кричит:

— Как это так? Как это так? Как это так?

Зашёл в избу, а кошка с печи спрыгнула и кричит:

— Потерял, потерял, потерял!

Вот так ничего у солдата и не осталось.

Белорусские сказки читать онлайн

|

Покатигорошек Пилипка — сынок Ох и золотая табакерка Отдай то, что дома не оставил Музыкант — чародей Медведь Краденым сыт не будешь Как Степка с паном говорил Как мужик царского генерала проучил Как ксендзы вылечились Глупая пани и «разумный» пан Бабка — шептуха Чёрт — вор Фёдор Набилкин и настоящие богатыри Трем — сын Безымянный Сынок с кулачок Солдат Иванка Синяя свита навыворот шита Про попа Кирилу и его работника Гаврилу Отцов дар Откуда пошли паны на Полесье Почему барсук и лиса в норах живут |

Андрей всех мудрей Былинка и воробей Алёнка Иван Утреник Золотая яблонька Как Иван чертей перехитрил Как Василь змея одолел Из рога всего много Волшебная дудка Вдовий сын Муж и жена Мена Старый отец Разумная дочь Полещуки и Полевики Два мороза Как курочка петушка спасла Как кот зверей напугал Зайчики Дятел, лиса и ворона Воробей и мышь Жадный богатей Сказка о царе Салтане У лукоморья дуб зелёный Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Песнь о Вещем Олеге Сказка о золотом петушке Сказка о попе и о работнике его Балде Сказка о медведихе Царь Никита и сорок его дочерей |

Лутонюшка

Живёт со стариком и старухой их сын Лутоня. Как-то раз старуха роняет полено и начинает причитать, а мужу говорит, что если бы они женили своего Лутоню, и народился бы у него сынок, и сидел бы рядом с ней, то она, уронив полено, зашибла бы его до смерти. Сидят старики и горько плачут. Лутоня узнает, в чем дело, и уходит со двора — искать, есть ли кто на свете глупее его родителей. В деревне мужики хотят на крышу избы затащить корову. На вопрос Лутони они отвечают, что там выросло много травы. Лутоня влезает на крышу, срывает несколько пучков и бросает корове.

Мужики удивляются находчивости Лутони и упрашивают его пожить с ними, но он отказывается. В другом селе он видит, кале мужики привязали в воротах хомут и палками вгоняют в него лошадь. Лутоня надевает хомут на лошадь и идёт дальше. На постоялом дворе хозяйка ставит на стол саламату, а сама без конца ходит с ложкой в погреб за сметаной. Лутоня объясняет ей, что проще принести кувшин со сметаной из погреба и поставить на стол. Хозяйка благодарит Лутоню и угощает его.

Мудрая дева

Едут два брата, один бедный, другой богатый. У бедного — кобыла, а у богатого — мерин. Останавливаются они на ночлег. Ночью кобыла приносит жеребёнка, и он подкатывается под телегу богатого брата. Тот просыпается утром и рассказывает своему бедному брату, что ночью его телега жеребёнка родила. Бедный брат говорит, что не может такого быть, они начинают спорить и судиться. Доходит дело до царя. Царь призывает к себе обоих братьев и загадывает им загадки. Богатый идёт за советом к куме, и та учит его, что отвечать царю. А бедный брат рассказывает про загадки своей дочери-семилетке, и та подсказывает ему верные ответы.

Царь выслушивает обоих братьев, и ему нравятся только ответы бедного. Когда же царь узнает, что разгадала его загадки дочь бедного брата, он испытывает ее, давая разные задания, и все больше удивляется ее мудрости. Наконец он приглашает ее к себе во дворец, но ставит условие, чтобы она явилась к нему ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка. Семилетка снимает всю одежду, надевает сетку, в руки берет перепёлку, садится верхом на зайца и едет во дворец. Царь встречает ее, а она подаёт ему перепёлку и говорит, что это ее подарочек, но царь не успевает взять птицу, и она улетает. Царь беседует с семилеткой и опять убеждается в ее мудрости. Он присуждает отдать жеребёнка бедному мужику, а его дочь-семилетку берет к себе. Когда она вырастает, он женится на ней и она становится царицей.

Волшебные бытовые сказки

Часто жанры сказок могут смешиваться, как например в волшебно-бытовых сказках. В них обычно присутствуют 2 мира, один из которых — реальный, а второй — вымышленный. Так, знаменитое начало «В некотором царстве…» и является главным показателем волшебной сказки. Также помимо фантастического мира здесь присутствуют и вымышленные персонажи, наделенные особыми силами, как, например, Кощей или Баба-яга.

Волшебные бытовые сказки могут рассказывать о героях («Василиса Прекрасная»), заблудившихся детях («Двенадцать месяцев») или о людях с определенными способностями («Марья Искусница»). Они всегда начинаются с того, что старшие оставляют младших или сильные оставляют слабых одних, а те, в свою очередь, нарушают строго установленный запрет. Такая форма подачи является наиболее запоминающейся для детей.

В таких сказках обязательно присутствует волшебный добрый помощник или предмет, с помощью которых и одерживается победа над злодеем.

Пожалуй, очень интересны детям сказки волшебные бытовые о животных. В русских сказках часто встречаются домашние животные у злодеев, например, у Бабы-яги. Обычно это коты, которые помогают положительным персонажам спастись. Оно и неудивительно, ведь животных хозяева практически не кормят и уж тем более не ласкают.

Иван-дурак

У старика со старухой — два сына женатые и работящие, а третий, Иван-дурак, — холост и бездельничает. Посылают Ивана-дурака в поле, тот стегает лошадь по боку, убивает одним махом сорок слепней, а ему кажется, что он убил сорок богатырей. Он приходит домой и требует у родных полог, седло, лошадь и саблю. Те над ним смеются и отдают то, что никуда не годно, а дурак садится на худую кобылёнку и уезжает. Он пишет на столбе послание Илье Муромцу и Федору Лыжникову, чтобы они приехали к нему, сильному и могучему богатырю, который одним махом убил сорок богатырей.

Илья Муромец и Федор Лыжников видят послание Ивана, могучего богатыря, и присоединяются к нему. Втроём они приезжают в некое государство и останавливаются на царских лугах. Иван-дурак требует, чтобы царь отдал ему свою дочь в жены. Рассерженный царь приказывает захватить трёх богатырей, но Илья Муромец и Федор Лыжников разгоняют царскую рать. Царь посылает за богатырём Добрыней, который живёт в его владениях. Илья Муромец и Федор Лыжников видят, что к ним едет сам Добрыня, пугаются и убегают, а Иван-дурак не успевает сесть на лошадь. Добрыня так велик ростом, что ему приходится согнуться в три погибели, чтобы как следует рассмотреть Ивана. Тот недолго думая выхватывает саблю и срубает богатырю голову. Царь пугается и отдаёт за Ивана свою дочь.

Читать русские народные сказки.

| Морской царь и Василиса Премудрая Сказка о молодильных яблоках и живой воде Колобок Репка Медведь и лиса Кот и лиса Лиса и козел Коза — дереза Нет козы с орехами Звери в яме Терем мышки Зимовье зверей Кот — серый лоб, козел да баран Хитрый козел Овца, лиса и волк Волк и коза Медведь и собака Заяц — хваста Зайцы и лягушки Байка про тетерева Журавль и цапля Ворона и рак Сказка о рыбаке и рыбке Лиса и заяц Лиса и журавль Лиса — исповедница Как лиса училась летать Лиса и кувшин Лиса и рак Петушок — золотой гребешок Думы Лиса и тетерев Лиса и дрозд Бобовое зернышко Кочеток и курочка Пузырь, соломинка и лапоть Старик и волк Мужик и медведь Медведь — липовая нога Маша и медведь Снегурушка и лиса Кузьма Скоробогатый Гуси — лебеди Терешечка Морозко Лутонюшка Глупый жених Как дела в Ростове? Кашица из топора Хорошо, да худо Хлыст и Подлыгало | Марья Моревна Сивка-бурка Сестрица Аленушка и братец Иванушка Дочь и падчерица Хаврошечка Мальчик с пальчик Лев, щука и человек Петушок — золотой гребешок Война грибов Мизгирь О щуке зубастой Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове О Ваське-Муське Глиняный парень Как старуха нашла лапоть Яичко Скатерть, баранчик и сума Чивы, чивы, чивычок Кривая уточка Чернушка Девушка в колодце Козел Иван-царевич и серый волк Беззаботная жена Брат и сестра Горшок Шемякин суд На суде Финист — ясный сокол Царевна — лягушка Иванушко — дурачок Иванушка и домовой За дурной головой — ногам работа Заяц Завещание Жена — спорщица Неумелая жена Беспамятный зять Белая уточка Солнце, Месяц и Ворон Воронович Притворная болезнь Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что Арысь — поле Рифмы Привычки Солдат и чёрт Солдатская школа Как Иван-дурак дверь стерег Солдат и пельмени Разговор |

Три калача и одна баранка

Русская народная сказка

Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел — ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел — ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел — ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт.

Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:

—Экой я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей. Мне бы надо сначала съесть одну баранку.

В пересказе Л.Н. Толстого.

Опять, ничем не прикрытая — откровенная шиза про сумасшедшего мужика. Что должны понять дети? Что надо есть одни конфеты «Съел после обеда две и наелся» Эта шиза в пересказе Толстого, лишь очередной раз доказывает что Лев Толстой был графоманом еще тем, если посчитал это за то, что надо озвучить. И озвучил то, коряво, как бы, для классика. Переводы басен Лафонтена, Эзопа, Толстым, это доказывают очередной раз, его беспонтовое пристрастие к литературе. Интерес запада к Толстому, исключительно исторический, что писатель описывал Русь, а им, там, это все интересно. Во всем остальном, это литература по принуждению, как вся русская классика.

Мало кто на это обращает внимание, но много народных сказок, они в пересказе Льва Толстого, как бы. Не знаю, как, кому, но мне это говорит о многом

То, что у русских народных сказок нет художественной ценности — вот, здесь стоп! Если говорят, что ты великий писатель, почему ты нам так дешево и бледно преподнес эту историю. До тебя ведь ей не придавали твердой формы, и как «великий писатель» ты просто обязан был дать нам шедевр русской литературы. Сюжет один спору нет, но как преподнести, вы меня извините. Но что может преподнести графоман, который, вдобавок себя сам таким считал. И еще вопрос, все ли эти сказки народные.

Ничего личного, по существу текста — нет здесь слога великого писателя, не чувствуется. Да, вы не парьтесь. Прочитайте например, «Черепаха» Льва Толстого — обычная графомания, что впаривают нашим детям в школе, как и все остальное из его «великого».

Шёл солдат домой

Шёл солдат домой на побывку и забрёл к одному мужику ночь ночевать.

— Здравствуй, хозяин! Накорми и обогрей прохожего!

— Ну что ж, садись за стол, гость будешь! Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол; а хозяин налил стакан горького и говорит:

— Отгадай, служба, загадку — стакан вина поднесу; не отгадаешь — оплеуха тебе!

— Изволь, сказывай загадку.

— А что значит чистота?

Солдат подумал-подумал и вымолвил:

— Хлеб чист, значит, он и чистота. Мужик хлоп его по щеке.

— Что ж ты дерёшься? Нас бьют да вину сказывают.

— Чистота, брат, кошка: завсегда умывается! А что значит благодать?

Солдат опять подумал-подумал и говорит:

— Знамое дело, хлеб — благодать! Мужик хлоп его в другой раз:

— Врешь, брат, служба! Благодать — вода. Ну, вот тебе последняя загадка: что такое красота? Солдат опять своё:

— Хлеб, — говорит, — красота!

— Врешь, служба; красота — огонь; вот тебе и ещё оплеуха! Теперь полно, давай ужинать.

Солдат ест да про себя думает: “Сроду таких оплеух не видал, и на службе царской того не было; постой же, я тебе и сам удружу; будешь меня помнить!”

Поужинали и легли спать. Солдат выждал ни много, ни мало времечка; видит, что хозяева заснули, слез с полатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажёг, да кошку на чердак погнал; бросилась она туда со всех четырёх ног и заронила огонь в солому; вмиг загорелась изба, и пошло драть!

Солдат наскоро оделся, подошёл к хозяину и давай в спину толкать.

— Что ты, служивый?

— Прощай, хозяин! Иду в поход.

— Ступай с богом!

— Да вот тебе на прощанье загадка: взяла чистота красоту, понесла на высоту; коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хати! Отгадывай! — сказал солдат и пошёл со двора.

Пока мужик ломал себе голову, что бы такое значили солдатские речи, загорелся потолок.

— Воды! Воды! — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет; так все и сгинуло.

— Ну, правду солдат загадал: коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хати!

Отольются кошке мышиные слезки!

Сказка «Солдатская шинель»

Отражение народной морали в тексте

Бытовые сказки часто имели социальную направленность, ее главным положительным героем был бедный человек: крестьянин, работник или солдат. В этих сказках нет чудес, магии или волшебства. К бытовой сказке относится «Солдатская шинель», сюжет представляет собой случай из обыденной жизни. Неунывающий солдат похвалился перед барином своей шинелью, которая служила ему и удобной постелью. Барин захотел приобрести такую хорошую вещь, которая заменит ему перины и подушки. Дома он попробовал уснуть на шинели, но не смог и пошел жаловаться к командиру солдата. Командир понял, что со стороны солдата не было обмана: после тягот службы находчивый солдат крепко засыпал на шинели, подложив рукав под голову и укрываясь ее полой. Бездельнику барину тяжело засыпалось и в удобной кровати. Народная мораль выражена в словах командира в конце сказки: кто устает от работы, заснет крепким сном, а «кто ничего не делает, тот и на перине не уснет». В бытовых сказках высмеиваются недостатки людей, утверждаются нравственные понятия.

Оклеветанная купеческая дочь

У купца с купчихой — сын и дочь-красавица. Родители умирают, а брат прощается с любимой сестрой и уходит на военную службу. Они меняются своими портретами и обещают никогда не забывать друг друга. Купеческий сын служит царю верой и правдой, становится полковником и дружит с самим царевичем. Тот видит у полковника на стене портрет его сестры, влюбляется в неё и мечтает на ней жениться. Все полковники и генералы завидуют дружбе купеческого сына с царевичем и думают, как бы их раздружить.

Один завистливый генерал едет в город, где живёт сестра полковника, выспрашивает про неё и узнает, что она — девица примерного поведения и редко выезжает из дому, разве только в церковь. Накануне большого праздника генерал дожидается, когда девушка уедет ко всенощной, и заходит к ней в дом. Пользуясь тем, что слуги принимают его за брата своей хозяйки, он проходит к ней в спальню, крадёт у неё со столика перчатку и именное кольцо и поспешно уезжает. Купеческая дочь возвращается из церкви, и слуги рассказывают ей, что приезжал ее брат, не застал ее и тоже поехал в церковь. Она ждёт брата, замечает, что пропало золотое кольцо, и догадывается, что в доме побывал вор. А генерал приезжает в столицу, клевещет царевичу на сестру полковника, говорит, что сам не удержался и согрешил с ней, и показывает ее кольцо и перчатку, которые она якобы подарила ему на память.

Царевич рассказывает обо всем купеческому сыну. Тот берет отпуск и едет к сестре. От неё он узнает, что у неё из спальни пропали кольцо и перчатка. Купеческий сын догадывается, что все это — козни генерала, и просит сестру, чтобы она приехала в столицу, когда будет большой развод на площади. Девушка приезжает и просит у царевича суда над генералом, который опорочил ее имя. Царевич вызывает генерала, но тот клянётся, что впервые видит эту девицу. Купеческая дочь показывает генералу перчатку, пару к той, которую она якобы подарила генералу вместе с золотым кольцом, и уличает генерала во лжи. Тот во всем признается, его судят и приговаривают к повешению. А царевич едет к отцу, и тот разрешает ему жениться на купеческой дочери.

Разнообразие фольклорных жанров

Особенности детского фольклора

Жанры русского фольклора многообразны: предания, легенды, сказания, былины, песни и сказки. Есть еще малые фольклорные жанры, некоторые из них принято называть детскими. Рассмотрим некоторые примеры фольклорных жанров небольших форм.

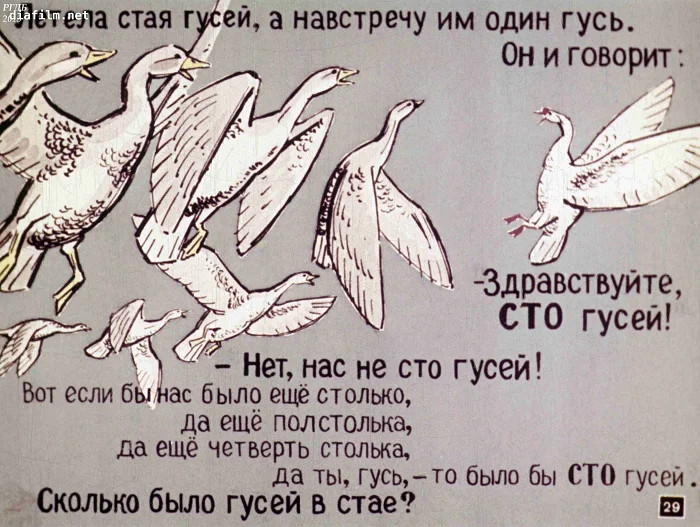

Потешки для маленьких детей – это занимательные стишки, сопровождающиеся игровыми действиями, их предназначение – развлечение и развитие ребенка. Вспомните «Ладушки, ладушки…», «Сороку-ворону» и пр. Прибаутками называют шутливые рассказики с простенькими сюжетами для забавы детей. Колыбельные для малышей создавались для убаюкивания (от слова «баять» – рассказывать), а сами песни называли байками. Мелодичный рассказ помогал детям уснуть. Страшилками называют придуманные детьми мистические истории, которые рассказываются с пугающей интонацией. Считалки нужны в игре, чтобы выбрать водящего или выбывающего участника. Дразнилки придумываются для высмеивания чьих-то негативных качеств. Эти насмешливые стишки часто сопровождаются гримасами и жестикуляцией. Скороговорки, труднопроизносимые фразы, являются упражнением для навыков правильного произношения. Загадка представляет собой иносказательное описание предмета, служит для развития сообразительности. Среди народных загадок есть такие, которые обучали умению считать, они похожи на математические задачи. Например, загадка «Летела стая гусей» и др.

Относятся к малым жанрам фольклора пословицы и поговорки, их цель донести при помощи художественных образов мудрую мысль в предельно краткой форме. Так, например, образ воробья стал иносказательным предостережением болтливому человеку в пословице:«Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Пословицы отличаются завершенностью мысли, поговорки являются лишь частью фразы. Столетиями жили и продолжают жить эти изречения, подтверждая народную мудрость: «Пословица век не сломится».

Каша из топора

Русская народная сказка

Старый солдат шёл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю избу:

— Пустите отдохнуть дорожного человека!

Дверь отворила старуха.

— Заходи, служивый.

— А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой.

— Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего.

— Ну, нет так нет,— солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор.

— Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора.

Хозяйка руками всплеснула:

— Как так из топора кашу сварить?

— А вот как, дай—ка котёл.

Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в котёл, налил воды и поставил на огонь.

Старуха на солдата глядит, глаз не сводит.

Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал.

— Ну, как? — спрашивает старуха.

— Скоро будет готова,— солдат отвечает,— жаль вот только, что посолить нечем.

— Соль—то у меня есть, посоли.

Солдат посолил, снова попробовал.

— Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха засуетилась, принесла откуда—то мешочек крупы.

— Бери, заправь как надобно.

Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может.

— Ох, и каша хороша! — облизнулся солдат.— Как бы сюда да чуток масла — было б и вовсе объедение.

Нашлось у старухи и масло.

Сдобрили кашу.

— Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!

— Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, — дивится старуха.

Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает:

— Служивый! Когда ж топор будем есть?

— Да, вишь, он не уварился,— отвечал солдат,— где—нибудь на дороге доварю да позавтракаю!

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную деревню.

Вот так—то солдат и каши поел, и топор унёс!

Очень известная русская народная сказка. Ну, а теперь: все по порядку. Для кого эта сказка — неужели для детей? То что, «Каша из топора» убогое чтиво для слабоумных, про таких же самых кретинов — это первое что бросается в глаза при чтении этой сказки.

То, что бабка не обязана кормить чужих, и это выставляется как скупость — это начало. Про то, что бабушка милый человек: пустила совсем незнакомого переночевать, на этом акцента ноль. А дальше — сама шиза. Выясняется у бабки полная шиза и солдат потешается над больным человеком.

Все надо называть своими именами. Что за добро отплатил злом. Что русская народная «Каша из топора» это полный трэш. Все солдаты умные, а другие дураки. Ходит такой, ушлый казачок и разводит дурачков на все попало. Разве можно это сравнивать с настоящей детской сказкой, например с такой, как «Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен или с «Приключения Винни-Пуха» Алана Александра Милна. Трудно не заметить убогость русского народного. Чтобы подтвердить это утверждение, давайте еще разберем одну русскую народную сказку.

Аудиосказка Солдат и пельмени

Сказка «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо»

Подвиги главного героя. Идея защиты своей земли от врагов

Сказку называют героической или богатырской, если в основе ее сюжета лежит повествование о подвигах во имя Родины. Герой богатырской волшебной сказки Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо вместе со своими старшими братьями отправился на защиту русской земли от набегов неведомой силы. Из-за беспечности братьев юному Ивану пришлось в одиночку сразиться с тремя многоголовыми чудищами, и он победил. Уничтожил Иван их жен и мать – змеиху, задумавших своим колдовством отомстить и погубить Ивана с братьями. Благодаря бдительности и самоотверженности Ивана люди стали жить без страха, потому что ни одно Чудо-Юдо больше не смело появляться в их краях. В сказке прославляется мирный труд крестьян на своей земле, поднимается тема защиты Родины.

Особенности русских сказок для детей

Русские сказки имеют отличительную особенность по сравнению со сказками других стран.

- Русский народ старался рассказать не просто интересную историю ради развлечения, он создавал детские сказки, в которых спрятан глубокий смысл, необъятная мудрость.

- Богатые сюжеты, красочные образы, названия и описанные народные герои, невероятные повороты событий – это только малая часть того, что скрыто в народных сказках. В них ощущается русская душа, все переживания и чувства.

- Сказки многому могут научить, в них раскрывается понятие справедливости, истинной доброты и щедрости.

Народные сказки — это невероятно мастерски сложенные русские детские небылицы с ярким и запоминающимся сюжетом. Скучную и неинтересную историю никто не будет пересказывать много много раз. Поэтому раньше на Руси даже существовали люди, которые обладали особым талантом, они умели сочинять сказки и делать к ним иллюстрации и картинки. Такие индивиды зарабатывали себе на хлеб тем, что рассказывали придуманные истории на ярмарках (например, про Ивана или Бабу-Ягу), собирая целую толпу зрителей. Простой народ запоминал сказания и передавал их своим близким, таким образом, история превращалась в народную и бывало, что она передавалась из поколение в поколение.

Понятие о фольклоре

Нравственные идеалы народа. Хранители фольклора: сказатели, певцы, рассказчики

Творчество народа называют фольклором. Это понятие английского происхождения, переводится: «folk» — народ, люди; «lore» – мудрость, познание. Большая часть человечества на протяжении своей истории не ведало грамоты, но создавало устную народную культуру. Произведения фольклора – это итог многовековой человеческой мудрости, творчество многих поколений. Неписаная литература народа имеет коллективное авторство, тем не менее кажется, что творил ее один человек с устоявшимися нравственными идеалами. Потому народ считается автором фольклорных произведений, в них даны основы народных нравственных законов.

Фольклорные произведения отличаются особым сказовым стилем. Исполнители фольклора: гусляры-певцы, сказители и рассказчики испокон веков хранили традиции, которые переходили от поколения к поколению. Произведения фольклора передавались из уст в уста, даже когда на Руси появилась письменность. Происходило это потому, что христианская церковь старалась искоренить языческие верования, хранившиеся в народном творчестве, запрещала «в гусли гудеть и песни петь». Только с конца XVII в. фольклор, который считали примитивным творчеством, стали записывать со слов сказителей, певцов и рассказчиков, а со второй половины XVIII в. печатать. С середины XX в. словесное творчество народа окончательно уступило место письменному авторскому творчеству. Только в детской среде и для детей продолжают создаваться малые жанры фольклора.