«Среди современников Гаяза Исхаки были и почитатели его таланта, и злопыхатели»

— Почему творчество Г

Исхаки важно изучать? Исхаки – кто он для татарской литературы? Достоевский, Толстой или Диккенс?

— Я бы не ставила вопрос так, наверное, Гаяза Исхаки нужно не столько изучать, а, прежде всего, просто читать и получать удовольствие от этого: от его живого татарского языка, его психологизма, этнографичного описания татарского быта дореволюционной эпохи. А если литературный текст нужен только как предмет изучения, для каких-то теоретических выводов, то это уже практически мертвое явление и не выполняет своей основной функции – развлечение читателя

Ну, а если повезет, то автор может еще заставить читателя задуматься о чем-то важном. Так вот не хотелось бы текстам Исхаки участи только объекта изучения, пусть они остаются частью татарской жизни.

А что касается сравнения с другими писателями, то я бы не хотела проводить параллели ни с русскими, ни с зарубежными авторами потому, что Исхаки – это Исхаки. Так же как некорректно будет сравнение татарской культуры с какой-то другой культурой, так и сравнение татарского Исхаки с кем-либо, считаю, неправильным. Каждая культура – уникальна, и Гаяз Исхаки – тоже уникальный писатель. Безусловно, он искал себя, и в период своего творческого становления подражал то османским литераторам, то русским классикам, но, в итоге, мы имеем уникальное татарское литературное наследие.

Поэтому вклад Гаяза Исхаки в татарскую литературу трудно даже оценить. В поэзии у нас есть основной символ – Габдулла Тукай, в прозе начала ХХ века – это, безусловно, Гаяз Исхаки. Он же был одним из родоначальников реализма в татарской литературе, до него были произведения скорее просветительского характера. Их тоже читали, за неимением лучшего, но Исхаки начал писать по-другому, без нарочитого нравоучительства. По меркам того времени это были очень откровенные тексты. А если учесть, что Гаяз Исхаки еще и драматург, то становится понятна его огромная роль для татарской культуры начала ХХ века. Просто его имя пытались предать забвению в течение семидесяти лет, и мы до сих пор пытаемся наверстать упущенное.

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

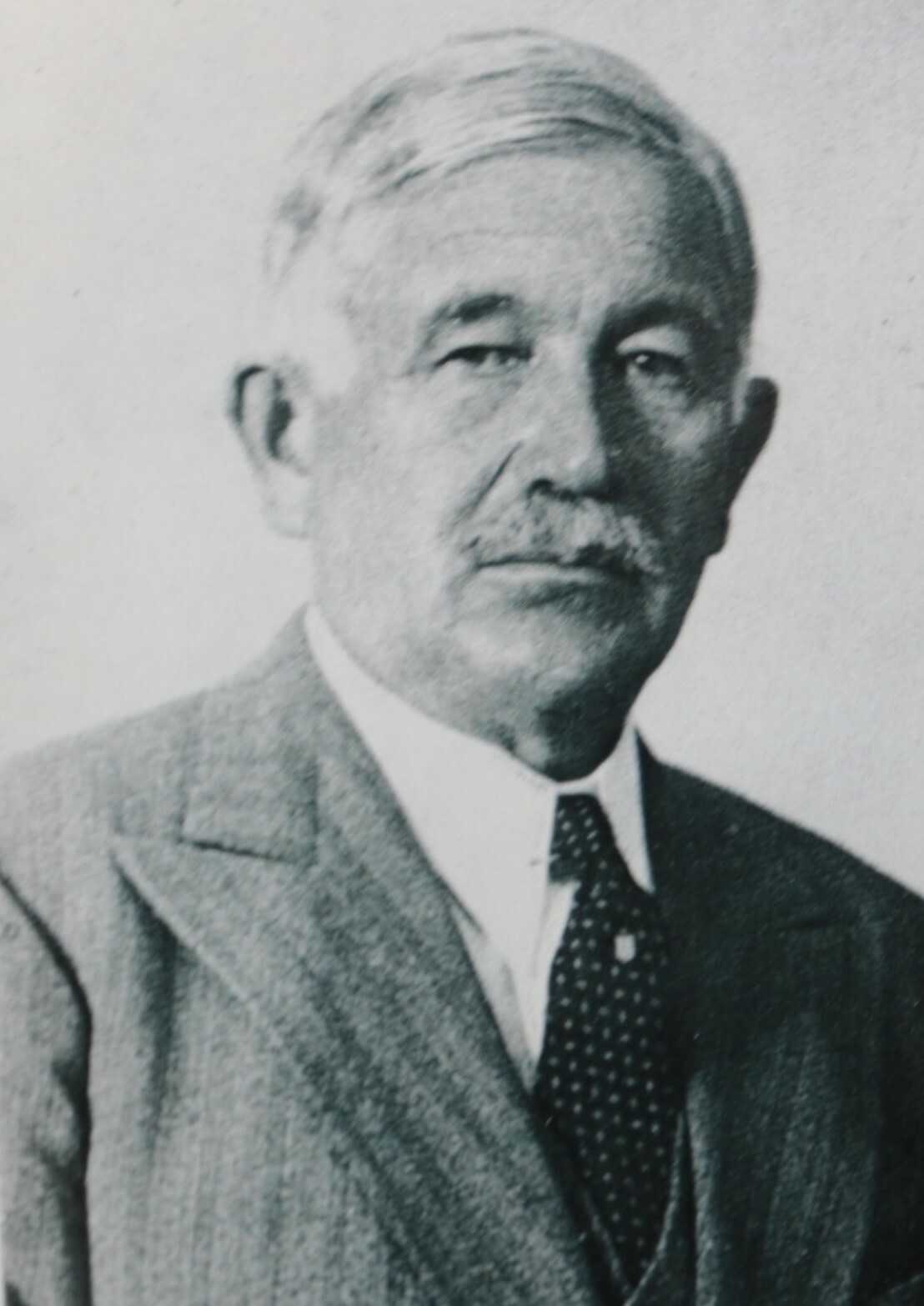

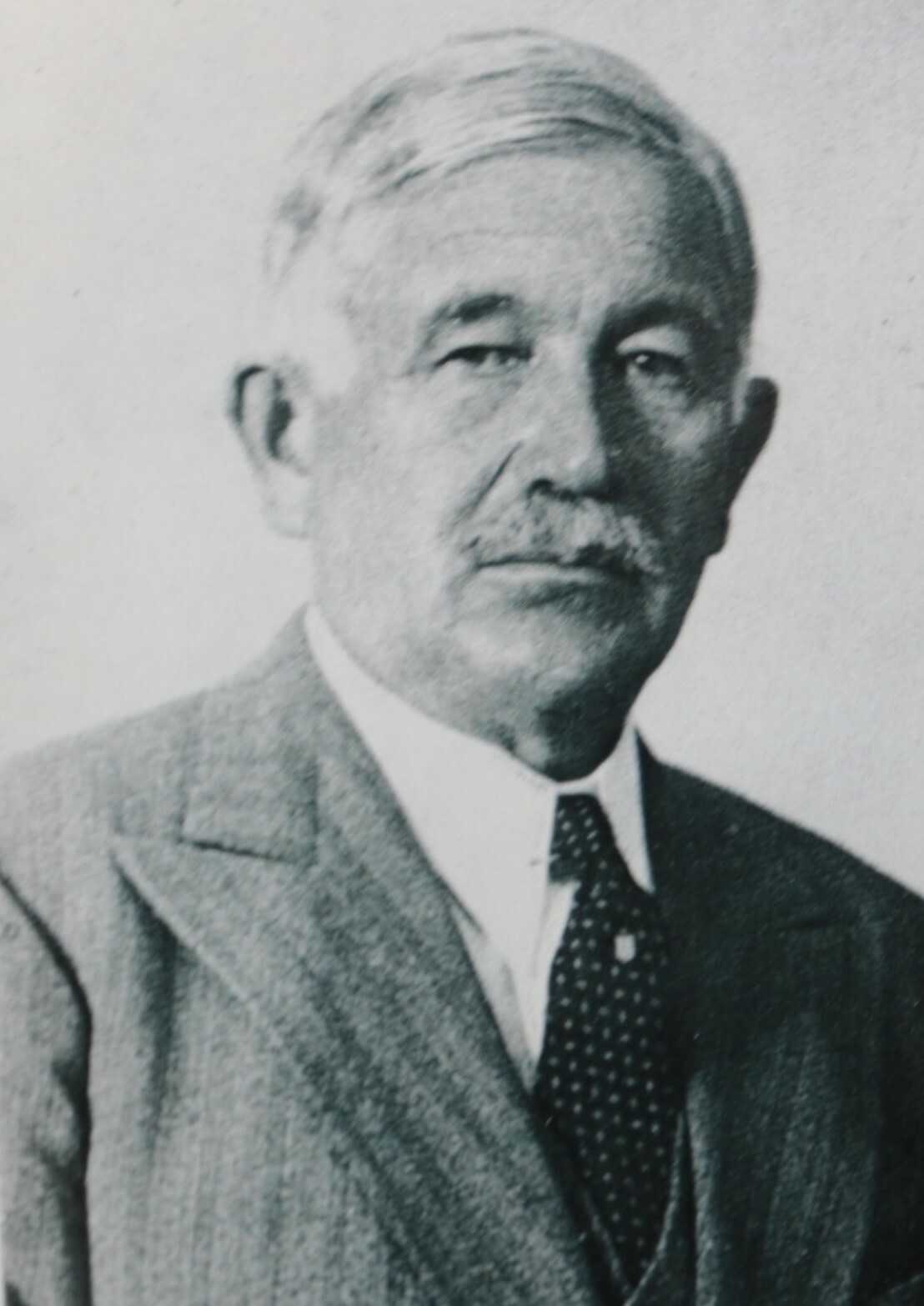

— Каким человеком был Гаяз Исхаки? Как его воспринимали современники?

— Он был очень популярным автором в дореволюционное время, у него была дикая работоспособность, и он много издавался. Помимо литературного творчества Гаяз Исхаки еще активно работал и как публицист. Поэтому его имя постоянно было на страницах различных татарских газет и журналов того времени. Например, когда Максим Горький решил составить литературный сборник, он включил туда и перевод одного рассказа Гаяза Исхаки, как образец новой татарской литературы. Татарских авторов тогда было много, но выбрали именно Исхаки.

Конечно, среди современников Гаяза Исхаки были и почитатели его таланта, и злопыхатели. Его ругали за психологизм, за так называемую откровенность текстов. Были люди, из той же литературно-журналистской среды, с кем у него имелись конфликты межличностного характера. Наверно, Исхаки не был лишен и определенных амбиций. Например, был период, когда он пытался печатать свои произведения самостоятельно, в своем издательстве. Ему больше подходило литературное творчество, чем все эти организационные хлопоты. Потом у него как-то возник конфликт, причем публичный, с Ахметхади Максуди (издателем газеты «Юлдуз»). Они спорили о том, кто же все-таки является основоположником татарской журналистики, выясняли между собой, кто раньше начал издавать татарскую газету. Дело в том, что в 1906 году у Гаяза Исхаки и его товарищей-эсеров была газета «Таң», но она просуществовала недолго. «Юлдуз» тоже издавалась с 1906 года. В общем, можно сказать, что Гаяз Исхаки был человеком очень эмоциональным по своей натуре, но при ином темпераменте он, наверное, и не мог быть автором таких произведений.

другие песни от: Габдулла Тукай

-

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

03:31Габдулла Тукай

Пар ат -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:04Габдулла Тукай

милләткә -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:07Габдулла Тукай

Бәйрәм бүген -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:16Габдулла Тукай

Җәйге таң хәтирәсе -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

04:18Габдулла Тукай

Су анасы -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

00:59Габдулла Тукай

Васыятем -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

12:14Габдулла Тукай

Шүрәле -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

12:14Габдулла Тукай

Шурале -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:08Габдулла Тукай

Омид -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:29Габдулла Тукай

Таян Аллаhка -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:29габдулла тукай

сарык -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:05Габдулла Тукай

Сәрләүхәсез -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:46Габдулла Тукай

Китмибез -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:05Габдулла Тукай

Печән базары -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

15:30Габдулла Тукай

Хаджи -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

00:46Габдулла Тукай

Кыйтга -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:19Габдулла Тукай

Книга -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:06Габдулла Тукай

Көз -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

04:22Габдулла Тукай

Туган тел -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:30Габдулла Тукай

Национальные мелодии (читает В. Лановой) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:34Габдулла Тукай

Милли моңнар (Национальные мелодии) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

04:31Габдулла Тукай

Кәҗә белән сарык -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:28Габдулла Тукай

Молитва матери (читает В. Лановой) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

11:28Габдулла Тукай

Шурале (читает С. Шакуров) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

04:50Габдулла Тукай

Водяная (читает С. Шакуров) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:38Габдулла Тукай

Зимний вечер (читает С. Шакуров) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:11Габдулла Тукай

Белый дед (читает С. Шакуров) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

03:38Габдулла Тукай

Шагыйрь (Илдус Әхмәтҗанов) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:33Габдулла Тукай

Төш -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:58Габдулла Тукай

Исемдә -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:25Габдулла Тукай

Җәй көнендә -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:49Габдулла ТУКАЙ

Иттифакъ хакында -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:47Габдулла Тукай

Туган тел (И туган тел, и матур тел) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

00:35Габдулла Тукай

Жегетлэр -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:12Габдулла Тукай

Иһтида -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

00:45Габдулла Тукай

Көлке түгел -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:02Габдулла Тукай

Татар яшьләре (Илдус Әхмәтҗанов) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:21Габдулла Тукай

Совет -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:16Габдулла Тукай

Милли моңнар (Илдус Әхмәтҗанов) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:14Габдулла Тукай

Тәәсер (укый Рузиль Ихсанов) -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:15Габдулла Тукай

звезда моя -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

03:26Габдулла Тукай

Пар ат -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

00:58Габдулла Тукай

Шаян пәси -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:10Габдулла Тукай

Бишек җыры -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

08:32Габдулла Тукай

Кәҗә белән сарык -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:26Габдулла Тукай

Кэдер кич -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:13Габдулла Тукай

И туган тел, и матур тел, -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

02:16Габдулла Тукай

Өзелгән өмид -

Прослушать

скачатьдобавить в избранное

01:41Габдулла Тукай

Кышкы кич

понедельник, 10 июня 2019 г.

Тукай Г. «Шурале»

Жанр: литературная сказка в стихах

Главные герои сказки «Шурале» и их характеристика

- Джигит. Молодой, умный, хитрый.

- Шурале. Веселый лесной дух, уродливый, страшный, жестокий.

План пересказа сказки «Шурале»

- Аул у Казани

- Чудесный лес

- Ночью за дровами

- Страшный карлик

- Щекотун

- Условие джигита

- Пойманные пальцы

- Хитрый джигит

- Лесные духи.

Кратчайшее содержание сказки «Шурале» для читательского дневника в 6 предложений

- Возле небольшого аула, что рядом с Казанью, растет чудесный лес.

- В этот лес как-то ночью отправился за дровами джигит.

- Он рубил дрова, когда из леса вышел карлик-шурале.

- Шурале предложил играть в щекотки, желая защекотать джигита насмерть.

- Джигит хитростью прищемил пальцы шурале, и сказал, что его зовут Вгодуминувшем.

- Лесные духи стали упрекать шурале, зачем он орет в этом году.

Главная мысль сказки «Шурале»Находчивость и смекалка в любом деле подмога.

Чему учит сказка «Шурале» Сказка учит не терять присутствия духа, учит смекалке и находчивости. Учит не бояться духов, чудовищ и прочих монстров, а уметь с ними бороться. Учит находить нестандартные решения, учит проявлять фантазию и выдумку.

Отзыв на сказку «Шурале» Мне понравилась эта поэма, и особенно действия молодого джигита. Он не струсил, не запаниковал столкнувшись с шурале. Он сумел обхитрить уродца и не только спас свою жизнь, но и выставил шурале полным дураком. Так и надо поступать с разными чертями.

Пословицы к сказке «Шурале» Не так страшен черт, как его малюют. Был бы лес, будет и леший. Где не возьмет топор, там возьмет смекалка. Не будь тетерей, борись с потерей. В игре не без хитрости.

Читать краткое содержание, краткий пересказ сказки «Шурале» Недалеко от Казани есть чудесный аул, возле которого течет красивая речка. Вокруг аула росли леса, в которых было полно ягод и грибов, и под сенью лесных великанов всегда слышался птичий перезвон. Лес этот кажется людям удивительным. В нем много разных зверей — медведей, волков, лисиц, зайцев. Но есть в лесу и тайные тропинки по которым бродят ужасные звери и чудовища, джинны, пери, шурале. Много чудес в этом лесу. Как-то в лунную ночь в этот лес поехал за дровами молодой джигит. Он стал рубить дрова и вдруг услышал страшный вскрик. Джигит оборачивается и видит перед собой скрюченного карлика, необычайно страшного и уродливого. На лбу карлика небольшой рог, нос согнут крючком, на тонких руках десять длинных пальцев. Джигит не испугался и спросил уродца, чего тот от него хочет. Карлик ответил, что он не разбойник, но любит щекотать людей, и таким образом убивает их. И предлагает сыграть дровосеку в одну игру. Кто кого перещекочет. Джигит соглашается, но ставит свое условие. Пусть шурале поможет ему погрузить толстое бревно на арбу, для чего нужно ухватить бревно за щель на конце. Шурале соглашается, берется за бревно и кладет пальцы в щель. Джигит мигом выбивает клин, которым разбивал бревно и пальцы шурале оказываются в ловушке. Шурале понимает обман и начинает громко кричать, умолять джигита отпустить его, обещает никогда не обижать его. Но джигит уже не слушает шурале, он садится на арбу и собирается ехать в аул. Шурале спрашивает его имя, и джигит рассмеявшись отвечает, что его зовут Вгодуминувшем. Уехал джигит, а шурале стал орать еще громче. На его крики сбежались другие шурале и лесные духи, и стали упрекать пойманного собрата — если прищемило тебя в году минувшем. зачем в этом году орать?

Все пошло от «чудесной» чуди?

Если мы посмотрим на карту Заказанья, то увидим, что это бывший лесной край, который примыкает к республике Марий Эл, а в древности часть этих земель занимали южные удмурты. Их татары и чуваши называли народом «ар», отсюда произошли Арское княжество и город Арск. Неслучайно, что на землях, которые раньше занимали финно-угорские народы, до сих пор живы предания и легенды о «мифических» лесных жителях.

При анализе марийских мифов и сказок многие исследователи и фольклористы, например, В.А. Акцорин, пришли к выводу, что очень часто за понятием «Овда» понимается некий автохтонный народ, который обитал в Волго-Вятском регионе еще до прихода сюда марийских и удмуртских племен. Многие памятники археологии указывают на проживание в этих краях пермских племен азелинской культуры, в некоторых легендах их также называют – чудь, чудские племена. И, конечно, удмурты и марийцы, занимаясь охотой и бортничеством, не могли не столкнуться с загадочным «чудесным» народом. Такие «контакты» попали в местные былины и предания, откуда и появилась легендарная овда.

Деревня Овдасола (Моркинский район). Фото: Хафизов Ахат

Деревня Овдасола (Моркинский район). Фото: Хафизов Ахат

Аналогично и татары, осваивая северные лесные земли, также не раз могли столкнуться с загадочным лесным народом, сохранив эти встречи в сказках про Шурале. Конечно, многие черты этого «героя» были выдуманы, ведь, у страха глаза велики. Обычно в народном сознании любое таинственное лесное существо будет выглядеть сверхъестественно, с элементами «нечистой силы»: рогом, шерстью, хвостом, длинными пальцами. Но в целом, очень похожие легенды у соседних народов про «Шурале – Овду» невольно наталкивают на мысль, что прообразом их вполне могли быть неведомые нам древние племена, обитавшие в этих краях.

Также следует добавить, что образ подобного лешего был и у древних чувашей, а назывался он «арсури». При этом слово «ар» у чувашей также означал удмуртов (или Арский край), а «сури» или «сурале (шурале)» — нечистую силу. В частности, в старочувашском языке: «сурале» — человек, в которого вселился «сура» (чёрт). В северных говорах чувашского языка и в марийском языке — звук «с» иногда переходит в «ш» — тут возникает слово: «шурале».

Революционные стихи Тукая

Когда произошла революция 1905 года, Тукаю было 19 лет. Он работал наборщиком в типографии своего друга, сына имама Камиля Тухватуллина. Вместе они начали выпускать первые в Уральске газеты и журналы на татарском языке: «Фикер» («Мысль»), «Уралец». На страницах этих газет появились первые революционные стихи Тукая.

Поэт, охваченный социалистическими настроениями, часто принимал участие в уличных демонстрациях, публиковал политические статьи и эссе. В фельетоне «Условия» Тукай писал: «Пока не рухнет капиталистический строй и на земле не начнется жизнь социалистическая; пока капитал не перестанет на каждом шагу заслонять собой правду, я не вижу никакого смысла в том, чтобы мы назывались мусульманами».

В этом же году Тукай стал редактором журналов, которые выходили в типографии Камиля Тухватуллина, — «Эль-гаср-эль-джадида» («Новый век») и сатирического «Уклар» («Стрелы»). Тукай размещал на страницах новых изданий собственные произведения, переводы на татарский язык басен Ивана Крылова и стихов русских поэтов: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова. Вскоре о Габдулле Тукае узнали в Казани и Оренбурге.

Внешний вид

У разных народов свое представление о Шурале. Но в общих чертах он выглядит следующим образом: это антропоморфное существо, издалека напоминающее человека. У него вытянутые руки, достигающие колен. Он имеет острые и длинные когти, царапающие землю во время ходьбы.

В одних преданиях у божества 5 пальцев, в других — только 3. Сами пальцы твердые, как свинец, очень сильные, с морщинистой кожей и кривыми когтями.

Мужские особи, как правило, имеют густую пушистую шерсть. Но на ладонях она отсутствует. Женские особи часто описываются без шерсти, с длинными отвисшими грудями. Чтобы они не мешали во время ходьбы или бега, существа закидывают их за спину.

В одних источниках, лесной дух предстает низким, его рост меньше человеческого, а в других, наоборот, он гораздо выше. Но в обоих вариантах он сутулый, с маленькой головой и большими глазами, с козлиной бородкой. Уши очень длинные. Посреди лба растет прямой либо закрученный рог небольших или средних размеров.

В подмышках у Шурале есть отверстие, через которое видны внутренние органы: лесной житель никогда не поднимает руки вверх, чтобы туда не попала ветка.

Творчество Тукая

Много разных жанров охватил Габдулла Тукай. Биография творчество его определяет как народное и реалистическое.

Осенью 1907 г. писатель приехал в Казань, чтобы там заниматься любимым делом. Литературные круги принимают его с легкостью, он сближается с молодыми писателями, которые группируются вокруг издания «Аль-Ислах».

В это время все свои литературные возможности Тукай направлял на сатирико-юмористические журналы «Ялт-юлт», «Яшен». К 1908 г. у писателя собрался цикл интересных поэтических и публицистических очерков. Стихотворения «Светлой памяти Хусаина» и «Татарская молодежь» наполнены чувствами исторического оптимизма.

За 1909-10 гг. писатель создал сто стихов, две сказки, очерк в автобиографическом стиле «Что я помню о себе», статью о татарском творчестве, 30 рецензий и фельетонов, опубликовал 12 книг. Много лет Тукай собирал народные песни. В 1910 г. писатель опубликовал некоторые собранные песни в книге «Национальные мелодии».

Что скажет об этом марийский фольклор?

Все эти истории можно было списать на богатую татарскую мифологию и суеверное сознание народа, однако у наших соседей, народа мари, мы встречаем удивительные истории про некое лесное существо, которые очень похожи на «татарского» Шурале. Марийцы называют его (её) – Овда, или народ овды. Во многих селах и деревнях Марий Эл до сих пор бытуют настоящие истории про овду, про места, где они обитали, про их проделки и проклятия. И вот что интересно: некоторые свидетели указывают, что овды обитали тут сравнительно недавно, может быть, сто или двести лет назад.

По своим описаниям овда очень походила на шурале, судите сами, и те и другие существа обитали в лесных урочищах (оврагах, норах, пещерах). Овда (как Шурале) любили кататься ночью на лошадях, иногда загоняя их до смерти. При этом местные жители ловили их, намазывая спину лошади смолой. Овда также имела длинные груди, которые часто перебрасывала через плечо (вероятно, что за груди принимали огромные клоки шерсти этого существа).

Гора Карман-Курык, где по легендам обитали овды. Фото: Хафизов Ахат

Гора Карман-Курык, где по легендам обитали овды. Фото: Хафизов Ахат

Овда и Шурале побаивались воды, поэтому от них часто спасались, переправившись через речку, или перепрыгнув лесной ручей. Также в легендах о Шурале встречается упоминание, что в левой подмышке у него дыра, откуда можно вытащить сердце во время сна Шурале. Аналогичные рассказы можно найти и про народ овды. Шурале (как и овда) боится соли, и имеет перевернутые задом наперед ступни ног.

Повадки шурале

Мифическая тварь охотится, занимается верховой ездой. Некоторые из сказок Башкирии уверяют, что эти лесные духи даже обзаводятся семьей, поэтому возможность проживания нескольких особей на одной территории не исключается. От брака обычного человека с дочкой шурале возникает новый род («шайтан-кудей»).

Дух леса специально:

- заводит людей в чащу;

- сбивает с верного пути;

- щекочет до смерти;

- часто уводит лошадей из табуна и загоняет насмерть.

Спастись от существа сможете только одним способом: перепрыгнув через ручей. Ураман опасается воды. Поймать его можно, намазав спину лошади смолой или прищемив его пальцы в щели в дереве.

Романтические мотивы в творчестве

В казанский период в творчестве поэта, ощущавшего себя певцом народной жизни, доминируют романтические мотивы, поэзия обретает философскую глубину и емкость. Меняется просветительская парадигма: на первый план выходит мотив служения татарскому обществу.

Так, в стихотворении «Ике юл» («Две дороги», 1909 г.) традиционная антиномия «просвещенный – невежа» выступает как средство интерпретации двух возможных сценариев развития человеческой жизни: духовного совершенствования и стагнации.

Парадоксальная мысль о том, что стремление к просвещению делает человека несчастным, становится центральной идеей произведения: просвещенные люди – борцы за будущее нации – обречены жить для других людей, их проблемами и заботами.

Чувство безысходности, уныния, одиночества, острота ощущения быстротечности жизни преодолеваются верой в светлое будущее нации. В стихотворении «Өмид» («Надежда», 1908 г.) поэт, противопоставляя свет и тьму, восход и закат, будущее и настоящее, друга и врага, отчаяние и оптимизм, приходит к утверждению жизни как победы «солнца ума» над «тьмой невежества».

«Солнце мысли» противопоставляется «совести мертвой» – тьме ложных представлений, верований, идей. Даже «светоч вселенной» – солнце несравнимо с тем, что дает надежду: «Нет, душа не будет низкой, высота – ее удел». В стихотворении «Күңел» («Душа», 1909 г.) лирический герой обращается к своей душе, призывает ее жить горестями и заботами других. Высший смысл существования для него – в посвящении себя людям. Только максимальное погружение в мрак и безнадежность, в холод и пустоту, в боль и страдание может вывести к свету и гармонии с мирозданием.

По такому же принципу развивается поэтическая идея многих стихотворений: «Сәрләүхәсез» («Без заглавия», 1909 г.), «Милли моңнар» («Национальные мелодии», 1909 г.), «Өметсезлек» («Без надежды», 1910 г.) и др. В них драматические, порой трагические переживания лирического героя связаны с жизнью народа, историей нации.

Мотив одиночества и отчуждения

В философской лирике формируется один из центральных мотивов – мотив трагического одиночества и отчуждения. Он представлен прежде всего как одиночество среди равнодушной толпы борца за свободу духа, светлое будущее нации, за изменение мира.

В стихотворении «Кыйтга» («Отрывок», 1913 г.) сожаление лирического героя, жизнь которого состояла из «черных дней» и борьбы за «обеление, очищение мира», возникает как результат осознания недостижимости этой цели. Но верность идеалу и стойкость человеческого духа торжествуют: несмотря на одиночество и отчаяние, лирический герой остается верен своему стремлению изменить общество и мир к лучшему.

В стихах, посвященных темам творчества, поэта и поэзии («Шагыйрь» – «Поэт», 1908 г.; «…гә (Ядкяр)» – «Посвящение», 1908 г.; «Пәйгамбәр» – «Пророк», 1909 г. и т. д.), также появляется мотив отчуждения. Ответственность поэта за окружающий мир, сочувствие к обездоленным и слабым, способность оставаться молодым и сильным духом, увлекать за собой народ в стихотворении «Поэт» представлены как спутники творческого дарования.

Стихотворение «Пророк» состоит из двух частей. В первой поэт рассказывает о божественной предопределенности своей судьбы, об одиночестве и отчужденности, призывает жить в любви и согласии. Во второй показывает отношение людей к себе: народ не принял поэта и, жестоко насмеявшись, изгнал. Написанное как вариация на тему лермонтовского «Пророка», стихотворение содержит религиозно-суфийские символы и детали, напоминает традиционные восточные истории пророков.

Мотивы молитвы, любви к Богу пронизывают многие стихи, посвященные раздумьям о судьбе человека («Мигъраҗ» – «Миградж», 1910 г.; «Кадер кич» – «Священный вечер», 1911 г.; «Тәфсирме? Тәрҗемәме?» – «Комментарии или перевод?», 1913 г.).

Молитва – таинство, через которое человек выражает свой внутренний мир, предстает не только как обращение к Богу, но и как разговор со своей душой, своим «я» («Ана догасы» – «Молитва матери», 1909 г.). Человек всегда может найти истину, успокоение и поддержку у Всевышнего («Киңәш» – «Совет», 1909 г.; «Таян Аллага» – «Обращайся к Богу», 1909 г.) и сам несет в себе частицу божественного («Нәсыйхәт» – «Наставление», 1910 г.).

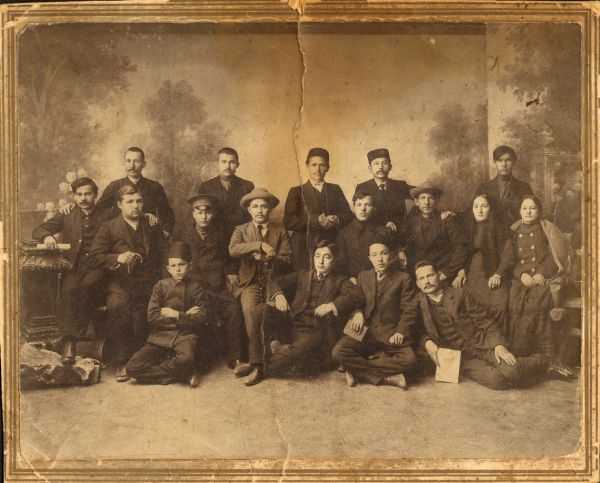

Бочкарев И.М. Г.Тукай (во втором ряду, третий слева) среди членов татарского драматического кружка. Астрахань. 1911

Центр письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ. Опубликовано: Ахметова Д.И. Тукай в фотографиях. Казань, 2016

Татарская литература в 19-20 веке

в 19 веке происходило втягивание татарского народа в общероссийский социально-политический и экономический процесс. В связи с этим татарская литература в этот период характеризуется обновленческим настроем. А ввиду того, что татарское купечество принимает все более активное участие в торговле со странами Средней Азии и с другими восточными странами, в национальной литературе усиливается интерес к тематике приключений. На основе переводов с персидского языка появляется целая серия рассказов приключенческого направления – «Маджмуг эль-хикаят». В этих рассказах действующим лицом является герой, который обладает умом и находчивостью, благодаря чему преодолевает самые сложные и невероятные препятствия.

После победы в Отечественной войне 1812 года в татарской литературе наблюдается усиление светского начала. В этот период появляется баит «О русско-французской войне». В этот период на волне пробуждения в народе бодрого духа появляется целая плеяда талантливых авторов — Габдрахим Булгари-Утыз Имяни, Шамсутдин Заки, Хибатулла Салихов, Габдельджаббар Кандалый.

Многие крупные филологи, литераторы и ученые-историки вышли из среды мулл. Например, мулла Шигабутдин Марджани написал многотомный труд по истории татарского народа Булгарского и Казанского периода. Кроме этого, Марджани является одним из ведущих теоретиков джадидизма. А мулла Каюм Насыри был активными сторонником европеизации жизни татарского народа. Ему принадлежат книги по грамматике татарского языка.

Замечание 3

В 19 веке татарская поэзия переживала новый расцвет. В этот период появились и новые опыты в области прозаического жанра, сформировалась татарская драматургия.

На стыке 19-20 веков выделяется творчество поэта Мифтахетдина Акмуллы, который оказал большое влияние на творчество известных поэтов 20 века -Дердменда, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури.

В начале 20 века в развитии татарской литературы произошел громадный скачок, вобрав в себя все главные особенности предыдущего периода и трансформировав их в соответствии с потребностями современности. Одной из важнейших тенденций литературы этого периода является европеизация художественного мышления. Особенно ярко это проявилось в поэзии. Например, в тврчестве Тукая можно обнаружить подражания Гете, Шекспиру, Лермонтову и другим известным поэтам. Мотивы своей любовной лирики Габдулла Тукай связывает с именами Гейне, Байрона, Лермонтова и Пушкина.

В 20 веке появился целый ряд талантливых писателей и поэтов, среди которых:

- Фатых Хусни,

- Гумер Баширов

- Амирхан Еники

- Кави Наджми,

- Абдурахман Абсалямов

- Афзал Шамов

- Мирсай Амир,

- Ибрагим Гази

- Муса Джалиль

- Хасан Туфан,

- Адель Кутуй.

- Фатых Карим и другие.

В Великой Отечественной войне погибли многие татарские литераторы, среди них Муса Джалиль, чей солдатский и поэтический подвиг известен во всем мире.

Основную силу современного литературного процесса составляют писатели поколения шестидесятников — Нурихан Фаттах, Гамил Афзал, Мусагит Хабибуллин, Ильдар Юзеев, Туфан Миннуллин, Шаукат Галеев, Ахсан Баян. Они являются связующим звеном между новым поколением авторов и поколением ушедших писателей.