Краткое содержание

У одного пожилого мужчины было несколько сыновей. Двое из них были умными, а младшего окружающие считали дурачком. Завязка истории заключается в том, что однажды кто-то начал топтать пшеницу, и крестьянин отправил своих отпрысков охранять поле, чтобы поймать злодея.

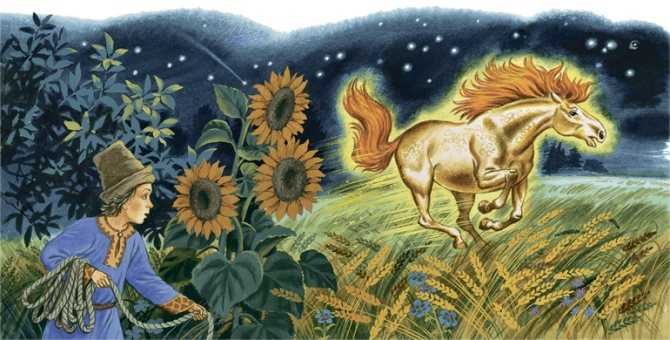

Старший сын пришел на поле, но долго не продержался и уснул. Когда настала очередь среднего, то произошло то же самое. Иван же присел на камень и ответственно охранял отцовские владения. Внезапно на поле возник красивый статный конь и начал топтать пшеницу.

Долго не раздумывая, главный герой набросил на него аркан и поймал его. Сивка-бурка стал просить парня отпустить его и обещал оказать ему за это любую услугу. Иван подумал и не стал удерживать коня. С этого момента больше никто уже не топтал урожай на отцовском поле.

Тем временем правитель издал указ, что мужем красивой царевны будет тот, кто сумеет допрыгнуть до ее окна и снимет кольцо с ее руки. Старшие братья сразу же отправились к царю, чтобы попытать счастья, но младшего с собой не захотели брать. Однако Иван не расстроился и пошел в лес, где позвал своего товарища.

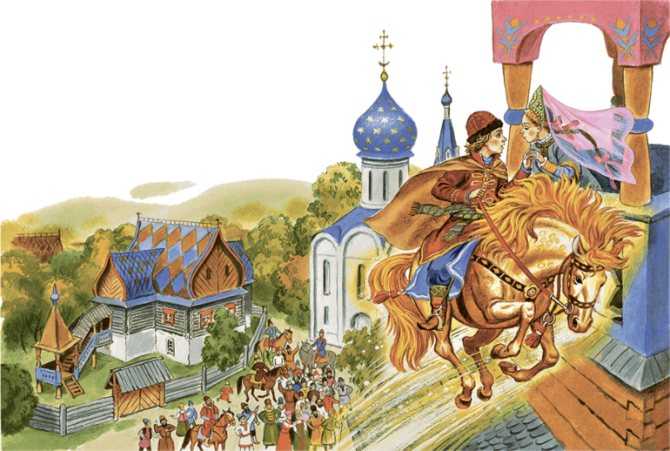

Под вечер старшие братья вернулись домой и рассказали про смелого парня, а младший лежал на печке и посмеивался. На следующий день главный герой снова позвал коня, однако и в этот раз он не смог допрыгнуть до девушки. Только на третий день удалому молодцу удалось выполнить условие царя. Он поцеловал царевну и сразу снял с ее руки кольцо. Когда он пришел в отцовский дом, то обмотал палец тряпкой, чтобы никто не увидел перстня.

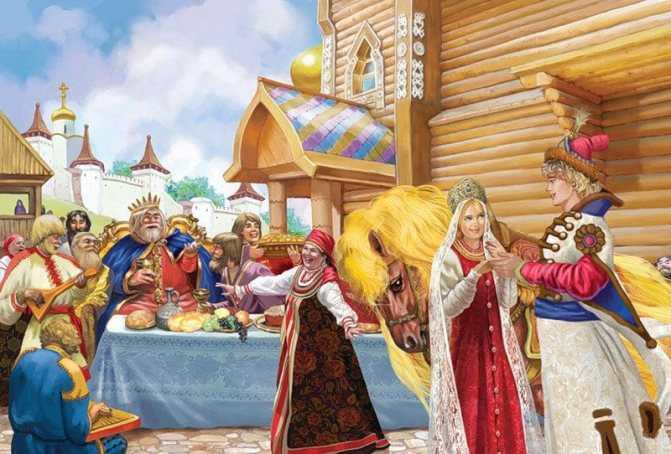

Через несколько дней правитель устроил роскошный пир, на который пришел и крестьянин со своими сыновьями. Там девушка всех угощала медом, пытаясь найти своего избранника. Заметив обмотанную руку парня, она сняла тряпку и увидела свое кольцо. Она узнала в Ивана того удалого молодца, который смог допрыгнуть до ее окна. Младшего сына отмыли, хорошо одели, и он стал выглядеть, как настоящий красавец. Царь решил не тянуть время, и в этот же день сыграли свадьбу.

Не суди людей по их внешнему виду

Иван-дурак в финале сказки оказывается царевичем, лягушка — прекрасной невестой. Подобные превращения учат ребенка с детства не судить человека «по одежке», по количеству богатства (сказка «Кощей Бессмертный»), а оценивать по делам его. Кстати, в русских сказках и Баба-Яга — не всегда отрицательный персонаж. Иногда она проверяет героя, назначает ему испытание и вручает ему чудесные предметы или дары (сказки «Иван-царевич и серый волк», «Кощей Бессмертный», «Василиса Прекрасная»).

Русские сказки учат трудолюбию, тому, что надо не бояться трудностей. Ведь всякое хорошее дело с первой попытки не удается сделать (в сказках о Змее Горыныче герой-богатырь идет на чудище три раза и в конце-концов, все-таки, побеждает), а смелость и упорность вознаградятся победой.

А еще — учат патриотизму. Особенно сказки и былины про русских богатырей. Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец являются отождествлением защиты Родины от любого агрессора. Эти народные положительные герои вызывают чувство восхищения их смелостью, силой, умом, способностью постоять за Родину и за себя. Так, в ребенке формируется чувство любви к своей Отчизне, желание защищать ее от иноземцев-захватчиков.

А еще — учат любви к родителям, уважению к старшим. Именно герой, который выполняет поручение отца-царя, всегда более почитаем, нежели его нерадивые братья. В награду он, выполнив свои поручения, получает «полцарства».

Сказка ложь, да в ней намек

Какие еще выводы — кроме очевидных, что — это сытый человек, и что сообразительность поможет найти выход из любой ситуации, — позволяет сделать сказка «Каша из топора»? Ее скрытый урок, актуальный во все времена, можно выразить так: был бы топор, а каша сварится.

Положительному герою удается достичь своей цели (сварить кашу/утолить голод), не имея никаких к этому объективных средств. Солдат вполне серьезно пытается сварить топор, что с позиций здравого смысла совершенно невозможно. В этом смысле сказка «Каша из топора» сближается с итальянской поговоркой: «Ты жарь, жарь, а рыба будет!» Если цель кажется недостижимой из-за отсутствия средств, отбросьте все сомнения и работайте с тем, что есть, подгоняя свои действия под желаемый результат.

В общем, сказка, как особый в очередной раз доказала свою уникальность. Какое еще литературное произведение может заключить в столь простую форму столь глубокое содержание?

русской народной сказки «Каша из топора»

Краткая характеристика времени написания.

Русская народная сказка создана народом, передавалась из уст в уста. Сказка записана в глубокой древности. Раньше сказки назывались «байками» от слова «баять», т.е. говорить. В современном значении слово «сказка» доходит до нас с 17 века. Бытовые сказки во многом отражают сущность нашей повседневной жизни. Порой сюжеты и ситуации в таких рассказах настолько реальны, что читая их, невольно возникает ощущение, будто мы сами проживаем их из дня в день. В сказках найдется место и юмору, и колоритным персонажам, а вот магии и чудес практически не бывает. Но, несмотря на отсутствие фантастических пейзажей и мифических персонажей чтение бытовых сказок приносит детям массу позитивных эмоций.

2. Жанр произведения

– это сказка фольклорная – произведение устного народного творчества, вымышленное по содержанию и прозаическое по форме. Разновидность сказки – бытовая, герой такой сказки — обычный человек, например, солдат, крестьянин или кузнец.

3. Тема произведения

– Как солдат кашу сварил, обхитрив старуху.

4. Идея произведения

– Догадка, смекалка и находчивость помогает в жизни. Пословицы, подходящие по смыслу:

Скупой плохо живет: скупой боится, что к нему гость зайдет.

Находчивый сто голов кормит, а глупец и себя не прокормит.

5. Идея раскрывается через:

А. Сюжет.

Шел на побывку старый солдат, устал, есть хочется. Попросился в одну избу на отдых. Только хозяйка жадная попалась, не захотела накормить. Тогда находчивый солдат предложил сварить кашу из топора. Удивленная старуха и крупы дала, и соли, и масла, чтобы в воду к топору добавить. Сели есть, вкусная каша получилась. А солдат не только поел, а еще и топор с собой унес!

Б. Композиция.

Зачин. «

Старый солдат шёл на побывку.»

Основная часть,

в которой рассказывается, как солдат кашу варил.

Концовка. «

Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!»

В. Характеристика действующих лиц

Старуха олицетворяет жадного, ленивого, глупого человека (Старушка была жадная, даже не предложила солдату перекусить, сказала, что у неё ничего в доме нет из еды.).

Солдат олицетворяет умного, смекалистого человека (Солдат оказался находчивым и смекалистым и предложил сварить кашу из старухиного топора. Поставил котёл на огонь, положил в него топор и налил воды. Затем он с шуткой выпросил у старухи соль, горсточку крупы, масло. Когда каша сварилась, пригласил старушку есть. Старуха спрашивала, а когда топор будем есть? Солдат ответил, что он ещё не уварился и забрал его с собой.).

Г. Язык сказки

близок к разговорному языку народа. Он прост, но в то же время отличается образностью, красочностью языковых выражений. В основном сказка построена на диалогах. Есть просторечная лексика

отворила, варево.

Присутствуют эпитеты

добрый (человек), добрая (каша).

Часто употребляется восклицательная интонация

Пустите отдохнуть дорожного человека!/

Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!/

Ох, и каша хороша!/

Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!/

Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю и позавтракаю!/

6. Автор

на стороне добра, смекалки. Высмеивает жадность и глупость старухи. И подчеркивает ум солдата —

Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!

7. Познавательная, воспитательная, эстетическая ценность произведения.

Сказка знакомит с русским фольклором и бытом русского народа. Приобщение детей к устному народному творчеству. Развивает воображение. Развивает речь.

Обновлено: 11.08.2019

103583

Герои русских народных сказок

Восприятие литературного произведения происходит через героя. На положительных героев русских сказок малыш стремится быть похожим, отрицательных — боится, победителей — уважает, обиженных — жалеет. Наблюдая за перипетиями сюжета, ребенок знакомится с социальными нормами поведения. Учится оценивать поступки, внешний вид, поведение человека. Устоявшиеся народные образы сказочных персонажей русских сказок демонстрируют ребенку, обладая какими личными качествами можно добиться успеха. Мужество, храбрость, незаурядный ум, смекалка, доброта — неизменные характеристики главного положительно героя. (Иван-Царевич из сказки о царевне-лягушке, странствующий солдат из сказки «Каша из топора», стрелец из истории о Жар-Птице, Крошечка-Хаврошечка). Благодаря положительным качествам из любой ситуации он выходит победителем. А злые, жадные и ленивые всегда остаются с носом

Они обычно теряют что-то важное и наказаны по заслугам (Кащей Бессмертный, Чудо-Юдо, жадный король из сказки о Жар-Птице, дочка-лентяйка из сказки «Морозко», Змей Горыныч)

Что делать после увольнения в запас?

Для сказочного персонажа «солдата» война продолжается всегда – поэтому он всегда на страже, бдителен, знает, что «мир» – понятие относительное и что в отставку его отправит лишь сама смерть.

Недаром ведь часто бывшие военнослужащие вытаскивают детей из рек – просто они ведь всегда начеку…

Итак, солдат никогда не «в отпуску». Если ты подлинный защитник слабых и правых и борец со Злом – работа и хлеб для тебя всегда найдутся.

Таков глубинный архетип всех сказок о весёлых, хитрых и неунывающих о жизни «служивых солдатах»…

Отголосок этого архесюжета можно увидеть в потешном, комическом сюжете, известном нам по мультфильму «Жил-был пёс». «Ну ты заходи, это, если что…» – помните?

Наверняка вы помните как 4-лапый старик-ветеран охраны (пёс) спасал бэби от «злого волка», «тащившего его в лес». Но это уже юмор…

История возникновения русской народной сказки

Каждая эпоха создала свои сказки. В них запечатлелось все многообразие человеческих отношений. Именно в народных сказках к нам дошли смех и слезы, радость и страдание, любовь и гнев, правда и кривда, вера и безверие, трудолюбие и лень, честность и обман.

Русские народные сказки появились давно. Много веков назад. Никто не может определить время возникновения первых сказок. Предполагают что они появились тогда. Когда люди научились писать. Народные потому что их придумали простые люди, рассказывали друг другу из поколения в поколение. Так происходит и сейчас мне их рассказывают бабушка и мама, а я потом расскажу своим детям Известно, что первые сказки были посвящены явлениям природы и их главными персонажами были Солнце, Ветер, и Месяц. Древний человек был далек от правильного понимания явлений природы. Все наводило на него страх, он думал, что они живые существа, а раз так, значит, они могли принести ему вред и пользу Но в основном все сказки очень добрые. В них добро побеждает зло.

Сюжет сказки «Сивка-Бурка»

«Сивка Бурка» краткое содержание произведения:

У одного старика было сына: два умных, а третий, самый младший, был настоящим дураком. Однажды кто-то повадился топтать их пшеницу, и старик послал сыновей караулить поле по ночам, чтобы поймать негодника.

Старший сын пришел, но не выдержал караула, и заснул. Когда пришла очередь среднего сына, тот поступил точно так же. Младший же сын, Иван-дурак, сел на камень и стал честно сторожить отцовское поле.

Неожиданно на поле появился красивый сильный конь, который принялся топтать пшеницу. Недолго думая, Иван накинул на него аркан, и поймал. Конь Сивка-Бурка принялся умолять Ивана отпустить его, обещая оказать ему большую услугу. Подумал Иван, и отпустил коня. С тех пор больше никто не топтал пшеницу на отцовском поле.

Тем временем царь бросил клич, что тот станет суженым молодой прекрасной царевны, кто сможет допрыгнуть до ее терема и сорвать с ее руки перстень. Старшие братья тут же отправились в город попытать счастья, а Ивана с собой не взяли.

Но тот не расстроился – отправился он в лес, позвал Сивку-бурку. Тут же появился волшебный конь. Иван залез ему в одно ухо, из другого уха вылез, и стал пригожим молодцом. Отправился он в город, к царскому терему, но совсем немного конь не допрыгнул до прекрасной царевны.

Братья вернулись домой, и принялись рассказывать про удалого молодца, а Иван все лежал на печи да посмеивался. На второй день Иван опять позвал Сивку-Бурку, но и в этот раз не допрыгнул до царевны. И лишь на третий день ретивому коню удалось допрыгнуть – Иван поцеловал царевну и снял с ее руки перстень. Когда он вернулся домой, то обмотал руку тряпочкой, чтобы никто не заметил кольцо.

Спустя три дня царь устроил пир, на который поехали и старик с сыновьями. На пиру царевна всех угощала медом, чтобы отыскать своего суженого. Увидев обмотанную руку Ивана, она сняла тряпочку, и увидела свой перстень. Царевна признала в Иване того доброго молодца, которому удалось допрыгнуть до ее терема. Отмыли Ивана, приодели, и стал он настоящим красавцем. Тут и свадьбу сыграли.

Главная мысль:

Для того, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно как следует потрудиться. Учит не судить о других по внешнему виду, исправно выполнять свою работу, не лениться, не опускать руки в сложных жизненных ситуациях.

Несмотря на то, что все считала Ивана дураком, он смог добиться того, о чем другие даже не мечтали – поймать и приручить волшебного коня, и с его помощью взять в жены прекрасную принцессу.

Жанры русских народных сказок и их происхождение

Сказка — явление видовое, объединяющее несколько жанров. Русские сказки обычно делят на следующие жанры: о животных, волшебные и бытовые (анекдотические и новеллистические).

Не всегда можно провести четкую границу между сказочными жанрами, а также между эпическими произведениями разных жанров. Происходит это оттого, что сюжеты способны изменять свою жанровую принадлежность: они могут исполняться то как сказки, то как легенды, предания, былины, баллады, бывалыцины. Например, былина о путешествии Садко в подводный мир напоминает волшебную сказку, поэтому иногда и рассказывалась как сказка. Сказочный сюжет «Чудесная дудочка» (о раскрытии тайны убийства с помощью чудесного растения) известен в балладах. Некоторые волшебные сказки в поздний период утрачивали чудесные элементы и становились новеллистическими.

В разряд анекдотических могли переходить сказки о животных. Подобные явления были вызваны устной природой фольклора, его умением реагировать и на сиюминутные ситуации, и на изменяющиеся в процессе исторического развития эстетические вкусы народа. Несмотря на это, сказки сохранили свою художественную основу, они никогда не растворялись полностью в других жанрах.

Происхождение сказочных жанров имеет разную историческую глубину. Наиболее древними являются сказки о животных, позже возникли сказки волшебные и анекдотические, еще позже — новеллистические. Видовое единство всех жанров проявилось в сходстве изображения, в одних и тех же поэтических законах, которые действовали в любой сказке.

Основной художественный признак сказок — их сюжет. Сюжет возникал и развивался благодаря конфликту, а конфликт порождался жизнью, той реальностью, которая не вполне соответствовала народному идеалу. В основе сказки всегда лежит антитеза между мечтой и действительностью. Сказочный сюжет предлагает полное, хотя и утопическое ее разрешение. В мире сказки торжествует мечта.

Характеристика основных персонажей

Смысл истории заключается в том, что необходимо исполнять свои обещания. Главный герой смог выполнить данное отцу слово и долго сторожил пшеничное поле. Там он повстречал волшебного коня, благодаря которому сумел превратиться в доброго молодца и понравиться прекрасной царевне. Это произведение входит в список русских народных сказок для читательского дневника.

Главные герои:

- Иван — умный и настойчивый парень, которого окружающие считали дураком;

- старшие братья — ленивые и высокомерные;

- отец — пожилой человек, обычный крестьянин;

- царевна — мудрая и справедливая дочка царя;

- Сивка-бурка — волшебный конь, который стал верным другом главного персонажа.

Если сделать анализ сказки «Сивка-бурка», то станет ясно, что она призывает читателя никогда не зазнаваться и быть честным с окружающими. Царевна не была капризной, и когда увидела грязного Ивана, то сразу узнала в нем своего будущего мужа.

суббота, 17 марта 2021 г.

«Сивка-бурка»

Русская народная сказка «Сивка-бурка»

Жанр: народная волшебная сказка

Главные герои сказки «Сивка-бурка» и их характеристика

- Иван дурак, на самом деле очень умный и красивый парень. Умеет хитрить, умеет пустить пыль в глаза, втайне подсмеивается над братьями

- Братья Ивана, чванливые и заносчивые, были слишком высокого о себе мнения

- Отец братьев, старый крестьянин

- Царь, просто царь

- Царевна, молодая и очень красивая, добрая и справедливая, не обратила внимания на внешний вид Ивана

- Сивка-бурка, разношерстный волшебный конь, верный друг и товарищ.

План пересказа сказки «Сивка-бурка»

- Старик и три его сына

- Пшеница

- Старшие братья в карауле

- Иван в дозоре

- Сивка-бурка

- Глашатаи царя

- Первая попытка Ивана

- Два венца

- Перстень и поцелуй

- Перстень под тряпочкой

- Царский пир

- Царевна и Иван.

Кратчайшее содержание сказки «Сивка-бурка» для читательского дневника в 6 предложений

- Старик посылает сыновей сторожить пшеницу, но старшие спят, а Иван ловит Сивку-бурку

- Царь объявляет что кто до царевны допрыгнет, за того ее замуж отдаст

- Старшие братья уехали, а Иван позвал Сивку-бурку и три венца не допрыгнул

- На второй раз два венца Иван не допрыгнул

- На третий раз допрыгнул Иван до царевны, снял перстень, под тряпочкой его спрятал

- Созвал царь пир, узнала царевна Ивана и свадьбу сыграли.

Главная мысль сказки «Сивка-бурка»

Не тот дурак, кто дураком прикидывается, а тот дурак, кто слишком много о себе воображает.

Чему учит сказка «Сивка-бурка»

Эта сказка учит нас не судить о человеке по его внешнему виду, не поддаваться стереотипам, иметь свою голову на плечах. Учит честно выполнять свои обязанности, не спать на рабочем месте. Учит не хвалится раньше времени своими достижениями. Учит делать сюрпризы.

Отзыв на сказку «Сивка-бурка»

Эта сказка мне очень нравится, ее главный герой Иванушка несправедливо назывался дураком, хотя был много умнее и хитрее своих братьев. Вот только он свою хитрость на показ не выставлял. За то и царевна досталась ему, и конь верный, волшебный, да и сам Иван оказывается был красавцем. Читать эту сказу интересно и занимательно.

Признаки волшебной сказки в сказке «Сивка-бурка»

- Волшебные существа — конь Сивка-бурка

- Волшебные превращения — иван превращался в доброго молодца

- Троекратные повторы — три венца, три попытки, три брата, три ночи, три дня.

Пословицы к сказке «Сивка-бурка»

Не по виду суди, а по делам гляди. Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот молодец, кто победу творит.

Краткое содержание, краткий пересказ сказки «Сивка-бурка»

Было у одного старика три сына и младший сын был дурак-дураком. Повадился как-то кто-то пшеницу топтать, и послал старик сыновей караулить поле, вора ловить. Старший сын пришел, лег спать и всю ночь проспал. Также сделал и средний сын. А младший пришел, сел на камень и стал сторожить. Прискакал тут конь разношерстный и начал пшеницу есть и топтать. Закинул на него Иван аркан и поймал коня. А конь молит его отпустить, обещает помочь и волшебные слова говорит. Отпустил Иван и пшеницу с тех пор никто не топтал. Тут царь клич бросил, кто допрыгнет до терема царевны и сорвет у царевны перстень с руки, быть тому мужем царевны. Поехали старшие братья в город, а Ивана не взяли. Иван пошел за грибами, выбросил лукошко и Сивку-Бурку позвал. Залез водно ухо, из другого вылез, и молодцом стал. Поехал Иван в город. Хлестнул коня, конь три венца до царевны не допрыгнул. Иван хлестнул братьев и ускакал. Братья вернулись домой, про молодца рассказывают, а Иван лежит на печи, посмеивается. На второй день два венца не допрыгнул Иван, а братьев снова хлестнул. Ну а а третий день допрыгнул конь, поцеловал Иван царевну и перстень с руки снял. Домой вернулся, руку тряпочкой обмотал, вроде на сучок наткнулся. Лежит на печи перстнем любуется, а братья на него ругаются, чтобы с огнем не играл. Через три дня царь всех собирает на пир. Поехал и старик с сыновьями. На пиру царевна всех гостей медом обносит, суженного ищет. Увидела тряпочку у Ивана, сняла его, а там перстень сияет. Признала царевна Ивана. Отмыли Ивана и стал он молодцом-красавцем. Тут и свадьбу сыграли.

Источник

Почему полезно читать сказку Каша из топора?

наглядный примернестандартного мышленияжизненные задачиглавный геройнепростой ситуацииКаша из топора

Незнакомец, советуем тебе читать сказку «Каша из топора» самому и своим деткам, это замечательное произведение созданное нашими предками. Здесь во всем чувствуется гармония, даже негативные персонажи они, словно являются неотъемлемой частью бытийности, хотя, конечно выйдя за границы приемлемого. Зачастую вызывают умиление диалоги героев, они полны незлобия, доброты, прямоты и с их помощью вырисовывается иная картина реальности. Очарование, восхищение и неописуемую внутреннюю радость производят картины рисуемые нашим воображением при прочтении подобных произведений. Мило и отрадно погрузиться в мир, в котором всегда одерживает верх любовь, благородство, нравственность и бескорыстность, которыми назидается читатель. Поразительно то, что сочувствием, состраданием, крепкой дружбой и непоколебимой волей, герою всегда удается разрешить все беды и напасти. Увенчано успехом желание передать глубокую моральную оценку действий основного персонажа, побуждающее переосмыслить и себя. Сказка «Каша из топора» читать бесплатно онлайн можно бесчисленное количество раз, не потеряв при этом любви и охоты к данному творению.

С

тарый солдат шёл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю избу:

— Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха.

— Заходи, служивый.

— А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой.

— Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего.

— Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор.

— Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора.

Хозяйка руками всплеснула:

— Как так из топора кашу сварить?

— А вот как, дай-ка котёл.

Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в котёл, налил воды и поставил на огонь.

Старуха на солдата глядит, глаз не сводит.

Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал.

— Ну, как? — спрашивает старуха.

— Скоро будет готова,- солдат отвечает,- жаль вот только, что посолить нечем.

— Соль-то у меня есть, посоли.

Солдат посолил, снова попробовал.

— Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы.

— Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может.

— Ох, и каша хороша! — облизнулся солдат.- Как бы сюда да чуток масла — было б и вовсе объеденье.

Нашлось у старухи и масло.

Сдобрили кашу.

— Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!

— Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, — дивится старуха.

Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает:

— Служивый! Когда ж топор будем есть?

— Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю!

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную деревню.

Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!

Главные герои сказки — солдат и старуха. Солдат пришел на постой к старухе и попросил поесть. Старуха поначалу пыталась притвориться глухой, но у нее ничего не вышло. Тогда она сказала, что не из чего ей еду варить.

На это солдат предложил старухе сварить кашу из топора. Старухе стало любопытно, как это из топора можно кашу сварить? Она дала солдату топор, и тот поставил топор в горшке вариться.

Через какое-то время солдат попробовал варево и сказал, что надо немного крупы к топору добавить. Старуха принесла ему крупы. Потом таким же образом в кашу добавили масла, и когда все было готово, солдат сказал старухе достать соль и хлеб. Они сели есть кашу.

Поев каши, старуха спросила у солдата, когда же они будут есть топор? Солдат ответил, что топор не доварился, и он его позже доварит. После этого солдат положил топор в ранец и отправился в другую деревню.

Таково краткое содержание сказки.

Главная мысль сказки «Каша из топора» заключается в том, что солдатская смекалка помогает в жизни. Прижимистая хозяйка не хотела тратить продукты на солдата, но тот не растерялся и нашел способ перехитрить ее.

Сказка учить не теряться в затруднительных ситуациях и проявлять смекалку.

В сказке «Каша из топора» мне понравился солдат, который сумел поесть в доме у скупой хозяйки, да еще и топором разжился.

Какие пословицы подходят к сказке «Каша из топора»?

Скупой дважды тратится.

С ним кашу не сваришь.

Глупый киснет, а умный мыслит.

Иногда не нужен ученый, а нужен смышленый.

Главная » Части речи » Каша из топора русская народная сказка читать. Каша из топора

Как солдат из сказки «Каша из топора» отвлёк и чем загипнотизировал убийцу-людоедку?

Да тем же, чем другой Герой – Остап Бендер загипнотизировал другую людоедку – Эллочку. Тем, что ей было интересно. (Эллочке было интересно слушать разговоры о том, какая она светская львица и о том, что нынче в моде в лучших домах Европы). Тем временем Бендер забирал стул.

Солдат устроил перед старухой немного другое шоу – кулинарное.

В сказке читаем: «Старуха на солдата глядит, глаз не сводит». А он всё готовит, всё жонглирует перечницами и солонками…

Вот что такое – клиентоориентированность! Чем можно отвлечь и завлечь глупую людоедку? Только тем, что ей самой интересно! На чём одном она и зациклена, причём почти не скрывает этого.

На теме еды – вот на чём!

Вот поэтому хитрый солдат и показал вечно голодной обжоре – кулинарное шоу.

Если бы он стал увлечённо рассказывать ей, отвлекая внимание, про то, как он отдыхал в Турции, старуха отнюдь не впала бы в транс. Таким образом, солдат создал грамотную «подстройку» к невменяемому и потенциально опасному человеку

Таким образом, солдат создал грамотную «подстройку» к невменяемому и потенциально опасному человеку.

Так ведут себя охранники, милиционеры и психиатры с буйными скагндалистами и пьяными посетителями ночных клубов.

Настраиваются на ритм, поддакивают, кивают, подают эхо-реплики, а потом – медленно выводят, связывают, отбирают, или просто ускользают сами от опасности быть рядом с таким человеком.

Старуха настроилась на тему еды – вот солдат и не сбивал её с её любимого ритма.