Краткое содержание для читательского дневника

Хитрая лисичка шла по дороге и нашла скалку. Ее жизненная смекалка помогла ей придумать применение для такой ненужной ей вещи. Попросилась она в дом переночевать к мужику в деревне. Сама легла на лавку, а хвостик под лавочку. Ночью лиса встала и спрятала скалочку, а утром обвинила в пропаже хозяина в пропаже и попросила взамен уточку. В следующую ночь она съела уточку и утром история повторилась. Лисица попросила у хозяина взамен гусочку, потом овечку. А потом попросила и дочку хозяина. На этом терпение мужика закончилось. Он положил в мешок собаку и отдал лисе. Когда лиса захотела покушать, тут ее и попало от собаки. Сначала лиса спряталась в норе, но обвинив хвост в своих несчастьях, вынула его из норы. За него собака и вытащила лису из укрытия.

Брак Владимира Даля

В 1833 году биография Даля ознаменовалась важным событием: он взял в жёны Юлию Андре. Кстати, её лично знал сам Пушкин. Свои впечатления о знакомстве с поэтом Юлия передала в письмах к Е. Ворониной. Вместе с супругой Владимир переехал в Оренбург, где у них появились на свет двое детей. В 1834 году родился сын Лев, а спустя 4 года – дочь Юлия. Вместе с семьёй Даля перевели чиновником по выполнению особых поручений при губернаторе В. А. Перовском.

Овдовев, Владимир Иванович вновь женился в 1840 году на Екатерине Соколовой. Она родила писателю трёх дочерей: Марию, Ольгу и Екатерину. Последняя написала воспоминания об отце, которые были опубликованы в 1878 году в журнале «Русский вестник».

7 интересных фактов из жизни Даля В. И

Владимир Даль появился на свет 10 (22) ноября 1801 года. Его имя, благодаря титанической работе под названием «Толковый словарь живого великорусского языка», известно не только в нашей стране, но и всеми миру. Но не только словесность занимала ум и сердце великого лексикографа. Интересные факты из жизни Владимира Даля рассказывают о его литературных опытах, увлечении этнографией и непростой службе военным врачом.

Владимир Даль: факты из жизни

- Получив начальное образование дома, юный Владимир Даль отправился на учебу в петербургский Морской кадетский корпус. Через пять лет после завершения курса он отправился служить в звании мичмана. Сначала это был Черноморский флот, а после – служба на судне Балтийского флота. Воспоминания об этом периоде вошли в повесть «Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся».

- Кадетские жаргонные слова в количестве 34 штук вошли в юношеский «микрословарь» будущего лексикографа и этнографа.

- Военно-морская служба – один из многочисленных фактов биографии создателя толкового словаря, и далеко не единственный. Далее было поступление в Дерптский университет на медицинское отделение, преждевременная сдача выпускных экзаменов и участие в Русско-Турецкой и Польской компаниях в качестве военного врача.

- Позднее Владимир Иванович оставил хирургическую практику. Но бывших врачей не бывает. Даль осознал это, когда узнал о произошедшей дуэли А.С. Пушкина и его смертельном ранении. Он сделал всё возможное, чтобы спасти жизнь великому поэту и близкому другу. Затем он вместе с доктором Иваном Спасским проводили посмертное вскрытие и исследования.

- Александр Сергеевич Пушкин незадолго до своей трагической кончины вручил Далю небольшой подарок – золотой перстень. Он носил его, не снимая, и считая своим лучшим талисманом. После Даль рассказывал, что каждый раз, когда он смотрел на кольцо, ему хотелось немедленно взяться за перо.

- Первые стихотворения Даля были опубликованы в журнале «Славянин» в 1820 году. Далее из-под его пера вышло немало лирических произведений, повестей и сказок. Но главный успех пришелся на выпущенную в 1832 году книгу «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый».

- Предки Владимира Даля были выходцами из Дании. В течение всей жизни он сохранял и поддерживал религию своей семьи, и исповедовал лютеранскую веру. Однако перед концом он всё-таки принял православие, поскольку не чувствовал внутренней связи с датским народом, его традициями и обычаями. По его признанию, единственным отечеством его была Россия.

Владимир Даль / Книги в Национальной электронной детской библиотеке

- / Владимир Даль ; с 8 картинками по рис. К. Броша, Трутовского и др. — Санкт-Петербург ; Москва : Издание книгопродавца Маврикия Осиповича Вольфа, 1874. — 293 с. : ил.

- Текст : электронный ресурс : с 12 картинками по рисункам К. Броша, Трутовского и др. / Владимир Даль. — Санкт-Петербург ; Москва : Издание книгопродавца Маврикия Осиповича Вольфа, 1875 (Москва : РГБ, 2016). — 379, 4 с. : 11 л. ил. Оригинал хранится в РГБ. — Загл. обл.: Картины русского быта для детей.

- Текст : электронный ресурс : с иллюстрациями / Казака Луганского Владимир Даля. — Санкт-Петербург ; Москва : Издание Т-ва М. О. Вольфа, 1902 (Москва : РГБ, 2016). — 34 с. : ил. Оригинал хранится в РГБ. — Приложение к «Задушевному слову» для младшего возраста.

- Текст : электронный ресурс : книжечка для малых детей / издано под редакцией и пересмотрено Владимиром Далем. — Санкт-Петербург ; Москва : издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880 (Москва : РГБ, 2017). — 183 с. : ил. Оригинал хранится в РГБ.

- Текст : электронный ресурс : книжечка для малых детей / издано под редакцией Владимира Даля с 6 хромолитографированными рисунками Г. Пилатти. — Санкт-Петербург ; Москва : издание книгопродавца-типографа М. О. Вольф, 1875 (Москва : РГБ, 2017). — 119 с. : цв. ил. Оригинал хранится в РГБ. — Датируется по цензурному разрешению.

- Текст : электронный ресурс : сказки, песенки, игры / пересмотрено В. И. Далем. — Москва : Типография Рысь, 1870 (Москва : РГБ, 2014). Оригинал хранится в Российской государственной библиотеке.

- Текст : электронный ресурс : сказки, песенки, игры / пересмотрено В. И. Далем. — 3-е изд. : с 8-ю раскрашенными картинами. — Санкт-Петербург ; Москва : Тип. М. О. Вольфа, 1879 (Москва : РГБ, 2015). Оригинал хранится в Российской государственной библиотеке.

Диафильмы

- Диафильм : электронный ресурс ; худож. Сурвилло И. — Москва : Диафильм, 1976 (Москва : РГДБ, 2016). — 1 дф. (32 кд.) : цв. Оригинал хранится в РГДБ.

- : электронный ресурс : русская народная сказка ; худож. Т. Сорокина ; пересказ Вл. Даля ; худож. ред. В. Красновский ; ред. Г. Витухновская. — Москва : Диафильм, 1985 (Москва : РГДБ). — 1 дф. (34 кд.) : цв. Оригинал хранится в РГДБ.

- : русская народная сказка в обработке В. Даля ; рис. В. Лосина ; сцен. Г. Гусевой ; ред. Н. Мартынова ; худож. ред. В. Иванов. — Москва : Диафильм, 1977 (Москва : РГДБ, 2017). — 1 дф. (44 кд.) : цв.

- Диафильм : электронный ресурс / худож. И. Большакова ; ред. Т. Семибратова ; худож. ред. В. Дугин. — Москва : Диафильм, 1984 (Москва : РГДБ, 2016). — 1 дф. (43 кд.) : цв. Оригинал хранится в РГДБ.

Лиса лапотница (сказки)

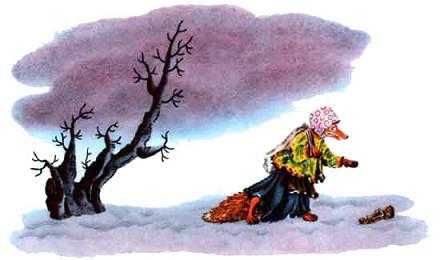

Зимней ночью шла голодная кума по дорожке; на небе тучи нависли, по полю снежком порошит. «Хоть бы на один зуб чего перекусить», — думает лисонька. Вот идет она путем-дорогой; лежит ошмёток. «Что же, — думает лиса, иную пору и лапоток пригодится». Взяла лапоть в зубы и пошла далее. Приходит в деревню и у первой избы постучалась. — Кто там? — спросил мужик, открывая оконце. — Это я, добрый человек, лисичка-сестричка. Пусти переночевать!— У нас и без тебя тесно! — сказал старик и хотел было задвинуть окошечко. — Что мне, много ли надо? — просила лиса. — Сама лягу на лавку, а хвостик под лавку, — и вся тут. Сжалился старик, пустил лису, а она ему и говорит: — Мужичок, мужичок, спрячь мой лапоток! Мужик взял лапоток и кинул его под печку. Вот ночью все заснули, лисичка слезла тихонько с лавки, подкралась к лаптю, вытащила его и закинула далеко в печь, а сама вернулась как ни в чем не бывало, легла на лавочку, а хвостик спустила под лавочку. Стало светать. Люди проснулись; старуха затопила печь, а старик стал снаряжаться в лес по дрова. Проснулась и лисица, побежала за лапотком — глядь, а лаптя как не бывало. Взвыла лиса: — Обидел старик, поживился моим добром, а я за свой лапоток и курочки не возьму! Посмотрел мужик под печь — нет лаптя! Что делать? А ведь сам клал! Пошел, взял курицу и отдал лисе. А лиса еще ломаться стала, курицу не берет и на всю деревню воет, орет о том, как разобидел ее старик. Хозяин с хозяйкой стали ублажать лису: налили в чашку молока, покрошили хлеба, сделали яичницу и стали лису просить не побрезговать хлебом-солью. А лисе только того и хотелось. Вскочила на лавку, поела хлеб, вылакала молочка, уплела яичницу, взяла курицу, положила в мешок, простилась с хозяевами и пошла своим путем-дорогой.

— И-и, куманек, я непривередлива: сама лягу на лавку, а хвост подверну под лавку, — и вся тут! Подумал, подумал старик да и пустил лису. А лиса и рада. Поклонилась хозяевам да и просит их сберечь до утра ее уточку-плосконосочку. Приняли уточку-плосконосочку на сбережение и пустили ее к гусям. А лисичка легла на лавку, хвост подвернула под лавку и захрапела. — Видно, сердечная, умаялась, — сказала баба, влезая на печку. Невдолге заснули и хозяева, а лиса только того и ждала: слезла тихонько с лавки, подкралась к гусям, схватила свою уточку-плосконосочку, закусила, ощипала дочиста, съела, а косточки и перышки зарыла под печью; сама же как ни в чем не бывало легла спать и спала до бела дня. Проснулась, потянулась, огляделась; видит — одна хозяйка в избе. — Хозяюшка, а где хозяин? — спрашивает лиса. — Мне бы надо с ним проститься, поклониться за тепло, за угрев. — Вона, хватилась хозяина! — сказала старуха. — Да уж он теперь, чай, давно на базаре. — Так счастливо оставаться, хозяюшка, — сказала, кланяясь, лиса. — Моя плосконосочка уже, чай, проснулась. Давай ее, бабушка, скорее, пора и нам с нею пуститься в дорогу. Старуха бросилась за уткой — глядь-поглядь, а утки нет! Что будешь делать, где взять? А отдать надо! Позади старухи стоит лиса, глаза куксит, голосом причитает: была у нее уточка, невиданная, неслыханная, пестрая впрозолоть, за уточку ту она бы и гуська не взяла.

- В начало

- Назад

- 1

- Вперед

- В конец

Толковый словарь

Всякий, кому известна биография Даля, знает о главном труде писателя – «Толковом словаре». Когда его собрали и обработали до буквы «П», Владимир Иванович хотел уйти в отставку и полностью сосредоточиться на работе над своим детищем. В 1859 году Даль переехал в Москву и поселился в доме князя Щербатого, который написал «Историю государства Российского». В этом доме прошли последние этапы работы над словарём, который до сих пор является непревзойдённым по объёму.

Даль ставил перед собой задачи, которые можно выразить двумя цитатами: «Народный живой язык должен стать сокровищницей и источником для развития грамотной русской речи»; «Общие определения понятий, предметов и слов – это неисполнимое и бесполезное дело». И чем предмет обиходнее и проще, тем оно мудрёнее. Объяснение и передача слова другим людям гораздо вразумительнее любого определения. А примеры помогают прояснить дело ещё больше».

На достижение этой великой цели лингвист Даль, биография которого есть во многих литературных энциклопедиях, потратил 53 года. Вот что о словаре написал Котляревский: «Словесность, русская наука и всё общество получило памятник, достойный величия нашего народа. Труд Даля станет предметом гордости будущих поколений».

В 1861 году за первые выпуски словаря Императорское географической общество наградило Владимира Ивановича Константиновской медалью. В 1868 году его выбрали в почётные члены академии наук. А после выхода в свет всех томов словаря Даль получил Ломоносовскую премию.

Краткая биография В. И. Даля

Владимир Иванович Даль известен как автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Однако это не единственная его заслуга. В. И. Даль является собирателем фольклора, представителем «натуральной школы» в русской литературе, первым русским востоковедом. Кроме того, он является одним из основателей русского географического общества и пионером российской гомеопатии. В. И. Даль является автором записок о последних часах жизни А. С. Пушкина.

Владимир Иванович Даль родился в 1801 году в Луганске (в то время он назывался Лугань).

В 1814 году, в возрасте тринадцати лет, Владимир Иванович с его братом Карлом были отправлены в Петербург, в Морской кадетский корпус. Позднее сам писатель говорил, что там лишь убил свое время, а в памяти сохранились только розги. Однако корпус он окончил довольно успешно, и в 1819 году в звании мичмана был отправлен на Черноморский флот.

После увольнения с флота в 1825 году Даль поступил в Дерптский университет, на факультет медицины. Во время Русско-турецкой войны Даля призвали в армию. В армии он активно пополнял свою тетрадь живого языка, которую начал еще во время службы на Черноморском флоте.

После окончания войны Даль в составе своего полка был отправлен для подавления восстания в Польшу. За руководство строительством переправы через Вислу даль был награжден императором Николаем I Владимирским крестом с бантом.

В 1832 году был опубликован сборник под названием «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». А. С. Пушкин отметил талант автора сказок и посоветовал, в каком направлении писать.

В. И. Даль был популярным глазным хирургом в Петербурге, кроме того, стал известен как писатель. Однако несмотря на это он решает сменить род занятий, и в 1833 году переезжает в Оренбург, где служит чиновником особых поручений. В этот же период Даль сопровождает А. С. Пушкина в путешествии по Южному Уралу. Материалы, которые были собраны Далем и Пушкиным, впоследствии вошли в «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачева».

Спустя три года Даль встретился с Пушкиным в последний раз, когда пришел к раненому поэтому. Записки Даля о последних часах жизни А. С. Пушкина подробны и по-медицински точны.

В период службы в Оренбурге Даль постоянно ездил по области, где проживало много наций – татары, казахи, черемисы, башкиры, калмыки и т.д. Он записывал сказки, поговорки и пословицы этих народов, описывал их традиции и обычаи. Владимир Иванович организовал кружок наподобие научного сообщества. Кроме того, он организовал в Оренбурге музей, который стал одним из первых провинциальных музеев в России.

Во время Хивинского похода в 1839-1840 гг. Даль собирал этнографические сведения о Средней Азии, занимался лечением раненых. Даль интересовался гомеопатией, и за свои статье в 1838 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 1845 году Даль служил чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел. В этот период Даль стал одним из основателей Русского географического общества.

В 1849 году Даль решает переехать в Нижний Новгород, где по долгу службы ежедневно общается с государственными крестьянами. Общение с носителями живого народного языка, за которым Даль охотился всю жизнь, способствовало пополнению словаря.

Даль считал, что невозможно выучить русский язык, сидя на одном месте, особенно в Петербурге. Он отмечал, что писателям необходимо время от времени жить в губерниях и прислушиваться к народу.