«По щучьему веленью» краткое содержание

Были у мужика три сына; два умных, а третий, Емеля, — дурак и лентяй. После смерти отца, каждый из братьев получил «сто рублев». Старшие братья едут торговать, оставив Емелю дома с невестками и пообещав купить ему красные сапоги, шубу и кафтан.

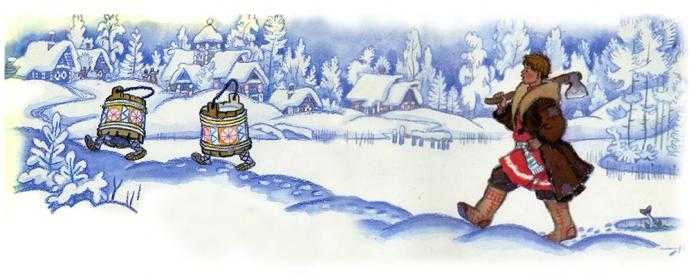

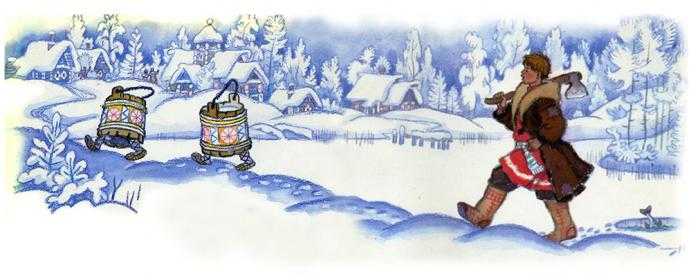

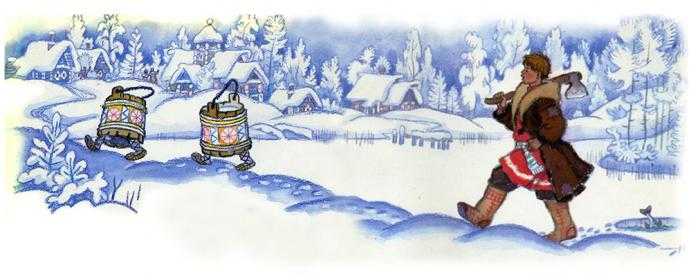

Зимою, в сильный мороз, невестки посылают Емелю за водой. Он неохотно идёт к проруби, наполняет ведро… И ловит в проруби щуку. Щука обещает исполнить любое Емелино желание, если он отпустит ее. Ему достаточно будет сказать волшебные слова: «По щучьему велению, по моему хотению». Емеля отпускает щуку. И желает, чтобы ведра с водой сами домой шли. Желание Емели сбывается

Спустя некоторое время невестки просят Емелю нарубить дров. Емеля приказывает топору рубить дрова, а дровам идти в избу и ложиться в печь. Невестки в изумлении, так как и это желание сбылось.

Тогда невестки посылают Емелю в лес за дровами. Лошадей он не запрягает, сани сами едут со двора. Проезжая через город, Емеля давит множество народу. В лесу топор рубит дрова и дубинку для Емели.

На обратном пути в городе Емелю пытаются поймать и намять ему бока. А Емеля приказывает своей дубинке избить всех обидчиков и благополучно возвращается домой.

Король, услышав обо всем этом, посылает к Емеле своего воеводу. Тот хочет везти дурака к королю, но Емеляотказыается.

Вернулся воевода к царю с пустыми руками. Разозлился тогда Царь и сказал, что если воевода вернется без Емели, то лишиться головы. Второй раз отправился воевода за Дураком, стал его добрыми да ласковыми речами уговаривать. Обещая Емеле лакомства и обновы, он уговаривает его явиться к королю. Тогда дурак велит своей печи самой ехать в город.

В королевском дворце Емеля видит принцессу и желает чтобы она в него влюбилась.

Емеля уезжает от короля, а королевна просит отца, чтобы он выдал ее замуж за Емелю. Король приказывает офицеру доставить Емелю во дворец. Офицер поит Емелю допьяна, а потом связывает, кладёт в кибитку и везёт во дворец. Король велит сделать большую бочку, посадить туда свою дочь и дурака, бочку засмолить и пустить в море.

В бочке дурак просыпается. Королевская дочь рассказывает ему о том, что произошло, и просит, чтобы он вызволил их из бочки. Дурак произносит волшебные слова, и море выкидывает бочку на берег. Она рассыпается.

Емеля и принцесса оказываются на прекрасном острове. По Емелиному хотению появляется огромный дворец и хрустальный мост до королевского дворца. А сам Емеля становится умным и красивым.

Емеля приглашает короля к себе в гости. Тот приезжает, пирует с Емелей, но не узнает его. Когда Емеля рассказывает ему все, что случилось, король радуется и соглашается выдать за него замуж принцессу.

Король возвращается домой, а Емеля с принцессой живут в своём дворце.

Чему учит сказка «По щучьему велению»?

В первую очередь, сказка учит нас доброте. Что если сделать хоть и маленькое доброе дело, то тебе отплатят за него тем же самым добром. Если бы Емеля не отпустил щуку, то ничего не получил бы взамен.

Главный смысл сказки «По щучьему велению» состоит в том, что счастье человека зависит от него самого. Если не знаешь, что хочешь, то ничего и не будет. Емеля, представленный нам вначале как лентяй и дурачок, женился на принцессе и стал жить с ней в замке.

Сказка Емеля-дурак

В некоторой было деревне: жил мужик, и у него было три сына, два было умных, а третий дурак, которого звали Емельяном. И как жил их отец долгое время, то и пришел в глубокую старость, призвал к себе сыновьев и говорил им: «Любезные дети! Я чувствую, что вам со мною недолго жить; оставляю вам дом и скотину, которые вы разделите на части ровно; также оставляю вам денег на каждого по сту рублев». После того вскоре отец их умер, и дети, похороня его честно, жили благополучно. Потом вздумали Емельяновы братья ехать в город торговать на те триста рублев, которые им отказаны были их отцом, и говорили они дураку Емельяну: «Послушай, дурак, мы поедем в город, возьмем с собой и твои сто рублев, а когда выторгуем, то барыш пополам, и купим тебе красный кафтан, красную шапку и красные сапоги. А ты останься дома; ежели что тебя заставят сделать наши жены, а твои невестки (ибо они были женаты), то ты сделай». Дурак, желая получить обещанные красный кафтан, красную шапку и красные сапоги, отвечал братьям, что он будет делать все, что его заставят. После того братья его поехали в город, а дурак остался дома и жил с своими невестками.

Потом спустя несколько времени в один день, когда было зимнее время и был жестокий мороз, тогда говорили ему невестки, чтоб он сходил за водою. Но дурак, лежа на печи, сказал: «Да, а вы-то что?» Невестки закричали на него: «Как, дурак, мы-то что? Ведь ты видишь, какой мороз, что и мужчине в пору идти!» Но он говорил: «Я ленюсь!» Невестки опять на него закричали: «Как, ты ленишься? Ведь ты захочешь же есть, а когда не будет воды, то сварить ничего нельзя». Притом сказали: «Добро ж, мы скажем своим мужьям, когда они приедут, что хотя и купят они красный кафтан и все, но чтоб тебе ничего не давали», – что слыша дурак и желая получить красный кафтан и шапку принужден был идтить, слез с печи и начал обуваться и одеваться. И как совсем оделся, взял с собою ведра и топор, пошел на реку, ибо их деревня была подле самой реки, и как пришел на реку, то и начал прорубать прорубь, и прорубил чрезвычайно большую. Потом почерпнул в ведра воды и поставил их на льду, а сам стоял подле проруби и смотрел в воду.

В то самое время увидел дурак, что плавала в той проруби пребольшая щука; а Емеля, сколько ни был глуп, однако ж пожелал ту щуку поймать, и для того стал он понемножку подходить; подошел к ней близко, ухватил вдруг ее рукою, вытащил из воды и, положив за пазуху, хотел идти домой. Но щука говорила ему: «Что ты, дурак! На что ты меня поймал?» – «Как на что? – говорил он. – Я тебя отнесу домой и велю невесткам сварить». – «Нет, дурак, не носи ты меня домой; отпусти ты меня опять в воду; я тебя за то сделаю человеком богатым». Но дурак ей не верил и хотел идти домой. Щука, видя, что дурак ее не отпускает, говорила: «Слушай, дурак, пусти ж ты меня в воду; я тебе сделаю то: чего ты ни пожелаешь, то все по твоему желанию исполнится». Дурак, слыша сие, весьма обрадовался, ибо он был чрезвычайно ленив, и думал сам себе: «Когда щука сделает так, что чего я ни пожелаю – все будет готово, то я уже работать ничего не буду!» Говорил он щуке: «Я тебя отпущу, только ты сделай то, что обещаешь!» – на что отвечала щука: «Ты прежде пусти меня в воду, а я обещание свое исполню». Но дурак говорил ей, чтоб она прежде свое обещание исполнила, а потом он ее отпустит. Щука, видя, что он не хочет ее пускать в воду, говорила: «Ежели ты желаешь, чтоб я тебе сказала, как сделать, чего ни пожелаешь, то надобно, чтобы ты теперь же сказал, чего хочешь». Дурак говорил ей: «Я хочу, чтоб мои ведра с водою сами пошли на гору (ибо деревня та была на горе) и чтоб вода не расплескалась». Щука тотчас ему говорила: «Ничего, не расплещется! Только помни слова, которые я стану сказывать; вот в чем те слова состоят: по щучьему веленью, а по моему прошенью ступайте, ведра, сами на гору!» Дурак после ее говорил: «По щучьему веленью, а по моему прошенью ступайте, ведра, сами на гору!» – и тотчас ведра и с коромыслом пошли сами на гору. Емеля, видя сие, весьма удивился; потом говорил щуке: «Все ли так будет?» На что щука отвечала, что «все то будет, чего только пожелаешь; не забудь только те слова, которые я тебе сказывала». После того пустил он щуку в воду, а сам пошел за ведрами. Соседи его, видя то, удивлялись и говорили меж собою: «Что это дурак делает? Ведра с водою идут сами, а он идет за ними». Но Емеля, не говоря ничего с ними, пришел домой; ведра взошли в избу и стали на лавку, а дурак влез на печь.

Почему дурак?

Нередко приходится слышать мнения, что образ Емели-дурачка – это собирательный образ русского человека, для которого якобы характерны лень и надежда на «авось». Но в чём тогда полезность и нравоучительность сказки? Предположу, что на самом деле сказка совсем о другом.

Младший сын в семье Емельян назван дураком. В каком смысле дураком? Чаще всего под этим словом подразумевают глупца, не умеющего разумно действовать по логике складывающихся обстоятельств, или, другими словами, человека не имеющего житейского разума. Можно встретить мнение, что согласно словарю Даля дураками также называли юродивых. Но в данном случае о сходстве Емели-дурачка с юродивыми ради Христа говорить не приходится, т. к. наш герой не обладает теми качествами, которые есть у юродивых. Уместно напомнить, что на Руси так называли людей, добровольно отказавшихся от ума, что считалось высоким духовным подвигом (подробнее о юродстве можно прочитать в книге И. Ковалевского «Юродство о Христе и Христа ради»). Емеля от ума не отказывался, поэтому нельзя о нём говорить как о юродивом. Ярким примером юродства является жизнь Василия Блаженного (подробнее можно почитать тут), Михаила Клопского, Иоанна Устюжского.

Об отсутствии у Емели практичного ума свидетельствует и тот факт, что старшие братья поехали торговать, а его оставили не только как помощника своим жёнам, но, скорее всего, потому, что торговля – это такое дело, которое не допускает простоты и отсутствия хваткости. Тем более, вспомним, что братья, получив в наследство «триста рублёв», поехали в город «торговать барыш», т. е. они разумно посчитали, что деньги нужно приумножить. Ну а доверять такое дело дураку, конечно же, нельзя. Емеле же они пообещали за его часть денег, которую они взяли с собой, привезти красный кафтан. Поэтому прозвище Емеля «заслужил» за свою простоту и неумение распоряжаться деньгами (отсутствие житейского ума). Синонимом значения слова дурак, которое применимо к Емеле, я бы назвал слово простак.

Вот что по этому поводу пишет собиратель русских сказок А. Афанасьев:

По щучьему веленью (Емеля) Сказка с картинками

ил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий – дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет.

Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать его:- Сходи, Емеля, за водой.А он им с печки:- Неохота…- Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.- Ну, ладно.Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку.Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку.

Изловчился и ухватил щуку в руку:- Вот уха будет сладка!Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:- Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.А Емеля смеется:- На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка.Щука взмолилась опять:- Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что ни пожелаешь.- Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу.Щука его спрашивает:- Емеля, Емеля, скажи – чего ты сейчас хочешь?- Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не расплескалась…Щука ему говорит:- Запомни мои слова: когда что тебе захочется – скажи только:По щучьему веленью,По моему хотенью.Емеля и говорит:- По щучьему веленью,По моему хотенью -ступайте, ведра, сами домой…

Только сказал – ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами.

Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается… Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь.Прошло много ли, мало ли времени – невестки говорят ему:- Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил.- Неохота…- Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит:- По щучьему веленью,По моему хотенью -поди, топор, наколи дров, а дрова – сами в избу ступайте и в печь кладитесь…Топор выскочил из-под лавки – и на двор, и давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут.Много ли, мало ли времени прошло – невестки опять говорят:- Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес, наруби.А он им с печки:- Да вы-то на что?- Как мы на что?.. Разве наше дело в лес за дровами ездить?

— Мне неохота…- Ну, не будет тебе подарков.Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся. Взял веревку и топор, вышел на двор и сел в сани:- Бабы, отворяйте ворота!Невестки ему говорят:- Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?- Не надо мне лошади.Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку:- По щучьему веленью,По моему хотенью -ступайте, сани, в лес…

Сани сами поехали в ворота, да так быстро – на лошади не догнать.А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял, подавил. Народ кричит «Держи его! Лови его!» А он знай сани погоняет.

Приехал в лес:- По щучьему веленью,По моему хотенью -топор, наруби дровишек посуше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь…Топор начал рубить, колоть сухие дерева, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку – такую, чтобы насилу поднять. Сел на воз:- По щучьему веленью,По моему хотенью -поезжайте, сани, домой…Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют.Видит он, что плохо дело, и потихоньку:- По щучьему веленью,По моему хотенью -ну-ка, дубинка, обломай им бока…Дубинка выскочила – и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь.Долго ли, коротко ли – услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера: его найти и привезти во дворец.Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает:- Ты – дурак Емеля?А он с печки:- А тебе на что?- Одевайся скорее, я повезу тебя к царю.- А мне неохота…Рассердился офицер и ударил его по щеке.А Емеля говорит потихоньку:- По щучьему веленью,По моему хотенью -дубинка, обломай ему бока…

Дубинка выскочила – и давай колотить офицера, насилу он ноги унес.Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:- Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму.Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.- Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да красный кафтан посулят, – тогда он все сделает, что ни попросишь.Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:- Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю.- Мне и тут тепло…- Емеля, Емеля, у царя будут хорошо кормить-поить, – пожалуйста, поедем.- А мне неохота…- Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги.

Сказки с картинками

+263

“По щучьему велению” (русская сказка): анализ

Эта история чем-то напоминает мечту славянских народов с помощью волшебных сил получить все желаемое, не сильно при этом напрягаясь.

В то же время поймать щуку Емеля сумел только самостоятельно, когда таки принялся делать хоть что-то и на совесть.

Законченный лодырь на глазах у читателей эволюционирует до трудолюбивого, порядочного человека. Получив достаточную мотивацию в виде любви к принцессе, он забывает о желании оставаться лентяем, жить только в свое удовольствие и принимается за дело.

Если щука и не производит на него большого впечатления, он изначально принимает ее как должное, то первый отказ девушки пробуждает в нем чувства.

В тот момент, когда Емеля на печке начинает давить прохожих, по мнению многих исследователей сказки, у парня проявляются царские черты

После этого инцидента даже монарх обратил на него свое внимание

Возможно, что наши предки, которые создали сказку, видели в последнем внешнем преображении Емели и внутренние изменения к лучшему.

Когда он стал красивее, то сумел простить и понять царя, сделался добрее и внимательнее к другим. Люди с видимыми отличительными знаками на лице обычно считались плохими или даже знакомыми с нечистой силой.

Пока Емеля выглядел как обычный, не слишком приятный парень, он и не мог стать царем. С обретением внутренней красоты все сразу же изменилось.

Традиционные русские сказки всегда заканчивались обнадеживающе. Скорее всего, крестьяне того времени именно так представляли себе самый счастливый день.

Что произошло на Земле после 21.12.2012 года?

« Ваша планета, как и вся Солнечная система, прошла через мощный луч-импульс, исходящий из «чёрной дыры» в центре Галактики. Создателем Вселенной предусмотрен квантовый переход Вашей цивилизации на следующий четвертый уровень развития (из двенадцати). Вы — голограмма, отражение матрицы единого Высшего сознания. У Вас произойдут изменения на клеточном уровне, изменится объём знаний, материя тела изменит свою структуру. На новом уровне развития вашей цивилизации будут последовательно разблокированы световые ДНК, содержащие коды (знания) Вселенной, заложенные в геном человека при его создании Высшими цивилизациями. В настоящее время они заблокированы и считаются учёными как «спящие» или «мусорные».

На новых уровнях развития (от четвертого до двенадцатого) человечество сможет получить возможность материализации своих мыслей, выбирать себе оболочку (тело) для жизни, материализовать себя в любой точке пространства. Такого эксперимента со световыми кодами ДНК для цивилизаций третьего уровня развития в нашей Вселенной у Создателя ещё не было. Этот эксперимент является единственным и уникальным в Галактике».

«Царь приехал к нему в гости, ест, пьет и не надивится: — Кто же ты такой, добрый молодец? – А помнишь дурачка Емелю. Я – тот самый Емеля. Царь сильно испугался, стал прощения просить: — Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня! Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье — царевне и стал править царством». Старое мнение рано или поздно вынуждено принять новые достижения. Весь накопленный при жизни в физическом мире опыт отдается Духу Святому: «на все воля Твоя, но не моя», — «бери мое царство». Это есть момент возврата в Эдем.

Марья – царевна, я полагаю, здесь выражение женской энергии в виде приятия нового, как в мужчине, так и в женщине. Открытиям предшествуют устремления – мечты – это выражение мужской энергии в человеке (и в мужчине и в женщине).

«Как Бог не может не творить, иначе б Он Любовью не был, так не могу не говорить

о крыльях, что уносят в Небо. Так не могу не быть гонцом к тому, кто в хаосе сомнений

забыл, что призванный Отцом, не может спать в прохладе тени. Я в вере растворю твой страх,

в надежду обращу бессилье, чтоб Матерь Мира на руках Любовью оживила крылья».

В настоящее время – в 21 веке – ученые своим открытиями подтвердили то, что мистики всех времен и народов передавали без доказательств.

Вот таким мне видится смысл этой волшебной сказочки, а у вас какое мнение?

Использована информация с сайтов Верхосвет «Матерь Мира», Живой этики «Эпоха Матери Мира», книги Д Уилкока «Исследование Поля Источника», дневниковых записей Н.Тесла – тема «эфир», подлинная таблица элементов Д.И.Менделеева, О.Асауляк ,сборник духовной поэзии.

Почему дурак?

Нередко приходится слышать мнения, что образ Емели-дурачка – это собирательный образ русского человека, для которого якобы характерны лень и надежда на «авось». Но в чём тогда полезность и нравоучительность сказки? Предположу, что на самом деле сказка совсем о другом.

Младший сын в семье Емельян назван дураком. В каком смысле дураком? Чаще всего под этим словом подразумевают глупца, не умеющего разумно действовать по логике складывающихся обстоятельств, или, другими словами, человека не имеющего житейского разума. Можно встретить мнение, что согласно словарю Даля дураками также называли юродивых. Но в данном случае о сходстве Емели-дурачка с юродивыми ради Христа говорить не приходится, т. к. наш герой не обладает теми качествами, которые есть у юродивых. Уместно напомнить, что на Руси так называли людей, добровольно отказавшихся от ума, что считалось высоким духовным подвигом (подробнее о юродстве можно прочитать в книге И. Ковалевского «Юродство о Христе и Христа ради»). Емеля от ума не отказывался, поэтому нельзя о нём говорить как о юродивом. Ярким примером юродства является жизнь Василия Блаженного (подробнее можно почитать тут), Михаила Клопского, Иоанна Устюжского.

Об отсутствии у Емели практичного ума свидетельствует и тот факт, что старшие братья поехали торговать, а его оставили не только как помощника своим жёнам, но, скорее всего, потому, что торговля – это такое дело, которое не допускает простоты и отсутствия хваткости. Тем более, вспомним, что братья, получив в наследство «триста рублёв», поехали в город «торговать барыш», т. е. они разумно посчитали, что деньги нужно приумножить. Ну а доверять такое дело дураку, конечно же, нельзя. Емеле же они пообещали за его часть денег, которую они взяли с собой, привезти красный кафтан. Поэтому прозвище Емеля «заслужил» за свою простоту и неумение распоряжаться деньгами (отсутствие житейского ума). Синонимом значения слова дурак, которое применимо к Емеле, я бы назвал слово простак.

Вот что по этому поводу пишет собиратель русских сказок А. Афанасьев:

Бо’льшая часть народных сказок, следуя обычному эпическому приему, начинается тем, что у отца было три сына: два – умные, а третий – дурень . Старшие братья называются умными в том значении, какое придается этому слову на базаре житейской суеты, где всякий думает только о своих личных интересах, а младший – глупым в смысле отсутствия в нем этой практической мудрости: он простодушен, незлоблив, сострадателен к чужим бедствиям до забвения собственной безопасности и всяких выгод. Согласно с этим слова хитрый и злой в областных говорах значит: ловкий, искусный, умный, острый. Народная сказка, однако, всегда на стороне нравственной правды, и по ее твердому убеждению выигрыш постоянно должен оставаться за простодушием, незлобием и сострадательностию меньшого брата. Очевидно, что эпическая поэзия истинно разумным признает одно добро, а зло хотя и слывет таковым между людьми, но вводит своих поклонников в безвыходные ошибки и нередко подвергает их неизбежной гибели: следовательно, оно-то и есть истинно неразумное.

Сказка в поп-культуре

Когда историю впервые напечатали большим тиражом и ее смогли прочитать многие, она тут же стала популярной.

Сказка «Емеля и щука» даже стала основой для одноименного фильма. Детскую кинокартину сняли в 1938 году. За режиссуру отвечал знаменитый на то время Александр Роу. Отдельные элементы сценария были взяты из пьесы Елизаветы Тараховской «Емеля и щука». Сказка в ее интерпретации была адаптирована к современным реалиям, но мораль осталась той же.

Режиссер Иванов-Вано снял мультфильм по тому же вымыслу в 1957 году. А еще раз пьесу Тараховской взяли в 1970, на новую экранизацию Владимира Пекаря.

Третий мультфильм создал Валерий Фомин, уже в 1984 году.

Сказка «Емеля и щука» была увековечена на марках ГДР в 1973 году. Каждый из шести штемпелей изображает один из сюжетов были.

Популярными стали и сами упоминания Емели. Главный герой сказания начал ассоциироваться с ленивым человеком, стремящимся получить богатство, ничего не делая при этом.

«Емеля и щука» — сказка, автор которой не известен, никак не пожелал себя увековечить и остаться в пямяти потомков, не стремившийся к славе, богатству, известности. Тем не менее его образ как нельзя лучше демонстрирует, каким должен быть хороший человек.

Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий – дурачок Емеля. Братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет.

Братья уезжают на ярмарку, а невестки посылают Емелю за водой. Добиться этого от лентяя удается, только пригрозив, что “гостинцев тебе не привезут”.

Емеля идет к проруби и, изловчившись, вылавливает щуку. Щука просит его “человечьим голосом”. “Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь”. Емеля отпускать щуку не хочет, предполагая, что лучшее употребление щуки – сварить из

Нее уху. Однако щуке удается уговорить дурачка, продемонстрировав ему свои возможности – отправив ведра домой самоходом. Расставаясь, щука сообщает Емеле волшебную фразу: “По щучьему веленью, по моему хотенью”, с помощью которой он может выполнять все свои желания.

С помощью этого заклинания Емеля колет дрова, едет в лес на санях без лошади, передавив по дороге кучу народу, рубит деревья в лесу и расправляется на обратном пути с людьми, хотевшими наказать его за “помятых” и “подавленных” пешеходов.

Царь, услышав о Емелиных проделках, посылает к нему офицера – “его найти и привезти во дворец”.

Емеля расправляется и с офицером: “дубинка выскочила – и давай колотить офицера, насилу он ноги унес”.

“Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу”. Хитрый вельможа уговорил Емелю приехать к царю, посулив ему угощение во дворце и подарки: “царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги”. Прямо на печи Емеля отправляется в царский дворец.

Царь устраивает разбор ДТП: “Что-то, Емеля, на тебя много жалоб! Ты много народу подавил”. На что Емеля находит убедительный аргумент: “А зачем они под сани лезли”. После чего уезжает из дворца домой, мимоходом, с помощью волшебной фразы, влюбив в себя царскую дочку.

Марья-царевна требует от отца, чтобы он выдал ее замуж за Емелю. Царь опять посылает за Емелей вельможу. Напоив Емелю в стельку, вельможа привозит его во дворец. По приказу царя Емелю вместе с Марьей-царевной засунули в бочку, засмолили и бросили в море.

Проснувшись, Емеля заставляет ветры выкатить бочку на песок. Марья-царевна просит как-нибудь решить жилищный вопрос – “построить какую ни на есть избушку”. Емеле лениво. Но потом он все-таки создает “каменный дворец с золотой крышей” и приличествующий ему ландшафт: “кругом – зеленый сад: цветы цветут и птицы поют”.

Царь, поехавший на охоту, натыкается на дворец Емели. Емеля приглашает его внутрь и приглашает на пир. Царь, не узнав Емелю в новом облике, пытается выяснить, кто он такой. “Я – тот самый Емеля. Захочу – все твое царство пожгу и разорю” – отвечает хозяин.

Испуганный до смерти царь отдает ему дочку и царство.

Сочинения по темам:

- В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Однажды царь позвал…

- В одном селе живет крестьянин. У него три сына: старший — Данило — умный, средний — Гаврило — «и так,…

- Не сияет на небе солнце красное. то за трапезой сидит во златом венце грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят…

«По щучьему веленью» краткое содержание напомнит о чем сказка «По щучьему веленью» и чему учит эта сказка.

Сказка По щучьему веленью

Поделиться в соц. сетях

русская народная сказка

Сказка «По щучьему велению» рассказывает о том, как у старика было три сына, двое умных, а третий дурачок Емеля. Емеля целый день лежал на печи и ничего не делал. Как-то раз, старшие братья уехали на ярмарку, а невестки послали Емелю за водой. Емеля пошел за водой к проруби, и так у него получилось, что словил щуку. Щука попросила отпустить её, сказала, что она ему еще пригодится. Емеля согласился и отпустил. Расставаясь, щука сообщает Емеле волшебную фразу: «По щучьему веленью, по моему хотенью», с помощью которой он может выполнять все свои желания.

С помощью этого заклинания Емеля и дрова колет и в лес едет на санях без лошади. Об этом услышал царь и приказал офицеру привезти ему Емелю. Но Емеля и с офицером справился с помощью заклинания. Потом царь послал за Емелей вельможу. И вельможа уговорил Емелю приехать к царю, пообещав ему во дворце подарки и угощение. И прямо на печи Емеля отправился во дворец. Во дворце Емеля с помощью волшебной фразы влюбил в себя царскую дочь, и они уехали. Но потом царь снова посылает вельможу за Емелей. Напоив Емелю, вельможа привозит его во дворец. По приказу царя Емелю вместе с Марьей-царевной засунули в бочку, засмолили и бросили в море. Когда Емеля очнулся, то заставил ветры выкатить бочку на берег. Емеля создал красивый дворец и по требованию царевны стал добрым молодцем и красавцем.

Однажды царь на охоте наткнулся на этот дворец. Емеля пригласил царя внутрь. Царь его не узнал, но Емеля рассказал ему кто он такой. И пригрозил царю всё его царство разорить. Царь испугался, стал прощения просить и предложил Емеле жениться на его дочери и взять его царство, только не губить его. Емеля женился на Марье-царевне и стал править царством.

Главный смысл этой сказки, что счастье зависит от самого человека. Емеля хоть и был ленивым, но зато был добр и внимателен. Он пожалел щуку и отпустил. За это был вознагражден. Сказка учит, что на добро нужно отвечать добром.

Сказка По щучьему веленью читать:

Жил-был старик. У его было три сына: двое умных, третий — дурачок Емеля.

Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет.

Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать его:

— Сходи, Емеля, за водой.

— Неохота… — Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. — Ну, ладно.

Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку.

Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку:

— Вот уха будет сладка!

Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:

Емеля-простак

Простак в некотором значении обозначает бесхитростность и простодушность. Все действия Емели довольны просты, хотя некоторые из них чудноваты. Все что он делает, как правило, сопровождается коротким комментарием Емели, которым он объясняет свои мотивы. На простодушность и прямоту героя указывает и тот факт, что поймав волшебную щуку, он не пожелал себе дворцов и богатств, а продолжил жить так, как будто и не стал, по сути, всемогущим в житейском плане. Неслучайно именно благодаря простоте и добродушию Емеля получил такую награду от щуки, благодаря, если можно так выразиться, везению. Если бы щуку поймал один из старших братьев, то он наверняка пожелал всего того, что желает обычный человек ищущий земных удовольств, которые бы выразились в деньгах, славе, власти. Примером можно вспомнить желания старухи из «Сказки о золотой рыбке» А.С. Пушкина.

Вот здесь я бы отметил первый и важный урок: простота и бесхитростность – это важные качества человека, которые не являются недостатком или признаком слабости.

Был ли Емеля ленив?

На протяжении всей сказки Емеля обличает свою лень, отвечая на любую просьбу словами: «я ленюсь». Однако жены братьев разоблачают лень дурака:

Таким образом, «лень» Емели своеобразна: все чего у него просят, он исполняет, но только после третьей просьбы. Что может скрываться за таким способом оказания помощи другим? Емеля, можно сказать, проверяет нужность и необходимость нужду просящего

Если просьба никчёмная или несерьёзная вряд ли человек будет настаивать три раза, поэтому Емеля испытывает всякого просящего на важность просьбы

Но зачем тогда Емеля заставил ведра идти домой самим, а печку ехать? С одной стороны, может показаться, что это логичные желания для ленивого человека, каким хочет казаться Емеля. Но с другой стороны, эти «чудеса» являются демонстрацией и пробой новоприобретенной силы Емели. В этих желаниях проявляется простота и емелиного ума.

Второй урок сказки – отзывчивость на помощь близким. Но не всякую помощь, а нужную, ведь просить может и плохой человек и просить может о дурном. Во всяком деле, даже в помощи близким необходимо здравомыслие, а кроме того, нужно чувствовать своё сердце.

Был ли Емеля ленив?

На протяжении всей сказки Емеля обличает свою лень, отвечая на любую просьбу словами: «я ленюсь». Однако жены братьев разоблачают лень дурака:

— Милостивый государь наш, дурак любит — ежели станешь просить неотступно о чём, он откажет раз и другой, а в третий уже не откажет и сделает; не любит он того, кто с ним грубо поступает.

Таким образом, «лень» Емели своеобразна: все чего у него просят, он исполняет, но только после третьей просьбы. Что может скрываться за таким способом оказания помощи другим? Емеля, можно сказать, проверяет нужность и необходимость нужду просящего

Если просьба никчёмная или несерьёзная вряд ли человек будет настаивать три раза, поэтому Емеля испытывает всякого просящего на важность просьбы

Но зачем тогда Емеля заставил ведра идти домой самим, а печку ехать? С одной стороны, может показаться, что это логичные желания для ленивого человека, каким хочет казаться Емеля. Но с другой стороны, эти «чудеса» являются демонстрацией и пробой новоприобретенной силы Емели. В этих желаниях проявляется простота и емелиного ума.

Второй урок сказки – отзывчивость на помощь близким. Но не всякую помощь, а нужную, ведь просить может и плохой человек и просить может о дурном. Во всяком деле, даже в помощи близким необходимо здравомыслие, а кроме того, нужно чувствовать своё сердце.

Воля Емели

Имея такой щедрый дар от щуки, тем не менее Емеля пользуется им, только исполняя чужую волю: и ведра он несёт по просьбе жён братьев и едет во дворец по просьбе царя, и дворец строит по просьбе невесты. Правда, ему пришлось защищать себя, когда заставил дубинушку колотить охранников. Последнее желание о даровании ему красоты и ума, связано с внешними обстоятельствами. Вот как об этом сказано:

Ещё одной необычной просьбой является желание того, чтобы царская дочь в него влюбилась. Очередное немыслимое желание! Но и тут Емеля действовал скорее по простоте душевной: он её увидел, восхитился красотой и пожелал чтобы та в него влюбилась, но это он пожелал как бы «между прочим», так как тут же повелел печке немедленно ехать домой.

Выполняя просьбы других персонажей Емеля, может быть и сам того не желая, достиг земного благополучия при этом царь предлагал ему всё царство (олицетворение безграничной власти), на что Емеля ответил отказом, показав своё спокойное отношение к этой страсти.

По сути, Емеля не живёт своим бессильным разумом, а полагается на волю Божью, за что получает награду.

Третьим уроком сказки можно назвать указание на то, что жить нужно по простоте душевной, не загадывая далеко вперёд и не планируя будущее. Как говорили раньше: «где просто, там ангелов со ста». Русские люди жили по Закону Божьему, поэтому для объяснения нравственных понятий русской народной сказки логично привести цитаты из Библии:

Сказка в поп-культуре

Когда историю впервые напечатали большим тиражом и ее смогли прочитать многие, она тут же стала популярной.

Сказка «Емеля и щука» даже стала основой для одноименного фильма. Детскую кинокартину сняли в 1938 году. За режиссуру отвечал знаменитый на то время Александр Роу. Отдельные элементы сценария были взяты из пьесы Елизаветы Тараховской «Емеля и щука». Сказка в ее интерпретации была адаптирована к современным реалиям, но мораль осталась той же.

Режиссер Иванов-Вано снял мультфильм по тому же вымыслу в 1957 году. А еще раз пьесу Тараховской взяли в 1970, на новую экранизацию Владимира Пекаря.

Третий мультфильм создал Валерий Фомин, уже в 1984 году.

Сказка «Емеля и щука» была увековечена на марках ГДР в 1973 году. Каждый из шести штемпелей изображает один из сюжетов были.

Популярными стали и сами упоминания Емели. Главный герой сказания начал ассоциироваться с ленивым человеком, стремящимся получить богатство, ничего не делая при этом.

«Емеля и щука» — сказка, автор которой не известен, никак не пожелал себя увековечить и остаться в пямяти потомков, не стремившийся к славе, богатству, известности. Тем не менее его образ как нельзя лучше демонстрирует, каким должен быть хороший человек.

![По моему хотению, или «принцип дурака». знаем ли мы свои любимые сказки? [скрытый смысл, зашифрованный сказочниками. читаем между строк, фрагмент]](http://novella56.ru/wp-content/uploads/3/1/1/311e9d8aaac9e706def09e972b2aec89.jpeg)