Сюжеты, связанные с медведем

К числу самых распространенных сюжетов, связанных с медведем, относится сказка про девочку, которая оказалась в медвежьей берлоге, но сумела перехитрить зверя, заставив его отнести себя домой («Маша и медведь»). Второй известный сюжет – «Медведь – липовая нога». Медведь по многим признакам может интерпретироваться как древний тотемный зверь славян. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наши предки еще в глубокой древности остерегались называть медведя его подлинным именем, прибегая к иносказанию: «мёд ведающий». Настоящее имя этого зверя, вероятно, сродни германскому «бэр», отсюда и берлога – «логово бэра». Сюжет о девочке, оказавшейся в берлоге, может рассматриваться, как отголоски древнейших жертвоприношений хозяину леса.

История о старике и старухе лишена счастливого финала — это одна из самых страшных русских сказок, которыми темными ночами пугали друг друга наши славянские предки. Старик караулил огород и исхитрился отрубить медведю, который повадился воровать репу, лапу, которую принес домой. Старуха стала лапу зверя варить в котле. А медведь сделал себе лапу из липового пенька и пошел к дому стариков. Он поет жуткую песню про старуху, которая «на его коже сидит, его шерсть прядет, его мясо варит». Старик бросается закрыть дверь, но поздно — медведь на пороге! Фольклористы усматривают здесь мотив оскорбления тотемного животного и наказания за подобное святотатство. Тотемизм, жертвоприношения – все это переносит нас во времена первобытнообщинные.

«Семь Симеонов» — карьера на Западе?

В 1987 году Овечкины поехали на гастроли в Японию. Семейные музыкальные группы были в то время популярны во всем мире, и братьям предложили не возвращаться в СССР, строить карьеру на Западе. Они отказались — дома оставались мать и сестры, но мысль о том, что возможна и другая жизнь, видимо, их не оставила.

Первым высказал идею о том, чтобы покинуть СССР, третий по старшинству брат Олег — ему к этому времени исполнился 21 год. Мать поддержала идею, совместно выработали план: захватить самолёт. 8 марта 1988 года семья летела рейсом Иркутск-Ленинград с посадкой в Кургане на очередной фестиваль — на этот день и был назначен теракт.

Надо сказать, что попытки угона самолётов в СССР предпринимались почти каждый год. Первый удачный угон совершили отец и сын Бразинскасы в 1970 году: самолёт, летевший рейсом Батуми-Сухуми, в итоге сел в Турции (во время нападения была убита стюардесса). После этого на борту всегда находился милиционер, а кабина пилотов стала закрываться укреплённой дверью.

Семейный ансамбль «Семь Симеонов». (pinterest.ru)

В 1973 году произошла катастрофа в воздухе над Читой. Один из пассажиров пронёс на борт бомбу и потребовал от экипажа взять курс на Китай. В салоне был милиционер, который выстрелил в террориста, но тот успел взорвать бомбу. Погиб 81 человек. В июле того же года была создана Служба авиационной безопасности, но всё равно досмотр перед полётами был недостаточно строгим.

Овечкины смогли пронести с собой оружие: у них было два обреза и самодельные бомбы. Спрятать арсенал они решили в футляре контрабаса, а чтобы он не влез в рентгеноскоп аэропорта, увеличили его размеры. Сотрудница аэропорта ограничилась поверхностным осмотром: Овечкиных в Иркутске хорошо знали, гордились ими, никому и в голову не могло прийти, что в контрабасе может быть что-то опасное.

Толкование сказки «Каша из топора»

Каша символ синтеза. Возвращение солдата символизирует завершение человеком определенного эволюционного цикла, итог которого символически выражен кашей. Последний дом, в котором живет старуха, так же символизирует завершение. Если мы хотим подвести итог своего эволюционного цикла, и осознать духовный опыт накопленный в нем, мы должны приступать к делу и начинать его с того, что попадется под руки. Не следует ждать, когда весь опыт будет извлечен из подсознания. Он никогда не будет извлечен, если не появится мотив для его извлечения.

Старуха, символ подсознательного ума, не достанет, ни крупы, ни масла, если ее не заинтересовать кашей. Но заинтересуется она и начнет сотрудничать в процессе приготовления каши, когда начнется процесс приготовления каши.

Мой духовный опыт постепенно извлекается из подсознания для оформления в настоящую книгу толкования сказок, которая аналогична каше. В написании книги принимает участие сознание и подсознание, подобно тому как в приготовлении каши участвуют солдат и старуха. Почему топор, а не швабра? Для того, чтобы приготовить кашу необходимо разжечь огонь. Для огня нужны дрова. Дрова рубятся топором. Топор самый вкусный ингредиент в каше. Если топор участвует в приготовлении каши, значит дрова рубить больше не нужно.

Ход НОД

Оргмомент

Трудно представить даже на миг

Как бы мы с вами жили без книг?

В мире много сказок

Грустных и смешных,

И прожить на свете

Нам нельзя без них.

— Назовите свою любимую сказку.

— Рассмотрите обложки к сказкам. («Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов «Цветик-семицветик»).

— Что у них общего? (число 7, это сказка)

— Чем различаются? (авторские и народные)

— На какие 2 группы можно разделить все сказки? (авторские и народные)

— Сегодня мы продолжим знакомство с русскими народными сказками.

— На какие три группы по содержанию делятся сказки? (На волшебные, бытовые, сказки о животных)

— Какие сказки относятся к бытовым? Волшебным?

— К какой группе вы отнесете сказку «Волк и семеро козлят»? — Почему?

— К какой группе вы отнесете сказку «Семь Симеонов»?

— Что мы должны сделать, чтобы ответить на этот вопрос? (прочитать сказку)

Словарная работа

— Прежде, чем прочитаем сказку, давайте разберем слова и выражения, которые нам встретятся

— Как вы понимаете слова:

Воевода – в Древней Руси начальник войска

Ремесло – профессия, занятие

Берестяной рожок – дудочка из бересты

— Как вы понимаете выражения:

С глаз долой — выгнать

Не сводить глаз – любоваться, пристально смотреть

Ломать голову – думать над чем — то

Повесить голову – расстроиться, огорчиться, унывать

— Подберите синонимы

Доброта – добродушие, сердечность, гуманность, человечность

Преданность – верность, покорность, повиновение, любовь

Прогнозирование содержания

Как чудесно, что опять сказка начинается

А вам хочется узнать, что в ней ожидается?

-Давайте попробуем по ключевым словам предположить содержание сказки (первой части сказки)

Братья работники царь дальний путь корабль Елена Прекрасная

-Сегодня мы познакомимся с первой частью сказки. Давайте ее прочитаем и определим, верно ли предположили ее содержание

— Послушаем первую часть сказки. После чтения, постарайтесь определить: к какому виду относится сказка (волшебная, бытовая или о животных)

чтение сказки

Физминутка

Братья в сказке были обучены разному ремеслу. А знаете ли вы профессии?

Игра «Мы не скажем, а покажем» (профессии братьев)

Водитель, космонавт, художник, повар, дворник

Проверка восприятия прочитанного.

— Какое настроение вызвала сказка?

— Когда было особенно интересно?

— Назовите главных героев сказки. — Какому ремеслу был обучен каждый из них?

— Почему царь решил прогнать младшего брата?

— Почему не прогнал? — Почему воевода затаил обиду на младшего из братьев?

— Как свое умение показали два старших брата?

— Какое задание получили братья от царя?

— Для чего царь отправил воеводу с ними?

— Хотел воевода ехать с братьями?

— Найдите в сказке пословицу, которую можно отнести к поведению воеводы

— К какому виду сказок она относится (волшебная? Докажите.

— На чем отправились братья в дальний путь? (на корабле)

— А теперь постарайтесь сами придумать вопросы по содержанию сказки (Одни составляют вопросы – другие отвечают)

Кто? (отправил братьев)

Где? (царь увидел Симеонов)

Когда? (воевода затаил обиду на братьев)

Кого? (отправили с братьями за Еленой прекрасной)

Что? (построил Семен — мореход)

Как.? (царь узнал о мастерстве братьев)

Почему? (воевода затаил обиду)

Итог

— Назовите произведение, с которым мы познакомились.

— Какое задание для вас было трудным? Интересным?

Террорист в глазах человека

И во время суда, и теперь, четверть века спустя, осуждение россиянами угона определяется их отношением к Советскому Союзу. За рубежом к Овечкиным относились с симпатией, пониманием. В СМИ во многих странах был озвучен вопрос: «что же это за страна такая Советский Союз, что успешные музыканты угоняют самолёты, чтобы вырваться оттуда?».

Ольга Овечкина на суде и после приговора

Многие обвиняют власти за то, что рисковали сотнями жизней, неправильно освобождали заложников. Специальные технические подразделения чрезвычайных ситуаций справились бы без жертв среди гражданского населения. Братья утверждали, что их мать не знала ничего до посадки в самолёт, но до этого все важные решения принимались сообща с Нинель.

В течение двух лет после угона была демонтирована Берлинская стена, менее чем через четыре года распался Советский Союз, советским людям стало возможным путешествовать в любое место в мире. Но даже те члены семьи, которые пережили 8 марта 1988 года, ничего хорошего так и не увидели. Ольга, ей было 28 в тот момент, была убита пьяным бойфрендом. Игорь (ему было 17) отсидел в тюрьме, стал наркоманом и был убит. Ульяна (ей было 10 лет) стала алкоголичкой, пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув под автомобиль, но выжила с тяжёлой формой инвалидности. Старшая дочь Людмила вышла замуж и ушла из семьи задолго до угона, до сих пор живёт под Иркутском. Сергей, маленький мальчик, игравший на банджо, играл потом в ресторанах, потерял контакт с остальными выжившими из семьи. Михаила разыскали в Испании, был тромбонистом, женился, переехал в Петербург, затем его пригласили в Барселону. Там он перенёс инсульт, стал инвалидом и сейчас живёт с парализованным лицом. На инструменте играть он уже не может. Он говорит, что не может объяснить, почему они сделали это, но если бы было возможно, вернулся бы в свой родной город и начал бы жизнь заново.

Читательский дневник по русской народной сказке «Семь Симеонов»

Название: «Семь Симеонов».

Число страниц: 11.

Жанр произведения: волшебная сказка.

Главные герои: семь братьев, Царь, Царевна.

Характеристика главных героев:

Братья Симеоны — храбрые и трудолюбивые парни.

Владели разным мастерством и угодили царю.

Царь — справедливый правитель.

Хотел жениться на прекрасной царевне и братцы ему помогли.

Царевна — любила зверей и поддалась на хитрость.

Краткое содержание сказки «Семь Симеонов»

Жили были семь братьев, семь мастеров на все руки.

Взял царь их к себе и попросил добыть ему невесту.

Симеоны высмотрели, где невеста живёт, построили корабль и отплыли из города.

В другом городе младший брат взял кота, и пошёл фокусы показывать.

Царевна заинтересовалась животным, а Симеон заманил её на корабль.

Братья украли царевну, но за ними погнались на другом корабле.

А братья нырнули вместе с кораблём и спрятались под водой.

Они благополучно доставили пленницу царю, и тот женился.

Основная мысль сказки «Семь Симеонов»

Главная мысль сказки в том, что нужно быть дружными и едиными, и тогда всех ждёт успех.

Основная идея сказки в том, что любое мастерство почётно.

Чему учит сказка

Сказка учит нас быть добрыми, дружными, действовать сообща ради достижения цели.

Также произведение учит нас быть ловкими и хитрыми.

Краткий отзыв о сказке «Семь Симеонов» для читательского дневника

Прочитав эту сказку, я подумала о том, что в жизни может пригодиться любое умение.

Даже мастерство вора может оказаться полезным.

Ведь именно вор украл царевну, а его братья помогли доставить её царю.

Это интересная и волшебная сказка.

В ней говорится о том, как семь братьев выполнили приказ царя и привезли к нему невесту.

Мне понравились мастеровые братья, кроме последнего.

Потому что воров я всё-таки не уважаю.

Я всем советую прочитать эту сказку и помнить о том, что общение с незнакомцами может обернуться бедой.

Пословицы к сказке

- Дружба и братство — большое богатство.

- Талант рождает заботы.

- Сколько голов, столько умов.

- Красна птица перьем, а человек — уменьем.

- Умение и храбрость приносят радость.

Словарь неизвестных слов

- Барщина — принудительный труд крестьян.

- Неведомых — неизвестных.

- Маковка — верхушка столба.

- Овин — строение для сушки сена.

- Клячонка — старая лошадь.

Ещё читательские дневники по русским народным сказкам:

- Сборник «Русские народные сказки» Афанасьева

- «Финист-ясный сокол»

- «Марья Моревна»

- «Бой на Калиновом мосту»

- «Баба-Яга»

- «Царевна-Несмеяна»

- «Волшебное кольцо»

- «Медное, серебряное и золотое царства»

- «Никита-Кожемяка»

- «Крошечка-Хаврошечка»

- «Летучий корабль»

- «Каша из топора»

- «Сивка-Бурка»

Библиотека русских народных сказок пополняется.

(русская народная сказка)

В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов — все молодец молодца лучше, а такие лентяи, неработицы — во всем свете поискать! Ничего не делали. Отец мучился, мучился с ними и повез к царю: привозит туда, сдает всех в царскую службу. Царь поблагодарил его за таких молодцов и спросил, что они умеют делать.

У самих спросите, ваше царско величество! Царь наперво созвал большого Семена, спросил:

— Чего ты умеешь делать?

— Воровать, ваше царско величество.

— Ладно; мне такой человек на время надобен.

Созвал второго:

— А ты чего?

— Я умею ковать всяки дороги вещи.

— Мне и такой человек надобен.

Созвал третьего Семена, спрашиват:

— А ты чего умеешь делать?

— Я умею стрелять на лету птицу, ваше царско величество. — Ладно!

Спрашиват четвертого:

— А ты чего?

— Если стрелец подстрелит птицу, я вместо собаки сплаваю за ней и притащу.

— Ладно! — говорит царь.- А ты чему мастер? — спросил пятого.

— Я буду смотреть с высокого места во все царства и стану сказывать, где чего делатся.

— Хорошо, хорошо!

Спросил шестого:

— Я знаю делать корабли; только тяп-ляп, у меня и будет корабь.

— Хорошо, а ты чего знашь? — спросил седьмого.

— Я умею лечить людей.

— Ладно! Царь отпустил их. Живут долго уж; царь и вздумал попытать одного Семена:

— Ну-ка, Семен, узнай, где чего делатся?

Семен забился куда-то наверх, посмотрел по сторонам и рассказал: Тут вот то-то делатся, там — то-то.

После сличили с газетами — точно так!

Прошло опять много время; царь вздумал жениться на одной царевне: как ее достать? Не знат, некого послать! И вспомнил семь Семенов, созвал их, дал службу: достать эту царевну; дал им сколько-то солдатства.

Семены скоро собрались, все мастера — тяп да ляп, и сделали корабь, сели и поплыли.

Подплывают под то царство, где была невеста-царевна; один посмотрел с высокого шеста, сказал, что царевна теперь одна — украсть можно; другой сковал какие-то самые дорогие вещи, и пошли с вором продавать: только дошли, вор тотчас и украл царевну. Отсекли якоря, поплыли.

Царевна видит, что ее везут, обернулась белой лебедью и полетела с корабля.

Стрелец не оробел, схватил ружье, стрел ил и попал ей в левое крыло; вместо собаки кинулся другой Семен, схватил лебедь на море, и принес на корабь. Лебедь обернулась опять царевной, только лева рука у нее была подстрелена. Лекарь у них свой, тотчас руку у царевны вылечил.

Приехали к своему царству здоровы, благополучны, выстрелили из пушки. Царь услышал, и забыл уж про Семенов,- думат: что за корабь пришел там?

— Поди-ка,- говорит,- сбегайте, узнайте там.

Кто-то сбегал ли, съездил ли; сколь скоро доложили царю о семи Семенах вместе с царской невестой,- он обрадовался Семеновым трудам, приказал встретить их с честью, с пушечной пальбой, с барабанным боем.

Только царевна не пошла за царя взамуж: он был уж стар. Он ее и спросил, за кого она хочет выйти? Царевна говорит:

— За того, кто меня воровал! — А вор Сенька был бравый детина, царевне приглянулся.

Царь, не говоря больше ни слова, приказал их обвенчать; потом сам захотел на спокой, Семена поставил на свое место, а братовей его сделал всех большими боярами.

Анализ сказки

Несмотря на такую жанровую разновидность, как бытовая сказка, произведение имеет и свои особенности, о которых коротко все-таки следует сказать. Прежде всего, язык сочинения близок к разговорному языку народа. Выражения в нём яркие, красочные и обязательно образные. Композиция сказки так построена, что основное повествование — это диалог, из которого как раз практически всё и узнаёт читатель.

В произведении используется просторечная лексика, которая позволяет читателю включить своё воображение и перенестись во времени. Например, часто употребляются следующие просторечные слова:

Красочность и живость сказочному тексту придают и многочисленные эпитеты, например, «добрая каша» и «добрый человек». Устаревшие слова и выражения помогают осознать происходящее, проникнуться духом того времени. Часто в тексте употребляется и восклицательная интонация:

Читатель, когда берёт книгу в руки, обращает внимание на название сказки, так как уже само оно является парадоксальным. Такое своеобразие в названии привлекает, завораживает и вызывает любопытство

Сказка, которая построена на лучших фольклорных традициях, не только имеет познавательные и воспитательные функции, но и знакомит читателя с устоями и бытом народной Руси.

Братья Овечкины вызывают Лондон

После промежуточной посадки в Кургане самолёт, на борту которого были Овечкины, взял курс на Ленинград. В этот момент командир Куприянов получил записку: «Следовать в Англию (Лондон). Не снижаться. Иначе самолёт взорвём. Вы находитесь под нашим контролем». Овечкины начали претворять план в жизнь.

Переговоры с террористами вёл бортинженер Иннокентий Ступаков, главной задачей которого было убедить Овечкиных, что самолёт должен сесть на дозаправку (топлива и правда оставалось примерно на полтора часа). Братья согласились, но сказали, что посадка должна быть за границей: не в Ленинграде и не в Таллине. С земли была получена команда увести самолёт на военный аэродром Вещево в районе Выборга. Бортпроводница Тамара Жаркая убедила Овечкиных, что посадка будет в финском городе Котка. К тому моменту руководство на земле приняло решение, что в случае пересечения границы самолёт будет уничтожен.

Экипаж самолёта, захваченного Овечкиными. (pinterest.ru)

В Вещево стянули силы для штурма. Для «заправки» самолёта подъехала цистерна, на которой, естественно, была надпись «Огнеопасно» (по другим свидетельствам, Овечкины просто увидели, что к авиасудну подходят вооружённые люди). Поняв, что это не Финляндия, Дмитрий Овечкин убил Тамару Жаркую. Братья пытались проникнуть в кабину пилота, но не смогли вскрыть укреплённую дверь. А сотрудники милиции в этот момент готовили штурм, через кабину проникли в салон, часть штурмующих шли через багажный отсек и атаковали снизу. Поняв, что положение безнадёжно, Овечкины начали стрелять, милиционеры тоже. Братья взорвали в салоне бомбу, планируя подорвать и себя, но никто не пострадал. Зато начался пожар, в котором задохнулись три человека.

Пассажиры смогли открыть аварийный выход и стали выпрыгивать с большой высоты, многие получили травмы. Группа захвата с ними не церемонилась. «Окружившие самолёт военные начинали требовать от некоторых пассажиров, чтобы они ложились на землю, и сковывали им руки. Один военный, опознать которого я не смогу, выстрелил в спину лежащему на полосе мужчине. Особенно хочу отметить, что военные вели себя очень грубо с пассажирами, даже когда все были эвакуированы», — говорила потом одна из стюардесс.

В одном из интервью Олег Балашов, полковник Группы, А КГБ СССР (больше известна как Группа «Альфа») сказал, что его подразделение было направлено на место происшествия, но, когда они прибыли, самолёт горел, уже были погибшие. По мнению Балашова, руководители МВД хотели провести операцию самостоятельно, однако не обладали для этого достаточным опытом. Жертв могло бы быть меньше.

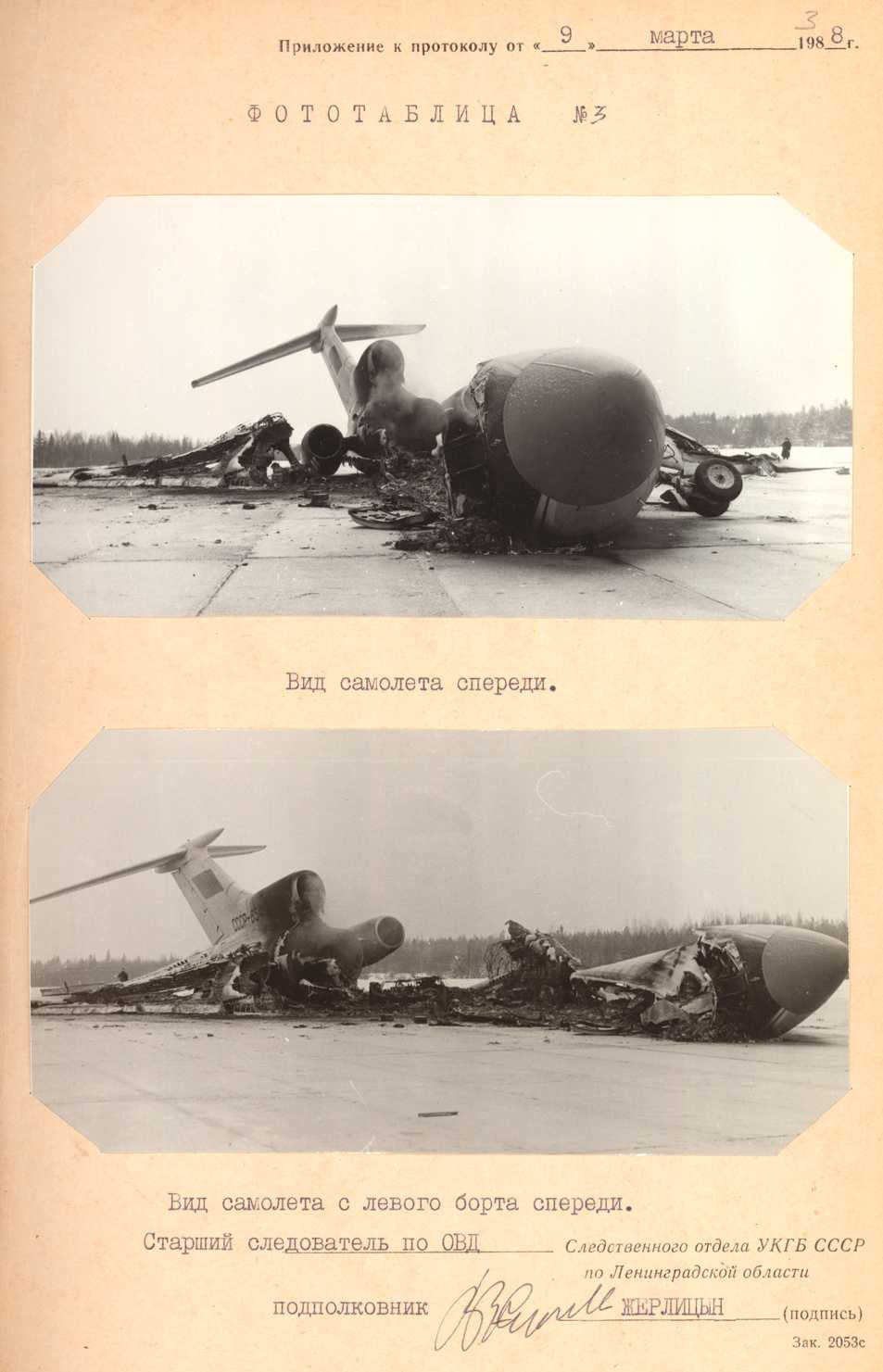

Сгоревший самолёт. (pinterest.ru)

Василий Овечкин (самый старший брат, 26 лет) сказал сестре Ольге, чтобы она вывела из самолета младших — Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея, последнему на тот момент было всего 9 лет. Мать, понимая, что у них нет никаких шансов, приказала Василию застрелить братьев и себя. Погибли Дмитрий, Александр, Олег, Василий и Нинель Сергеевна. Семнадцатилетний Игорь успел спрятаться в кухне самолёта.

Всего в этом теракте было 9 погибших (пять Овечкиных, убитая ими бортпроводница и три пассажира), ранения и травмы получили 19 человек, в том числе два милиционера. Самолёт сгорел практически полностью, в целом ущерб оценили в 1,3 млн рублей.

Царевна, на корабль

Царевна спросилась у батюшки-царя и вечерком с прислужницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых.

Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а самое пожаловать на корабль:

— Там много зверей разных и красивых; какой тебе полюбится, тот и твой! А всех одарить, кому что полюбится, — и нянек, и прислужниц — не можем. Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть дива дивные, зверей чудных.

Как взошла — корабль и отплыл, и пошел гулять по синему морю.

Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывая свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню.

Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть м реет далече — плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит — не плывет! Вот уж близко!

Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко — вот-вот догонит! — нырнули и с царевной и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись наверх тогда, как близко стало до родной земли. А царская погоня плавала три дня, три ночи; ничего не нашла, с тем и возвратилась.

Морозко и Баба-яга

Эти персонажи пришли в русский фольклор едва ли не из первобытных времен. Специалисты усматривают в Бабе-яге признаки древней богини, в которой соединились черты хозяйки царства мертвых и повелительницы зверей. У нее костяная нога. У многих индоевропейских народов такая хромоногость является признаком принадлежности одновременно и к этому миру, и к потустороннему царству. Для образа Бабы-яги характерен дуализм – она может быть и злой ведьмой, и доброй помощницей, что также является отражением древнейших представлений о духах природы.

Визит к колдунье юного героя (девочки-падчерицы, Иванушки и т. п.) фольклористы интерпретируют как отголоски древнейшего обряда инициации, перехода из детского состояния во взрослое. Баба-яга сажает героя на лопату и грозит отправить его в печь, чтобы потом съесть. Согласно представлениям многих народов инициация это смерть ребенка, который должен переродиться во взрослого. Сюжет про Морозко фольклористы, в том числе С. Агранович, интерпретируют, как «ледяной» вариант «огненной» смерти подростка в печи. Отец по очереди отвозит своих дочерей в зимний лес и оставляет там на всю ночь без огня. Задача девушки — стойко перенести испытание холодом и выжить в лесу. Та, которой это удается, получает приданое, то есть возможность выйти замуж, став взрослой. Другая, которая оказывается не такой стойкой, приданного не получает. В наиболее архаичном варианте сказки злая сестра гибнет в лесу.

История создания

Сказка была создана ещё в глубокой древности. Такие произведения устного народного творчества раньше называли «байками», так как в народе говорили, что их следует «баять», то есть рассказывать. И лишь только после семнадцатого века появилось слово «сказка», которое тут же применили и к лучшему творению народного творчества, поэтому точную дату создания этого произведения установить невозможно.

Известно, что по своему сюжету оно очень похоже на восточнославянскую народную сказку. Она отражает сущность русской жизни, поэтому её можно отнести к социально-бытовым. Сюжет в таких рассказах настолько реалистичен, что при чтении может сложиться впечатление, что это происходит или происходило, или читатель сам лично наблюдал такую картину.

Когда же школьники пытаются сделать подробное описание сюжета или написать сочинение по этой сказке, они удивляются, что ничего волшебного, магического или чудесного в ней не происходит. Но чтение в классе или дома даже в кратком содержании обычно приносит детям лишь только позитивные эмоции, учит смекалке и находчивости в любой ситуации.

В настоящее время существует огромное количество вариантов этой сказки. Несмотря на то что сохраняется основной сюжет, тема и идея, у каждого народа свой вариант сказки, но вывод из каждой можно сделать одинаковый. У русского народа уже сейчас есть 10 вариантов этой сказки, у украинцев и у белорусов — по 2 варианта.

Семь Симеонов

Жил-был старик со старухой. Пришёл час: мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов.Вот они растут да растут, все один в одного и лицом и статью, и каждое утро выходят пахать землю все семеро.Случилось так, что тою стороной ехал царь; видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине — так много народу! — а ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшего узнать, что за люди такие пашут, какого роду и звания, барские или царские, дворовые ли какие, или наёмные?Приходит к ним конюший, спрашивает:— Что вы за люди такие есть, какого роду и звания?Отвечают ему:— А мы такие люди, мать родила нас семь Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину.Воротился конюший и рассказал царю всё, как слышал. Удивляется царь.— Такого чуда не слыхивал я! — говорит он и тут же посылает сказать семи Симеонам, что он ждёт их к себе в терем на услуги и посылки.Собрались все семеро и приходят в царские палаты, становятся в ряд.— Ну, — говорит царь, — отвечайте: к какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете?Выходит старший.— Я, — говорит, — могу сковать железный столб сажон в двадцать вышиною.— А я, — говорит второй, — могу уставить его в землю.— А я, — говорит третий, — могу взлезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко всё, что по белому свету творится.— А я, — говорит четвёртый, — могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.— А я, — говорит пятый, — могу торговать разными товарами по чужим землям.— А я, — говорит шестой, — могу с кораблём, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водою и вынырнуть где надо.— А я — вор, — говорит седьмой, — могу добыть, что приглянется иль полюбится. — Такого ремесла я не терплю в своём царстве-государстве, — ответил сердито царь последнему Симеону, — и даю тебе три дни сроку выбираться из моей земли куда тебе любо; а всем другим шестерым Симеонам приказываю остаться здесь.Пригорюнился седьмой Симеон: не знает, как ему быть и что делать.А царю была по сердцу красавица царевна, что живёт за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, мол, пригодится и, может быть, сумеет привезти чудную царевну, и стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться.Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод и весь народ, приказывает семи Симеонам показать своё уменье.Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в двадцать сажон вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю, но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упёр столб в землю.Затем Симеон третий взлез на этот столб, сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету; и видит синие моря, на них, как пятна, мреют корабли, видит сёла, города, народа тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды и вдруг заприметил: у окна в далёком тереме сидит красавица царевна, румяна, белолица и тонкокожа: видно, как мозги переливаются по косточкам. — Видишь? — кричит ему царь.— Вижу.— Слезай же поскорее вниз и доставай царевну, как там знаешь, чтоб была мне во что бы ни стало!Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром, и все вместе поплыли морем доставать царевну по-за сизыми горами, по-за синими морями. Едут, едут между небом и землёй, пристают к неведомому острову у пристани.

Страницы: 1

Сказка «По щучьему веленью»

Что мы знаем из сказки: Молодой человек по имени Емеля сидел на печи и ничего не делал. В один из дней, пойдя на реку за водой, он выловил щуку. Щука попросила Емелю её отпустить, а взамен согласилась исполнить несколько желаний. После недолгих раздумий Емеля попросил у щуки царевну и дворец, что и получил в итоге, а также стал красавцем.

Скрытый смысл: Печь символизирует собой пространство сознания, в котором герой сказки находился большую часть времени, и из которого выбираться очень не хотел, т.к. всё время созерцал сам себя. Однако человек не может находиться в гармонии, если его внутренний мир никак не связан с внешним.

«Познакомившись» с щукой, Емеля осознал свои истинные желания и обрёл намерение, которое выражается в словах: «По щучьему велению, по моему хотению». Щука же, в свою очередь, представляет собой природу-мать, по отношению к которой Емеля и проявил внимательность. И уже затем природа дала ему возможности для реализации своего намерения и самосознания.

Фраза: «По щучьему велению, по моему хотению» означает единство двух граней бытия – Духа человека и его Души. Щуку также можно трактовать как «Щура», т.е. пращура – родоначальника всего и человеческого духа. Река, из которой Емеля решил набрать воду, является неким энергоинформационным каналом, в который можно проникнуть, только выйдя из привычных рамок и отказавшись от сковывающих убеждений. В конечном счёте, Емеля, посредством освобождения своего духа, достиг недоступных человеку в обычном состоянии сознания возможностей и стал властелином своей судьбы. Кроме того, становление Емели прекрасным принцем – это проявление внутренней красоты на внешнем плане.