Русский человек

Что русскому здорово, то немцу смерть. Русский ни мечом, ни калачом не шутит. Русский человек хлеб-соль водит. Русский терпелив до зачина. Русский человек добро помнит. Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. Русский человек любит авось. Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут. Русский солдат не знает преград. Русский боец – всем образец. Русская кость тепло любит. Русские медленно запрягают, но потом быстро едут. Русский в поле не робеет. Если по-русски скроен, и один в поле воин. Русский в словах горд, в делах твёрд. Русский до конца стоек. Русский задора ждёт. Русский с горя пьёт и с радости. Русский с мечом не шутит. Русский человек без родни не живёт. Русский человек задним умом крепок. Русский человек хлеб-соль водит. Русский народ не боится креста, а боится песта. Русский немцу задал перцу. Фашист с шумом идет, русский сметкой берет. Француз боек, да русский стоек. Крепка рука у советского моряка. Для советского солдата граница свята. Русским языком тебе говорю! Русы волосы – сто рублей, буйна голова – тысяча, а всему молодцу и цены нет. Русского человека баня парит и правит.

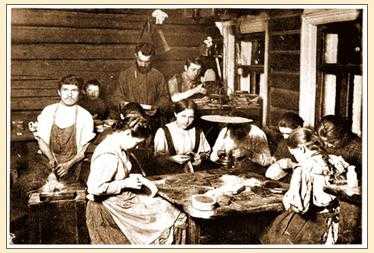

Терпение и труд

Черты характера: трудолюбие, терпение, выносливость, нетерпимость к долгой и размеренной работе.

Пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Кто рано встает, тому бог подает. Глаза боятся, а руки делают. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Хочешь есть калачи — не сиди на печи. Русский медленно запрягает, но быстро едет.

Одни иностранцы считают русских чрезвычайно трудолюбивыми, другие — ленивыми. Кто же прав? И те и другие. Потому что одна из самых удивительных черт славян — противоречивость. Откуда она взялась, мы еще поговорим, а сначала о хорошем — любви к труду.

Наши предки были земледельцами, поэтому полностью зависели от урожая. А тот, в свою очередь, — от климата. Так что почти все черты русского характера происходят от одного корня — суровой природы, которая господствует на подавляющей территории Центральной России. Сложный для аграриев климат диктовал крайне ограниченный срок для полевых работ и крайнюю напряженность труда.

Так называемый беспашенный период равнялся семи месяцам, тогда как на большей части Западной Европы их было всего два — на поле не работали только в декабре и январе. «На протяжении многих веков русский крестьянин имел для земледельческих работ (с учетом запрета работ по воскресным дням) примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос уходило около 30 дней. В итоге однотягловый крестьянин (то есть имеющий семью из четырех человек) имел для пашенных работ около 100 рабочих дней», — пишет в своей книге «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» историк Леонид Милов. А ведь крестьянин должен был ухаживать еще и за помещичьим наделом!

И даже при упорном труде не было гарантии, что пшеница и овес уродятся. В течение короткого лета русский человек должен был работать не зная сна и покоя — его выносливость всегда поражала иностранцев, которые привыкли к более размеренной работе. Наши соотечественники, основательно потрудившись, расслаблялись: одни занимались ремеслами, другие уходили в запой.

Русский человек

Что русскому здорово, то немцу смерть.

Русский ни мечом, ни калачом не шутит.

Русский человек хлеб-соль водит.

Русский терпелив до зачина.

Русский человек добро помнит.

Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь.

Русский человек любит авось.

Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут.

Русский солдат не знает преград.

Русский боец – всем образец.

Русская кость тепло любит.

Русские медленно запрягают, но потом быстро едут.

Русский в поле не робеет.

Если по-русски скроен, и один в поле воин.

Русский в словах горд, в делах твёрд.

Русский до конца стоек.

Русский задора ждёт.

Русский с горя пьёт и с радости.

Русский с мечом не шутит.

Русский человек без родни не живёт.

Русский человек задним умом крепок.

Русский человек хлеб-соль водит.

Русский народ не боится креста, а боится песта.

Русский немцу задал перцу.

Фашист с шумом идет, русский сметкой берет.

Француз боек, да русский стоек.

Крепка рука у советского моряка.

Для советского солдата граница свята.

Русским языком тебе говорю!

Русы волосы – сто рублей, буйна голова – тысяча, а всему молодцу и цены нет.

Русского человека баня парит и правит.

Пословицы и поговорки о молчании

В добрый час молвить, в худой

промолчать.

Всякая сорока от своего языка гинет.

Говорить беда, а молчать другая.

Говорить, так договаривать; а не

договаривать, так и не говорить.

Горе молчать не будет.

Доброе молчание – чем не ответ?

Доброе молчанье лучше худого ворчанья.

Замолчал, как воды в рот набрал.

И за молчанье гостинцы дают.

Играть в молчанки.

Крепкое молчанье ни в чем не ответ.

Кто бы и знал, коли б не сам сказал.

Лишнее слово в досаду (во грех, в

стыд) вводит.

Молча легче.

Молча отмолчишься, как в саду

отсидишься.

Молчание – знак согласия.

Молчанкой никого не обидишь.

Молчан-собака не слуга во дворе.

Молчать, так и дело не скончать.

Молчок – сто рублей.

На что перевирать, лучше смолчать.

Не бойся собаки брехливой, а бойся

молчаливой.

Не стыдно молчать, коли нечего

сказать.

Он спроста не говорит: растопырит

слово, что вилы, да и молчит.

Сказано – серебро, не сказано –

золото.

Сошлись кой о чем помолчать.

Твой намек мне невдомек.

Тихое молчанье никому не ответ.

Ты, язычок, смалчивай: за тебя я бедку

плачивал.

Умей сказать, умей и смолчать!

Чья бы ни рычала, да твоя-то бы

молчала.

Пословицы и поговорки о высших силах. Пословицы и поговорки о силе

- Сила по силе — осилишь, а сила не под силу — осядешь.

- Через силу и конь не скачет.

- У сильного всегда бессильный виноват (И. Крылов).

- Сильная рука — сама владыка.

- Кто кого согнет, тот того и бьет.

- Сила солому ломит.

- Не ладно скроен, да крепко сшит.

- Силен, как бык, а смирен, как корова.

- Истинно могуч тот, кто побеждает самого себя.

- В поле две воли — чья сильнее.

- Не под силу воз, так и гужи пополам.

- Знает сила правду, да не хочет сказывать.

- Задор силы не спрашивает.

- Силою не все возьмешь.

- Сила есть — ума не надо.

- Большие да сильные люди самые смирные.

- На силу найдется большая сила.

- Силой Бог не обидел — долю сам добывай.

- Сильный брюхом — слабый духом.

- Камни ворочать сила нужна, деньгами ворочать — голова.

- Дюжого толпой бьют.

- Сила да ум — счастье.

- Сила молчит — слабость кричит.

- Один на семерых пойдет.

- Кто за правое дело дерется, у того и сила двойная берется.

- Чтобы врага бить, надо силы крепить.

- Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается.

- Наша сила — врагам могила.

- Сила ломит и соломушку.

- Сила не в силе, а в правде.

- Сила разум ломит.

- Силен, как бык, а смирен, как корова.

- Силен медведь, да в болоте лежит.

- Силен медведь, да на его шкуре спят.

- Силой милому не быть.

- Сильному и мешок на плечи.

- Силен тот, который валит, но сильнее — который подымает.

- Крепок телом — богат и делом.

- Не везде сила, где умение, а где и терпение.

- Плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы.

- Сила без ума — обуза.

- Сильному работа впрок, а слабому дай срок.

Двуличие и обман

Не самые лучшие качества, присущие человеку. Но, к сожалению, и они имеют место. И вот ещё одна поговорка, её мы употребляем чаще любых остальных: «В тихом омуте черти водятся». Подобные пословицы о человеке предельно ясны и близки каждому. Ещё одна: «Видом — сокол. Голосом — ворона». Очень удачно подобраны сравнения. Ясное дело, что речь в данном случае идёт о том, что зачастую люди строят из себя тех, коими на самом деле не являются.

Пословицы о человеке — это настоящие произведения народного искусства. Потому что в краткую фразу, состоящую всего из нескольких слов, люди умудрялись вместить такой смысл, что заставляет задуматься и погрузиться в свои мысли. Некоторые пословицы о человеке становятся темами для диссертаций. В наше время, конечно, появляются и другие высказывания, новые, однако они не столь глубокомысленные, как те, что были раньше. И существовать они будут не так долго. Взять, к примеру, старое доброе «В чужом глазу соринку видит, а своём — и бревна не замечает». Вряд ли кто-то сможет вспомнить, сколько уже веков этой поговорке. И это, кстати, ещё одна поразительная особенность. Многие пословицы и поговорки о человеке были созданы сотни лет тому назад. Однако и по сей день они являются актуальными. Чего не скажешь о современных цитатах — вряд ли их можно «примерить» на давнишние эпохи.

Поговорки

Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека.

Без зазрения совести.

Бородка Минина, а совесть глиняна.

Больная совесть, что больной зуб.

Бывает и палач с совестью, и судья без совести.

Водой смывают всё, кроме совести.

В богатстве – сыто брюхо, голодна душа.

Богатый совесть не купит, а свою погубит.

Если на базаре высокие цены – торговец теряет совесть.

Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука.

Голос звенящий, а совесть — свинячья.

Добрая совесть не боится клеветы.

Добрая совесть злому ненавистна.

Если в верхах люди с совестью – низам живётся спокойно.

За совесть и за честь – хоть голову снесть!

Знает кошка, чьё мясо съела.

Заскорузлой совести не проймёшь.

Жнёт, где не сеял, берёт, где не клал.

К кафтану совесть не пришьёшь.

Лучше понести на гривну убытка, чем на алтын – два стыда.

Нечистая совесть спать не даёт.

Надо и совесть знать.

От человека утаишь, от совести не утаишь.

Платье черненько, да совесть беленька.

Про его совесть можно написать повесть.

Покоряйся совести, а овладей волей.

Подпись судейская, а совесть лакейская.

Перинка совести не замена.

Прислушаться к голосу совести.

Работать – так на совесть.

Рожа кривая, да совесть прямая.

Руки белые, а совесть чёрная.

С чистой совестью спокойно заснёшь.

Стыд – под каблук, а совесть – под подошву.

Совесть без зубов, а загрызёт.

Совесть в карман не положишь.

Совесть – половина веры, а может быть — и вся.

Совесть с молоточком: и постукивает, и послушивает.

Совесть – верный советчик.

Совесть дороже золота.

Сначала спроси у своей совести.

С его совестью жить хорошо, да умирать плохо.

С совестью не разминуться, она не сосед – не обойдёшь.

Соблазн велик – и совесть молчит.

Совесть – тысяча свидетелей.

Совесть проснулась.

Совесть заговорила.

У него ни на полушку совести нет.

У него совесть в рукавичках ходит.

У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится.

У кого совесть нечиста, у того и тень кочерги – виселица.

У него совести мешок: что хочешь клади.

У него совесть, что розвальни — садись да катись.

У него совесть ещё в прошлом году в бутылке задохнулась.

Угрызение совести сильнее кнута.

У него совесть, как голенище, а рыло — в пуху.

У него совесть – дырявое решето.

Чистая совесть не тонет.

Человек с нечистой совестью всего боится.

Как бы ни парадоксально это выглядело, на самом деле это очень хорошо, когда «кошки на душе скребутся». Значит, не всё потеряно – есть у человека совесть. И пословицы о совести будут только помогать росту нормального человека. Так же, как и пословицы о труде или поговорки про труд, к примеру. Мои дети уже взрослые, и со своей совестью они живут в ладу. А все остальное – дело наживное!

Русские не сдаются

Черты характера: жизнестойкость, богатая фантазия, смекалка, находчивость.

Пословицы: Голь на выдумки хитра. Хочешь жить — бейся насмерть. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Богатырь умрет — слава его останется. Знает весь свет — тверже русских нет.

Еще в XVIII веке историк и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов отмечал, что 20% крестьян «питаются мякинным хлебом, живя скорее как животные, а не как люди» (мякина — отброс, получающийся после молотьбы злаковых растений. — Прим. авт.). Любопытные факты приводит и Леонид Милов: «В 80-х годах XVIII века жители Олонецкой провинции во всех уездах, кроме Каргопольского, с марта или апреля практически постоянно до нового хлеба толкли в муку сосновую кору и, „прибавя несколько ржаной и ячменной муки“, пекли новые хлебы. В соседней Архангельской губернии толкли так называемый „березовый дуб“ и траву вакху, а когда мука совсем кончалась, делали колобки из толченой коры, перемешав ее с рыбою и молоком».

Спасали овощи: репа, редька, капуста. А вот картофель в конце XVIII столетия только-только входил в славянский рацион. Мясо и вовсе почти не ели — несмотря на обилие полей и лугов, давать достаточно сена в столь короткий период пашни попросту не могли

Сена хватало разве что на прокорм важной для пахоты лошади, а еще коровы-кормилицы, от которой получали прежде всего молоко, а не мясо. Так и жили

Но, как считает тот же Милов, бесконечные удары со стороны непогоды (а с ней и неурожая) и набеги захватчиков, как ни странно, закалили русский характер, который веками только и делал, что выживал.

Терпение и труд

Черты характера: трудолюбие, терпение, выносливость, нетерпимость к долгой и размеренной работе.

Пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Кто рано встает, тому бог подает. Глаза боятся, а руки делают. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Хочешь есть калачи — не сиди на печи. Русский медленно запрягает, но быстро едет.

Одни иностранцы считают русских чрезвычайно трудолюбивыми, другие — ленивыми. Кто же прав? И те и другие. Потому что одна из самых удивительных черт славян — противоречивость. Откуда она взялась, мы еще поговорим, а сначала о хорошем — любви к труду.

Наши предки были земледельцами, поэтому полностью зависели от урожая. А тот, в свою очередь, — от климата. Так что почти все черты русского характера происходят от одного корня — суровой природы, которая господствует на подавляющей территории Центральной России. Сложный для аграриев климат диктовал крайне ограниченный срок для полевых работ и крайнюю напряженность труда.

Так называемый беспашенный период равнялся семи месяцам, тогда как на большей части Западной Европы их было всего два — на поле не работали только в декабре и январе. «На протяжении многих веков русский крестьянин имел для земледельческих работ (с учетом запрета работ по воскресным дням) примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос уходило около 30 дней. В итоге однотягловый крестьянин (то есть имеющий семью из четырех человек) имел для пашенных работ около 100 рабочих дней», — пишет в своей книге «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» историк Леонид Милов. А ведь крестьянин должен был ухаживать еще и за помещичьим наделом!

И даже при упорном труде не было гарантии, что пшеница и овес уродятся. В течение короткого лета русский человек должен был работать не зная сна и покоя — его выносливость всегда поражала иностранцев, которые привыкли к более размеренной работе. Наши соотечественники, основательно потрудившись, расслаблялись: одни занимались ремеслами, другие уходили в запой.

Россия — щедрая душа

Черты характера: коллективизм, взаимопомощь, щедрость, простодушие, смирение, жертвенность.

Пословицы: Русский без родни не живет. Паршивая овца все стадо портит. Худо тому, кто не делает добра никому. Берись дружно — не будет грузно. В тесноте, да не в обиде. Изба детьми весела. Не ищи мудрости — ищи простоты. На простоте душевной стоит русская деревня. Жадность покою — лютый враг. Жадность — всякому горю начало.

Первобытно-общинный строй — период, через который прошло все человечество. Наши предки не могли отказаться от основы этого строя, общины, вплоть до начала XX века. Всему виной постоянная угроза голода, которая нависала над славянским народом из-за хронических неурожаев. Работать в одиночку и в одиночку же вкушать плоды этой работы было попросту невыгодно, а главное — небезопасно: если ты не поможешь соседу сегодня, он не поможет тебе завтра. Поэтому на Руси испокон веков крепко развита взаимовыручка. А вот западные ценности: индивидуализм, бережливость, ориентация на личную выгоду — наоборот, всегда считались пороком. Неудивительно, что впоследствии именно в России строительству коммунизма посвятили целых 74 года. Простодушие и жертвенность — отличная база для развития деспотичной власти. Именно так появилось крепостное право, которое в нашей стране, в отличие от Запада, имело очень долгую историю. При этом жестокость власти, как ни странно, только подпитывала и без того развитую жертвенность русского народа: веками он учился терпеть и прощать.