Читательский дневник по басне Ивана Крылова «Зеркало и Обезьяна»

Название произведения: «Зеркало и Обезьяна»

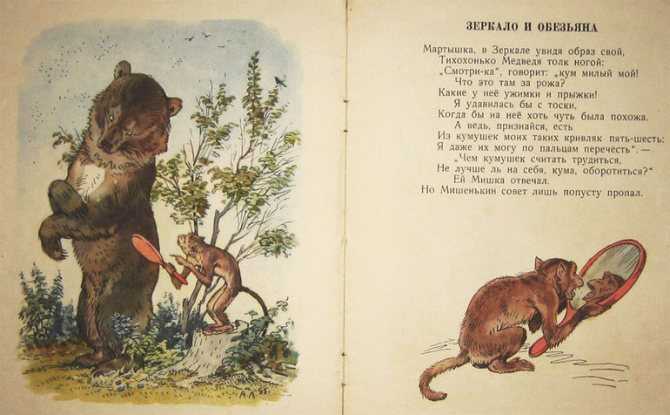

Главные герои: Мартышка, Медведь.

Характеристика главных героев:

Мартышка — невежда и задира.

Не видит собственные недостатки.

Медведь — умный и рассудительный.

Указал куме на ее ошибку.

Краткое содержание басни «Зеркало и Обезьяна» для читательского дневника:

В басне рассказывается о Мартышке, которая увидела в зеркале собственное отражение.

Глупышка не знала, что это и есть она сама.

Поэтому начала говорить Медведю о некрасивой роже и о том, что среди ее кумушек есть такие.

Но Медведь ей ответил, что прежде, чем судить других, лучше бы на себя посмотрела.

1. Отражение в Зеркале

2. Некрасивая рожа

4. Ответ Медведя

Смотрит, высмеивает, обсуждает.

Замечает только чужие недостатки.

История создания

Басня была написана 1816 году. В это же время ее опубликовали в журнале «Сын Отечества». Автора на написание произведения натолкнуло взяточничество. В образе обезьяны писатель высмеивал органы власти, которые постоянно обсуждали друг друга. Но когда эти люди встречались они, мило улыбались друг другу и пожимали руки. Это и стало основной темой создания такой провокационной басни.

Крылов в тексте сравнивает лицемерных, лживых людей с приматами и высмеивает их. На его жизненном пути встречались такие люди, и он просто описал их в другом образе

. Мартышки для Крылова это те, кто собирает сплетни, и намеренно ищут изъяны в других людях. Они низкие и подлые. К сожалению, и сегодня таких «приматов» в мире много.

https://sochinite.ru/basni/basni-kryilova/basnya-kryilova-zerkalo-i-obezyana https://gdz-gramota.ru/chitatelskii-dnevnik/chitatelskii-dnevnik-3-klass/krylov-ivan-basnia-zerkalo-i-obeziana https://1001student.ru/literatura/sochineniya/analiz-i-moral-basni-zerkalo-i-obezyana.html

Мораль басни Зеркало и Обезьяна:

Мораль басни: в сатире и обличении никто не желает видеть себя. Баснописец показывает, что слышащий обличение в первую очередь думает о том, что оно адресуется другому. И. А. Крылов любил высмеивать людские недостатки, используя образы животных. Он неспроста сделал главной героиней басни обезьяну. Она высмеивает собственные ужимки, подобно невеждам, замечающим «бревно в чужом глазу». Мало кто замечает свои минусы и занимается их исправлением. Осуждать же других все горазды.

За свою весьма длинную творческую жизнь Иван Андреевич Крылов написал более 200 басен. Он не только возродил интерес русского общества к этому достаточно редкому жанру, но и превратил саму басню в тонкий инструмент воздействия на умы, сердце, совесть человека. Вот уже не одно столетие басни великого русского баснописца входят в школьную программу русской литературы, играя очень важную обучающую и воспитательную роль.

Не все басни имеют равную популярность, однако, «Зеркало и Обезьяна» как раз тот случай, когда текст произведения буквально «растаскан» на цитаты, и почти каждый взрослый, ещё со школьной скамьи, может цитировать её.

Удивительно, но история сохранила доподлинно дату создания произведения – 2 января 1816 года Крылов закончил басню и в скором времени опубликовал в журнале «Сын Отечества».

Однажды Мартышка раздобыла где-то зеркало и стала пристально всматриваться в своё отражение. С негодованием Обезьяна заметила, обратившись к Медведю, насколько некрасива в зеркале «рожа», какие отвратительные у неё прыжки и ужимки. И заключила, если бы сама была похожа на эту «незнакомку» в зеркале, то попросту с тоски удавилась. Хотя среди кумушек её действительно есть подобные кривляки.

Но Медведь с ухмылкой ответил глупой Обезьяне, что прежде чем обсуждать своих кумушек, лучше бы та посмотрела на себя. Но Мартышка, как можно догадаться, не поняла совета Медведя.

Редкий случай: Крылов в конце басни, то есть в морализаторской её части, вводит ещё двух нарицательных персонажей – Климыча и Петра. Автор вспоминает про них, как про своих знакомых. Мол, видел он недавно Климыча и все про него знают, что тот взятки берёт, но наглый Климыч, нечистый на руку, украдкой показывает на Петра.

Анализ морали произведения

Два героя басни олицетворяют два разных типа людей: Мартышка – глупая, завистливая, хвастливая, любящая сплетни, и Медведь, которого можно охарактеризовать как мудрого, спокойного, умного.

В своём произведении Крылов обращается именно к личностным недостаткам, а не к социальным порокам. Поэт Хемницер замечал, что, к сожаленью, к этому недостатку причастны в той или иной мере все – нежелание видеть плохие черты в себе, и отлично замечать даже мелкие промахи в других. На ум сразу приходит мудрая русская пословица: «В чужом глазу соринку разгляжу, а в своём бревна не вижу».

Автор ярко показывает комизм ситуации, которую создала сама Обезьяна. Не поняв, что в отражении зеркала именно она, сама Мартышка, героиня принимается обсуждать своих кумушек, замечая, что они не красивые и кривляки.

Как мы знаем, Крылов, выбирая в главные герои животных, всегда подразумевает человека с характерным набором качеств. А здесь он даже подчёркивает свою аллегорию, вводя в конце произведения персонажей-людей. Неизвестно, был ли этот посыл адресован каким-то конкретным людям (что случалось в баснях поэта не раз) или это просто собирательный образ подлых людей, которые «скелета в шкафу» не видят, а любят указывать на недостатки других.

Басню «Зеркало и Обезьяна» относят к числу оригинальных произведений. Хотя похожие сюжеты с аналогичной моралью разрабатывали и другие, ранние баснописцы. Например, Эзоп говорил, что у каждого человека с рождения есть два мешка. Спереди висит тот, в котором человек носит чужие недостатки, а сзади мешок со своими слабостями и грехами. Оттого и чужие минусы видны лучше.

И ещё один поучительный посыл можно уловить в басне – это нежелание и неумение принимать критику, совет, урок. Послушав мудрое слово Медведя, Мартышка так ничего и не поняла. Так и в жизни…

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, Тихохонько Медведя толк ногой: «Смотри-ка»,- говорит,- «кум милый мой! Что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, Когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: Я даже их могу по пальцам перечесть».- «Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»- Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. ____________

Таких примеров много в мире: Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера: Что Климыч на руку нечист, все это знают; Про взятки Климычу читают, А он украдкою кивает на Петра.

Анализ басни Зеркало и обезьяна

В басне «Зеркало и обезьяна» баснописец И. А. Крылов показал непринужденный разговор двух животных, в котором медведь ткнул лицом обезьяну в ее невежество и указывает на недостатки людей. Мартышка, рассматривая свое отражение, почему то видела недостатки всех знакомых и подруг но только не свои.

Автор высмеивает таких людей с помощью произведений, переводя их поведение в образ того или иного животного. А ведь достаточно часто встречаются личности, которые о себе слишком высокого мнения в отличие от глупого и не красивого окружения. Многие сталкивались хотя бы раз с подобными невежами, которые напрочь не замечают свои недостатки, но активно указывают на чужие и смеются над ними. Так и в данной басне, обезьяна не в силах признать, что кривляка, которую она видит, это она сама и есть, а на совет медведя и вовсе не обращает внимания пропуская его мимо ушей.

Люди, которые изображены в басне в роли медведя зачастую молчат и стараются не вмешиваться в поведение «мартышек», чем еще больше подчеркивают уверенность вторых в своей правоте. Но это, наверное, не правильное решение и следовало бы пресекать подобное невежество и наглость.

Знаменитый автор популярен практически по всему миру своим умением высмеивать некрасивые поступки и действия людей с помощью образа животных.

Мораль басни Зеркало и обезьяна

Люди легко замечают недостатки в окружающих, но с трудом признают свои собственные отрицательные черты. Именно взглянуть на себя со стороны призывает автор всех тех, кто привык судить поступки других. Более того, с помощью этой басни, Крылов пытается заставить это сделать конкретного человека -взяточника, для чего и вставляет его фамилию в текст.

Опубликовано:

Мишкой

16.01.2019 17:42

21.06.2019

Подтвердить оценку

Оценка: 4.7

/ 5. Количестов оценок: 13

Помогите сделать материалы на сайте лучше для пользователя!

Напишите причину низкой оценки.

Отправить

Спасибо за отзыв!

Прочитано 1302 раз(а)

За свою весьма длинную творческую жизнь Иван Андреевич Крылов написал более 200 басен. Он не только возродил интерес русского общества к этому достаточно редкому жанру, но и превратил саму басню в тонкий инструмент воздействия на умы, сердце, совесть человека. Вот уже не одно столетие басни великого русского баснописца входят в школьную программу русской литературы, играя очень важную обучающую и воспитательную роль.

Не все басни имеют равную популярность, однако, «Зеркало и Обезьяна» как раз тот случай, когда текст произведения буквально «растаскан» на цитаты, и почти каждый взрослый, ещё со школьной скамьи, может цитировать её.

Удивительно, но история сохранила доподлинно дату создания произведения – 2 января 1816 года Крылов закончил басню и в скором времени опубликовал в журнале «Сын Отечества».

Однажды Мартышка раздобыла где-то зеркало и стала пристально всматриваться в своё отражение. С негодованием Обезьяна заметила, обратившись к Медведю, насколько некрасива в зеркале «рожа», какие отвратительные у неё прыжки и ужимки. И заключила, если бы сама была похожа на эту «незнакомку» в зеркале, то попросту с тоски удавилась. Хотя среди кумушек её действительно есть подобные кривляки.

Но Медведь с ухмылкой ответил глупой Обезьяне, что прежде чем обсуждать своих кумушек, лучше бы та посмотрела на себя. Но Мартышка, как можно догадаться, не поняла совета Медведя.

Редкий случай: Крылов в конце басни, то есть в морализаторской её части, вводит ещё двух нарицательных персонажей – Климыча и Петра. Автор вспоминает про них, как про своих знакомых. Мол, видел он недавно Климыча и все про него знают, что тот взятки берёт, но наглый Климыч, нечистый на руку, украдкой показывает на Петра.

Анализ морали произведения

Два героя басни олицетворяют два разных типа людей: Мартышка – глупая, завистливая, хвастливая, любящая сплетни, и Медведь, которого можно охарактеризовать как мудрого, спокойного, умного.

В своём произведении Крылов обращается именно к личностным недостаткам, а не к социальным порокам. Поэт Хемницер замечал, что, к сожаленью, к этому недостатку причастны в той или иной мере все – нежелание видеть плохие черты в себе, и отлично замечать даже мелкие промахи в других. На ум сразу приходит мудрая русская пословица: «В чужом глазу соринку разгляжу, а в своём бревна не вижу».

Автор ярко показывает комизм ситуации, которую создала сама Обезьяна. Не поняв, что в отражении зеркала именно она, сама Мартышка, героиня принимается обсуждать своих кумушек, замечая, что они не красивые и кривляки.

Как мы знаем, Крылов, выбирая в главные герои животных, всегда подразумевает человека с характерным набором качеств. А здесь он даже подчёркивает свою аллегорию, вводя в конце произведения персонажей-людей. Неизвестно, был ли этот посыл адресован каким-то конкретным людям (что случалось в баснях поэта не раз) или это просто собирательный образ подлых людей, которые «скелета в шкафу» не видят, а любят указывать на недостатки других.

Басню «Зеркало и Обезьяна» относят к числу оригинальных произведений. Хотя похожие сюжеты с аналогичной моралью разрабатывали и другие, ранние баснописцы. Например, Эзоп говорил, что у каждого человека с рождения есть два мешка. Спереди висит тот, в котором человек носит чужие недостатки, а сзади мешок со своими слабостями и грехами. Оттого и чужие минусы видны лучше.

И ещё один поучительный посыл можно уловить в басне – это нежелание и неумение принимать критику, совет, урок. Послушав мудрое слово Медведя, Мартышка так ничего и не поняла. Так и в жизни…

У каждого из нас есть свои недостатки. Этого не избежать – идеальных людей не бывает. Но одно дело эти недостатки иметь и признавать, и совсем другое – отрицать и порицать за них другого, как делаем мы все чаще всего, а также обезьяна из басни «Зеркало и обезьяна».

Анализ, мораль басни И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна»

Замечательная басня «Зеркало и обезьяна» была написана Иваном Андреевичем в конце 1815 года и впервые увидела свет в журнале «Сын Отечества».

Творческая манера писателя всегда отличалась большой близостью к народу, наш баснописец пишет живым, доступным, языком, понятным и вельможам, и простому народу. И. А. Крылов использует словесные обороты, присущие одновременно народной речи и литературному языку его времени. Он вводит множество местоимений (они встречаются практически в каждой строке), что придает изложению доверительный. дружеский характер. Эта басня, как и многие другие его произведения, давно разобрана на цитаты, ушедшие в народ.

Автор недаром использует такого персонажа, как Обезьяна. В силу ее большого сходства с человеком она наиболее полно отражает его отталкивающие черты, к какому бы сословию он не принадлежал – хвастовство, глупое бахвальство, наклонность к скорым суждениям, полную неспособность к анализу, безмерное тщеславие.

Медведь, напротив, выступает как символ здравомыслия, добродушия и размеренности. Он не настаивает на своей точке зрения, а лишь мягко ее намечает. Кажущаяся неуклюжесть Медведя не отрицает остроты его ума и мгновенности реакций – всего, что наблюдается в реальном мире животных.

В тексте имеются следующие средства художественной выразительности:

- устаревшая форма деепричастия – «увидя», наречия «тихонечко» – «тихохонько»;

- междометие – «толк», которое позволяет гармонично зарифмовать строку и одновременно сделать речь яркой, образной – читатель узнает обороты, которые сам используют в быту;

- вопросно-ответная форма изложения – она позволяет придать изложению большую достоверность, делает его почти документальным;

- инверсия – «кум милый мой», «из кумушек моих», «их могу … перечесть (перечислить)», «не любит …никто», которая способствует сохранению стихотворного размера;

- риторические восклицания – «Смотри-ка, кум!», «Какие … прыжки!» – отражают эмоциональный характер речи Обезьяны, ее возбуждение при виде любопытного объекта;

- вопросительные предложения, ярко характеризующие персонажей – «Что это … за рожа?» – вопрос Обезьяны задан в лоб, он содержит разговорное бранное слово и, имеет явную негативную коннотацию; «Не лучше ль … оборотиться?» – вопрос Медведя задан деликатно, он содержит скрытое предложение, побуждение, но не осуждение;

- обращения – «кум милый мой», «кума» – обращения подчеркивают приятельский характер отношений персонажей, некоторую их фамильярность;

- слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами – «кумушек», «Мишенькин» – косвенно отражают авторское отношение к персонажам;

- фразеологизм – «на руку нечист» – имеет значение «склонен к мошенничеству, воровству, нечестным приемам»;

- краткие формы прилагательных – «похожа», «нечист» – «оттеняют» разговорную лексику и также способствуют гармоничной рифмовке.

В рамках произведения выдающийся русский баснописец попытался осветить вечную и повсеместную проблему взяточничества, но смысл басни намного шире. Мораль произведения состоит в том, что подавляющее большинство людей неохотно признают собственные недостатки, но, вольно или невольно обеляя себя, с удовольствием отыскивают их в других.

Гениальный русский мастер художественного слова еще раз подтверждает тезис о том, что способность к самокритике, самоиронии – первейший показатель интеллектуального уровня любого человека. Басня останется актуальной всегда, поскольку охотники возвыситься за счет других не переведутся никогда.

Рубрики стихотворения: Анализ стихотворений ✑ Басни Крылова ✑

Басни

Анализ / мораль басни «Зеркало и обезьяна» Крылова

Басня Ивана Андреевича Крылова «Зеркало и обезьяна» впервые была опубликована в журнале «Сын Отечества».

Басня написана примерно в 1815 году. Ее автору в эту пору исполнилось 46 лет, он известен не только удачными переводами зарубежных басен, но и самобытными, оригинальными произведениями. Трудится он в тот период помощником библиотекаря в Петербурге. Произведение построено на диалоге героев и выведенной в конце автором морали. Зеркало из предмета превращается в своеобразное действующее лицо, обнажающее проблему. Мартышка в первый раз видит себя в зеркале. Не понимая, что происходит и кто кривляется ей в ответ, она зовет Медведя посмеяться над «рожей»

Уменьшительный суффикс наречия «тихохонько» подчеркивает лицемерное желание обезьяны и привлечь внимание «кума», и не навлечь на себя отповедь от «кривляки». Так трусость сочетается с нахальством. «Толк ногой»: здесь «толк» выступает в роли глагола

Сразу видно, что отношения у них панибратские, ведь они еще и кумовья (довольно часто встречаемая в творчестве И. Крылова степень родства). Завязывается диалог. И если кум «милый», то в зеркале явно «рожа». Столкновение лексики усиливает комизм ситуации. Несколько вопросов и восклицаний. Собственные «ужимки и прыжки» смешат Мартышку. Она лучше умрет, чем будет хоть немного похожа на эту чудачку. «Из кумушек»: видимо, здесь это слово употреблено еще и в значении «подружек». «Пять-шесть»: числительное придает ее рассказу особое правдоподобие. Действительно, читатель и готов бы согласиться с рассуждениями Мартышки, однако автор уже в первой строке предупредил, что обезьяна видит себя саму. Мишенька с зеркалом знаком и советует обезьяне «на себя оборотиться». Та не обратила на его слова ни малейшего внимания. В финале обозначена мораль басни: люди упорно не узнают себя в сатире, старательно клеймят чужие пороки и причуды, не замечая собственных. Заключительные строки – живой пример рассказчика из жизни: взяточнику читают про взятки, а он понимающе «кивает на Петра». Здесь также обращает на себя внимание пара антропонимов, наличие русских календарных имен у персонажей. Для басенного творчества того времени это был новаторский прием. Здесь обсуждается и проблема сожженной совести, и легкомыслия, и самовлюбленности. Лексика просторечная, живая, местами устаревшая

«Толк ногой»: здесь «толк» выступает в роли глагола. Сразу видно, что отношения у них панибратские, ведь они еще и кумовья (довольно часто встречаемая в творчестве И. Крылова степень родства). Завязывается диалог. И если кум «милый», то в зеркале явно «рожа». Столкновение лексики усиливает комизм ситуации. Несколько вопросов и восклицаний. Собственные «ужимки и прыжки» смешат Мартышку. Она лучше умрет, чем будет хоть немного похожа на эту чудачку. «Из кумушек»: видимо, здесь это слово употреблено еще и в значении «подружек». «Пять-шесть»: числительное придает ее рассказу особое правдоподобие. Действительно, читатель и готов бы согласиться с рассуждениями Мартышки, однако автор уже в первой строке предупредил, что обезьяна видит себя саму. Мишенька с зеркалом знаком и советует обезьяне «на себя оборотиться». Та не обратила на его слова ни малейшего внимания. В финале обозначена мораль басни: люди упорно не узнают себя в сатире, старательно клеймят чужие пороки и причуды, не замечая собственных. Заключительные строки – живой пример рассказчика из жизни: взяточнику читают про взятки, а он понимающе «кивает на Петра»

Здесь также обращает на себя внимание пара антропонимов, наличие русских календарных имен у персонажей. Для басенного творчества того времени это был новаторский прием

Здесь обсуждается и проблема сожженной совести, и легкомыслия, и самовлюбленности. Лексика просторечная, живая, местами устаревшая.

Порок осуждения рассматривается в произведении И. Крылова «Зеркало и обезьяна».

Зеркало и обезьяна рисунок

Басня Крылова Квартет

Квартет рисунок

Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый МишкаЗатеяли сыграть Квартет.Достали нот, баса, альта, две скрипкиИ сели на лужок под липки –Пленять своим искусством свет.Ударили в смычки, дерут, а толку нет.“Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – Погодите!Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.Ты с басом, Мишенька, садись против альта,Я, прима, сяду против вторы;Тогда пойдет уж музыка не та:У нас запляшут лес и горы!”Расселись, начали Квартет;Он все-таки на лад нейдет.“Постойте ж, я сыскал секрет, –Кричит Осел, – мы, верно, уж поладим,Коль рядом сядем”.Послушались Осла: уселись чинно в ряд,А все-таки Квартет нейдет на лад.Вот пуще прежнего пошли у них разборыИ споры, кому и как сидеть.Случилось Соловью на шум их прилететь.Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:“Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,Чтобы Квартет в порядок наш привесть:И ноты есть у нас, и инструменты есть;Скажи лишь, как нам сесть!” –“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменьеИ уши ваших понежней, –Им отвечает Соловей. –А вы, друзья, как ни садитесь,Все в музыканты не годитесь”.

Мораль своими словами, главная мысль и смысл басни

Если браться за дело не умючи его делать, толку не будет, как не садись. Надо учиться.

Как говорят: От перемены слагаемых сумма не меняется

Анализ басни Квартет

Естественно, басня имеет скрытый смысл и она вовсе не про животных – музыкантов, которые не имеют слуха.

Есть версия, что таким образом Крылов высмеивал царскую власть, в которой также было много болтунов.

Также она обращена и к обычным людям, которые на словах могут многое, а на деле – ничего. Самоуверенные люди считают, что любое дело, за которое они возьмутся им по зубам. Но это не так. Если нет таланта или навыком в чем – либо, то каким бы самоуверенным ни был человек – это не даст ему право владеть наравне с профессионалами какой – то деятельностью.

Считают, что он высмеивал царскую власть, потому – что среди политиков также много болтунов. Они говорят много всего и устраивают дебаты, в свою очередь они не способны отвечать за слова и доказать эти слова поступками. Крылов дает понять, что для правления не достаточно просто занимать какой – то высший чин. Для этого нужно хотя бы что – то понимать в том деле, которым занимаешься.

Яркий пример можно увидеть в басне «Осел и соловей». Там также осел не разбирался в пении и считал, что петух поет лучше соловья.

Такие басни хорошо подходят детям, так как в детском возрасте они любят хвастаться. Прочитав басню, они поймут, что прежде чем говорить что – то нужно подумать, а сможешь ли ты это сделать на самом деле.

Краткое содержание

В басне «Квартет» мартышка, осел, козел и медведь решают сыграть на музыкальных инструментах. Как только они начинают играть, то понимают, что у них совсем не получается. Тогда они начинают искать причину, то они не так сидят, то нужно сесть поближе и много других нелепых причин. Конечно, причина вся в том, что ни один из них не умеет играть на музыкальных инструментах. Они взяли занятие не по себе, ведь чтобы хорошо играть нужно умение.

- Осел

Козел

Мартышка

Мишка косолапый

Герои басни, которые не умеют играть на инструментах, но не вдомек им, что музыка плоха не от того, как они сидят.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.

https://youtube.com/watch?v=HyqXCG_8HJ0

Другие Басни этого автора

Русская сказка

Басня «Обезьяна»

Обезьяна, как главная героиня – частый гость в баснях Ивана Андреевича Крылова. Именно писатель в своём творчестве закрепил за ней такие характеристики, как глупость, бездумное подражание, кривляние и прочее. Самыми известными баснями, где присутствует это животное можно назвать «Мартышка и очки» и «Зеркало и обезьяна», также у него есть басня «Обезьяны». Предлагаемая к прочтению басня впервые появилась в печати в 1811 году в сборнике «Новые басни».

Сюжет и герои

В ироничном стихотворном произведении читателя ждёт знакомство с двумя героями – работящим крестьянином и завистливой глупой обезьяной.

Автор рисует нам картину: трудолюбивый крестьянин с самого раннего утра работает с сохой на поле, да так усердно, что по лбу его градом катится пот. Его усердие и терпение вызывает у окружающих восхищение и благодарность – «от всех ему: спасибо исполать!»

Увидела это мартышка, и захотелось ей также получить хвалу и благодарность. Нашла обезьяна тяжёлый чурбан и принялась с ним возиться: то кое-как обхватив, куда-то несёт, то толкает, то катит. И действительно, уже пот по лбу у обезьяны течёт, но никто не спешит её хвалить. Почему? Хоть это и очевидно, но баснописец даёт нам пояснение – не дождёшься ты благодарности трудясь, если в твоей работе нет никому пользы.

Мораль басни о Обезьяне

По природной сути и в этой басне излюбленная крыловская героиня, обезьяна, не претерпевает значимых изменений – она по-прежнему глупа, хочет к себе внимание, и по-прежнему копирует других. Видя, как уважительно относятся к крестьянину, она стала ему подражать

Но подражание это носило внешний характер: крестьянин тяжело работал, и мартышка ухватилась за тяжёлый чурбан, мужик обливался потом, и наша героиня тоже выбилась из сил. Однако смысл на самом деле заключался в другом – люди благодарили мужика за то, что он в тяжёлом труде приносит пользу всем, работает на поле. Обезьяна же упустила саму суть, занявшись попросту кривлянием.

Очень часто в обществе можно встретить таких людей. Именно такие персонажи любят создавать вид бурной деятельности, ничего при этом не производя полезного и нужного. Другие же люди, и это гораздо хуже, неосознанно, словно наша героиня, делают пустую работу, тратя на это много своих сил и времени.

Но только полезный, социально значимый труд по-настоящему ценен и заслуживает уважения! Каждый должен трудиться по мере своих сил и талантов, направляя свою энергию на пользу себе и других.

Ниже вы можете прочитать полный текст басни про Обезьяну и выучить её наизусть, а также посмотреть видео и послушать выразительное чтение этой басни.

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

Свинья под Дубом вековым Наелась жолудей до-сыта, до-отвала; Наевшись, выспалась под ним; Потом, глаза продравши, встала И рылом подрывать у Дуба корни стала. «Ведь это дереву вредит», Ей с Дубу во́рон говорит: «Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». — «Пусть сохнет», говорит Свинья: «Ничуть меня то не тревожит; В нем проку мало вижу я; Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; Лишь были б жолуди: ведь я от них жирею». — «Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут: «Когда бы вверх могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, Что эти жолуди на мне растут».

Невежда также в ослепленье Бранит науки и ученье, И все ученые труды, Не чувствуя, что он вкушает их плоды.