Сказки, в которых встречаются пословицы

Сказка о рыбаке и рыбке:

Дурачина ты, простофиля! Поделом тебе, старый невежа. Чего тебе надобно, старче? Что ты баба, белены объелась?

Сказка о Царе Салтане:

Но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Пораздумай ты путем, не раскаяться б потом.

Сказка о попе и работнике его Балде:

Ест за четверых, работает за семерых. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.

Лисичка-сестричка и серый волк:

Битый небитого везет. Мерзни, мерзни волчий хвост.

Сказка «Царевна Лягушка:

Утро вечера мудренее.

Сказка «Лиса и Журавль»:

Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем. Как аукнулось, так и откликнулось. Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец!

Теперь вы знаете, в каких сказках встречаются пословицы

Следующая пословица

• Кто правдой живет, тот добро наживет; кто добро творит, того Бог благословит.

«Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масляный»

•Бранись, брда на себя оглнись.

• Взявшись за гуж, не говори, что не дюж.

• Заварил кашу – ссора до добра не доводит.

• .Других не суди, на себя погляди.

• Правда – глаза колет.

Осень

• От осени к лету поворота нету.

• Лето со снопами, осень с пирогами.

• В октябре ни на колесах, ни на полозьях.

• В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина.

• Осень – запасиха, зима – прибериха.

• Холоден сентябрь, да сыт.

Зима

• В зимний холод всякий молод.

• В феврале дороги широки.

• Готовь сани летом, а телегу зимой.

• Зиме да лету союза нету.

Весна

• Матушка весна – всем красна.

• В апреле земля преет.

• Февраль богат снегом, апрель водой.

• Весна и осень – на дню погод восемь.

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и золотой рыбке»

• За большим погонишься – последнее потеряешь.

И. Соколов – Микитов «Листопадничек»

• В гостях хорошо, а дома лучше.

• Везде хорошо – где нас нет.

Ш. Перро «Кот в сапогах»

• Встречают по одежде, провожают по уму.

С. Аксаков «Аленький цветочек»

• Шуба овечья, да душа человечья.

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»

• Собирай по ягодке, соберешь кузовок.

• Лесом шел, а дров не нашел.

В. Катаев «Цветик — семицветик»

• Дружба дороже денег.

«Хлеб»

• У кого хлеб родится, тот всегда веселится.

• Хлеб – всему голова.

• Хлеб – батюшка. Водица – матушка.

• Хлеб да вода – молодецкая еда.

• Без соли, без хлеба худая беседа.

• Покуда есть хлеб да вода, все не беда.

«Бременские музыканты»

• Доброе братство лучше богатства.

• У страха глаза велики, да ничего не видят.

• Один за всех – все за одного.

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»

• Дерево ценят по плодам, а человека по делам.

• Доброму везде добро.

• Кто любит труд, того люди чтут.

• От вежливых слов язык не отсохнет.

• С поклону голова не болит.

Семья

• Вся семья вместе, так и душа на месте.

• На свете все сыщешь, кроме отца и матери.

• Лучше жить в тесноте, чем в обиде.

Праздник мам

• Материнская молитва со дна моря поднимает.

• Лучше матери друга не сыщешь

• Нет такого дружка, как родная матушка.

• При солнце тепло, а при матери добро.

Посуда

• Дом как полная чаша.

• Дорога ложка к обеду.

Овощи

• Без заботы и репу не вырастишь.

• Всякому овощу свое время.

Домашние животные

• Без кота мышам раздолье.

• Козла спереди бойся, коня сзади.

• Кошка на порог, а мышка в уголок.

Труд – профессии

• Птицу узнают в полете, а человека в работе.

• Делу время, потехе час.

• Поработаешь до поту – поешь в охоту.

• Умелые руки не знают скуки.

• Сделал дело – гуляй смело.

• Скучен день до вечера, коли делать нечего.

• Терпенье и труд все перетрут.

Рыбы

• Как рыба в воде.

• Биться. Как рыба об лед.

• Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Об учении

• Азбука к мудрости ступенька.

• Без муки нет науки.

• Без терпенья нет ученья.

• Грамота – второй язык.

• Грамоте учиться – вперед пригодиться.

• Знание лучше богатства.

• Кто грамоте горазд, тому не пропасть.

• Сразу всему не научишься.

Колобок

• Чем хвалимся, на том и провалимся;

• На языке медок, да на сердце –ледок.

Теремок

• Не бравши топор, жилья не срубишь;

• Легко взято, легко и потеряно.

Репка

• Из многих малых одно большое выходит;

• Капля по капле и камень долбит.

Лиса и журавль

• Как аукнется, так и откликнется.

• Каков привет, таков и ответ.

Курочка, мышка и Тетерев

• Хочешь есть калачи — не лежи на печи.

Лисичка со скалочкой

• Тому худа не отбыть, кто привык неправдою жить.

Царевна Несмеяна

• Не все то золото, что блестит.

• Телу – простор, душе – теснота.

Выручалочка «Учим песни». Предлагаю вам еще одну «выручалочку» — мнемотаблицы. Я их использую при разучивании слов к песням и движений в танцах. Вот некоторые примеры.

-

Пословица к рассказу две лягушки пантелеев

-

Пословицы про женщин которые достали мужчин

-

Техника в руках индейца поговорка

-

Поговорка к слову умница

- Гордым быть глупым слыть смысл пословицы

Понятие о сказке, отличительные черты жанра

Виды сказок

Сказка – это рассказ необычайного содержания, основанный на вымысле. Сказочный мир – не пустопорожний вымысел. Суть народной небылицы отражена в сочиненной А.С. Пушкиным присказке:«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Сказки учат главным жизненным принципам: борьбе со злом, доброте, преданности, справедливости, честности.

Неизвестно, когда на Руси появились эти древнейшие произведения. Слово «сказка» стали употреблять с XVII в., ранее их называли «басни», «байки» (от слова «баять»). Первые записи русских сказок были сделаны во второй половине XVII в. врачом царя Алексея Михайловича, англичанином С. Коллинзом, который в 1667 г. в Лондоне опубликовал несколько русских преданий и сказок в своей книге о России. Со времен Петра I, когда ослабло влияние церкви, запрещавшей «басни баять», сказки начали активно собирать и записывать, с XVIII в. стали издавать, появились литературно обработанные фольклорные сказки.

Простота и естественность сказок – признак произведений высочайшего мастерства. Отличительные черты народной сказки были определены особенностями ее композиции. Традиционной частью был сказочный зачин: «Жили-были» и др. Более развернутый зачин у волшебных сказок: «В некотором царстве…» Иногда предисловием была у сказки присказка, шутливая прибаутка, создававшая настрой слушателей. Присказки вставлялись и в середину повествования: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Присказка могла завершать сюжет: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец». Традиционны для сюжетов сказок концовки с упоминанием веселого пира или счастливого будущего героев: «Стали жить-поживать и добра наживать».

Используется в сказках прием троекратного повторения, повторяются трижды даже целые эпизоды. Число «три» в древности считалось магическим числом. Присущи языку сказок устойчивые эпитеты: конь добрый, удаль молодецкая, девица красная, леса дремучие, солнце ясное и пр. Выделяют три основные разновидности народных сказок: волшебные, бытовые, о животных.

Анализ сказки Царевна-лягушка

Сюжет сказки насыщен событиями. В сказке присутствуют все самые известные фольклорные персонажи. Сказка Царевна-лягушка воспитывает лучшие человеческие качества. В ней содержится несколько важных нравственных идей, которые раскрываются через поступки героев.

- Уважительное отношение к воле отца показано через поведение братьев в начале сказки.

- Судят о человеке не по внешности, а по его личностным качествам – на примере царевны-лягушки.

- Добро добром откликнется – на примере Ивана-царевича и его помощников-животных.

- Нужно всегда взвешенно и ответственно подходить ко всем решениям. Сжег кожу лягушки герой – пришлось ему много трудностей испытать.

- Идея ответственности и самоотверженности проводится через всю сказку.

- Добро побеждает зло – к этой мысли подводит концовка сказки.

Иван переночевал ночь

Встал поутру, явился к государю и стал просить на поход золотой казны.

Царь приказал выдать ему, сколько надобно. Вот добрый молодец взял казну, надел на своего коня сбрую богатырскую, сел верхом и поехал в путь-дорогу.

Близко ли, далеко ль, скоро ли, коротко ль, заехал он за тридевять земель, в тридесятое королевство, и остановился у мраморного дворца; кругом дворца стены высокие, ни ворот, ни дверей не видно; как за ограду попасть? Говорит Ивану его добрый конь:

— Подождем до вечера! Как только стемнеет — оборочусь я сизокрылым орлом и перенесусь с тобой через стену. В то время прекрасная королевна будет спать на своей мягкой постели; ты войди к ней прямо в спальню, возьми ее потихоньку на руки и неси смело.

Пословицы из сказок

Русские народные сказки являются частью фольклора, как и пословицы. В прежние времена сказки передавались из уст в уста, так они и дошли до нас. Меткие, мудрые изречения, полюбившиеся народу, из сказок переходили в разговорную речь и становились пословицами. Помимо этого, в сказках есть так называемые присказки — словесные формулы, настраивающие слушателя на занимательное повествование, часто повторяемые в сказке слова и выражения, приговариваемые без большого толку и значения. Приведем фрагмент из книги Владимира Ивановича Даля «Пословицы и поговорки русского народа»: В сказках таких условных приговорок много:

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»; «Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли»; «За тридевять земель, в тридесятом государстве» и пр.

Как простые, так и сказочные пустоговорки иногда обращаются в пословицу, заключая в себе условный смысл, например:

«Я бы и тово, да, вишь, жена-то не тово; ну, уж и я растово»; «Проскакал выше лесу стоячего, ниже облака ходячего»; «Он тише воды, ниже травы стал» и пр.

В этой статье мы максимально подробно попробовали раскрыть взаимосвязь пословиц и сказок в народном творчестве.

Пословицы и присказки из сборника Даля

В книге В. И. Даля «Пословицы русского народа» теме пословиц из сказок посвящены два раздела:

С них и начнем.

Жил-был царь овес, он все сказки унес.

Ни словами (Ни в сказке) сказать, ни пером написать.

Небылица в лицах.

Из сказки (Из песни) слово не выкидывается.

Не за былью и сказка гоняется.

Сказка от начала начинается, до конца читается, в середке не перебивается.

Чур мою сказку не перебивать; а кто ее перебьет, тот трех дней не проживет (тому змея в горло заползет).

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

В некотором царстве, в некоем государстве. В тридесятом царстве. За тридевять земель, в тридесятом государстве.

Полетела птица синица за тридевять земель, за сине море-окиян, в тридесято царство, в тридевято государство.

На море, на окияне, на острове на буяне стоит бык печеный: в заду чеснок толченый, с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь.

На море, на окияне, на острове на буяне лежит бел-горюч камень алатырь.

Берега кисельные, реки сытовые (молочные).

На поле-поляне, на высоком кургане.

В чистом поле, в широком раздолье, за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами.

Под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами и пр.

Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли.

Не сизый орел, не ясный сокол подымается…

Не лебедь белая (серая) выплывала…

Не белы снега в чистом поле забелелись…

Не черны леса дремучие чернеются… Что не пыль в поле подымается. Не туман сизый с раздолу подымается…

Свистнул, гаркнул, молодецким посвистом, богатырским покриком.

Вправо поедешь (по раздорожью) – коня потеряешь; влево поедешь – самому живу не быть.

Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в очью является.

За белы руки принимали, за столы белодубовы сажали, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные.

Чудо-юдо, мосальская губа.

Мертвой и живой воды добыть.

Мертвой водой окропить – плоть и мясо срастаются, живой водой окропить – мертвый оживает.

Свинка – золотая щетинка.

Конек-горбунок.

Сивка-бурка, вещий каурка.

Змей-горыныч.

Мальчик с пальчик.

Девочка-снегурочка.

Девчурка-снегурка.

Меч-кладенец.

Калена стрела.

Тугой лук.

Копье булатное, мурзамецкое.

Семи пяденей во лбу.

Промеж глаз калена стрела укладывается.

Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает.

Гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют.

Шапка-невидимка.

Сапоги-самоходы.

Скатерть-хлебосолка.

Сума, дай пить и есть.

Коврик-самолет и пр.

Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой!

Полымя из ноздрей, пар (дым) из ушей.

Огнем дышит, полымем пышет.

Хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает.

С молодецкого посвисту пыль столбом.

Попрыски (след) молодецкие, ископыть (комья из-под копыт) богатырская.

Конь копытом бьет, удила грызет.

Тише воды, ниже травы. Слышно, как трава растет.

Растет не по дням, по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет.

Во лбу светел месяц, в затылке часты звезды.

Конь лежит, земля дрожит, из ушей полымя пышет, из ноздрей дым столбом (или: полымя из ноздрей, дым из ноздрей).

Из милости копытом траву-мураву досягает.

По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре.

Под темными лесами, под ходячими облаками, под частыми звездами, под красным солнышком.

Облачается небесами, подпоясывается зарями, застегивается звездами.

Утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, вода всколыхалась.

Избушка, избушка на курьих ножках, повернись к лесу задом, ко мне передом!

Стань, белая береза, у меня назади, а красна девица напереди!

Стань передо мной, как лист перед травой!

Ясни, ясни на небе, мерзни, мерзни, волчий хвост!

Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, в рот не попало, на душе пьяно и сытно стало.

Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка.

Сказка – складка, а песня – быль.

Сказка – ложь, а песня – правда.

Сказка складом, песня ладом красна.

Песня (Сказка), вся, больше петь (сказывать) нельзя.

Сюжет

Однажды царь решил женить трех своих сыновей. Он каждому раздал луки и велел пустить по одной стреле – куда стрела упадет, там и невесту нужно искать. У старшего сына стрела залетела в боярский двор, у среднего – в купеческий, а у младшего – на болото. Отправился Иван Царевич на поиски стрелы и увидел ее в лапах лягушки. Та принялась уговаривать юношу забрать ее, и он согласился. Увидев лягушку у младшего сына, царь рассмеялся и велел на ней жениться.

Чтобы проверить мастерство своих невесток, приказал им царь за ночь испечь хлеб. Расстроился Иван, но лягушка его успокоила. Ночью она обернулась в Василису Премудрую, и испекла чудесный каравай с городами, птицами и зверями. Царю очень понравился этот хлеб, а стряпню старших невесток он приказал дворне отнести.

В следующий раз царь велел невесткам соткать ковер. Ночью лягушка вновь превратилась в Василису Премудрую и выткала красивый ковер с узорами и цветами. Увидев его, царь велел расстилать его только по праздникам, а ковры старших невесток убрать с глаз долой.

Царь захотел познакомиться с женами своих сыновей, и устроил пир. Лягушка сообщила Ивану, что появится на пиру чуть позже. Братья посмеивались над Иваном, но вдруг ударил гром и молния, и приехала карета с прекрасной Василисой Премудрой. Во время танца она взмахнула руками, и появилось озеро с лебедями. Все гости были поражены женой Ивана, который, недолго думая, отправился домой, чтобы сжечь лягушачью кожу. Узнав об этом, Василиса опечалилась – ей оставалось всего три дня, чтобы освободиться от колдовства. Обернувшись голубкой, улетела он к Кощею, своему отцу.

Отправился Иван Царевич на поиски жены. Сносив две пары сапог, он встретил старика, который дал ему клубок и посоветовал идти за ним. По дороге царевич встретил медведя, зайца, селезня и щуку, но не убил их, а отпустил. Клубок привел Ивана к избушке Бабы-Яга. Та, услышав о его беде, рассказала, как одолеть Кощея, который держал в плену Василису.

Иван Царевич нашел дуб, в котором в сундуке, в яйце, на конце иглы находилась смерть Кощея. Медведь, заяц, селезень и щука помогли Ивану добыть заветную иглу, которую он тут же сломал и освободил свою жену. С тех пор Иван Царевич и Василиса Премудрая жили долго и счастливо.

Место пословиц в современной жизни

Русские пословицы и их значение прочно закреплены в культуре нашего народа. Они — неотъемлемая часть повседневной жизни, будничных разговоров, литературы. Большинство пословиц не теряют актуальности, они отражают суть вещей, не ограниченную временными рамками существования. Их смысл остался таким же значимым, как и столетия назад. Типы человеческого характера и законы мироздания с течением поколений мало изменяются. Русские пословицы и их значение не поменяли своего места в жизни общества. Их задача все так же — научить и предупредить.

Последние поколения сильно отдалились от литературы, многие русские народные пословицы и их значение неизвестны современным детям. Для них это бессмысленный набор слов. Однако на жизненном пути им придется еще не единожды столкнуться с этими высказываниями. И даже не читая литературной классики, они со временем узнают эту часть народной культуры.

Пословицы со словом сказка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказка — складка, песня — быль. Сказка — складка, послушать сладко. Сказки не салазки: не сядешь да не поедешь. Сказку слушай, а к присказке прислушивайся. Сказывали и мы сказки. Быль за сказкой не угонится. В сказках все есть, да в руках ничего нет. Красна сказка складом, а песня — ладом. Сказка — ложь, да в ней намек. Не жизнь – сказка! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Не красны сказки письмом, а красны смыслом. Не всякая водица для питья годится, не всякая сказка людям указка. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не складна сказка письмом, складна вымыслом. Рассказывай сказки! Если не вры, так сказки добры. Жил был царь Тофута — и сказка вся тута. Сказал бы и еще сказку, да дома забыл. Сказка вся, больше сказывать нельзя. Всякая прибаутка в сказке хороша. Всякой сказке бывает конец. Кашу кушай, а сказку слушай: умом-разумом смекай да на ус мотай. Либо дело делать, либо сказки сказывать. Сказки-не салазки: не сядешь да не поедешь. Сказка не сказка, а присказка. Хороша сказка, да последняя. Это присказка, а сказка будет впереди.

Сказка Золотой конь

В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со старухой. Старик охотою промышлял, старуха дома хозяйничала.

Жаден старик, а старуха еще пуще. Что старик ухлопает, то старуха слопает.

Вот встает рано утром старик и говорит:

— Поднимайся, старуха! Разогревай сковородку, пошел я на охоту. Ходил-ходил старик по лесу, ни зверя, ни птицы не нашел. А старуха сковородку грела, пока не покраснела.

Идет старик домой с пустой сумой. Видит — сидит на гнездышке птичка, под ней двадцать одно яичко. Хлоп! Убил ее.

Приходит домой.

— Ну, старуха, принес я закуску!

— А что же ты, старик, принес?

— Да вот убил на гнездышке птичку, взял под ней двадцать одно яичко.

— Ах ты, дурак старый! Не надо было птицу бить. Яйца-то ведь они, насиженные, никуда не годные. Садись-ка теперь сам, доводи их до дела.

И птицу жарить не захотела. Не стал старик перечить, сел в лукошко вместо наседки.

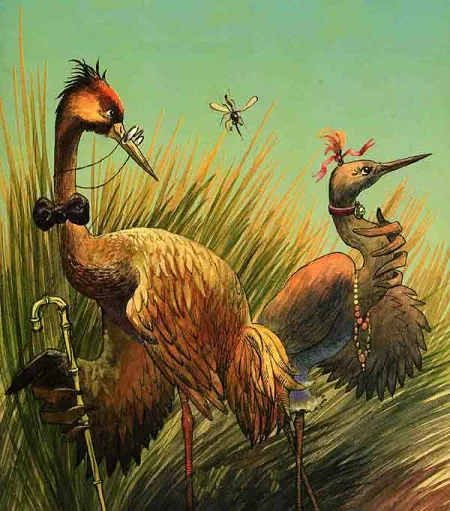

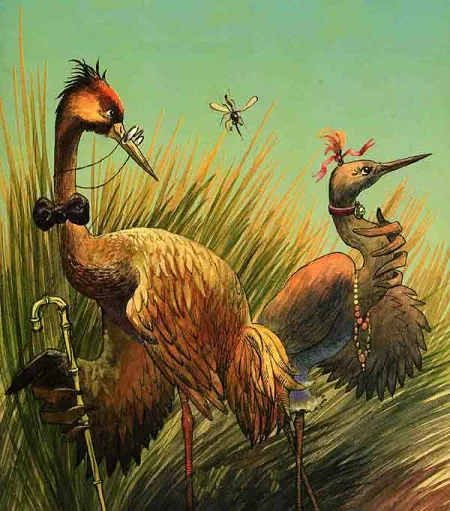

Сказка «Журавль и цапля»

Простые законы житейской мудрости

В сказках про животных персонажи наделены человеческими качествами. В сказке «Журавль и цапля» две птицы жили уединенно на болоте. Решив скрасить свое одиночество, журавль пошел к цапле свататься, но пришелся ей не по вкусу. Ей показалось, что жених «долговязый», «летает худо», прокормить ее не сможет. После строптивая одинокая цапля пожалела о своем отказе, и сама отправилась к журавлю. Он же не забыл обиду, отказался общаться. С той поры так друг к другу и ходят. В сказке тонко очерчены человеческие характеры, отражены отношения самолюбивых людей, для которых существует неразрешимая проблема выбора идеального спутника. Они забыли, что у всех есть свои недостатки. Потому у сюжета сказки нет конца, гордецы не найдут выхода из сложившейся ситуации. Чувствуется насмешка сказочника над поведением героев.

Сказки, в которых встречаются пословицы

Сказка о рыбаке и рыбке:

Дурачина ты, простофиля!

Поделом тебе, старый невежа.

Чего тебе надобно, старче?

Что ты баба, белены объелась?

Сказка о Царе Салтане:

Но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь.

Пораздумай ты путем, не раскаяться б потом.

Сказка о попе и работнике его Балде:

Ест за четверых, работает за семерых.

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.

Лисичка-сестричка и серый волк:

Битый небитого везет.

Мерзни, мерзни волчий хвост.

Сказка «Царевна Лягушка:

Утро вечера мудренее.

Сказка «Лиса и Журавль»:

Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем.

Как аукнулось, так и откликнулось.

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец!

Теперь вы знаете, в каких сказках встречаются пословицы

.

Этимология

Что означает название существа?

На это вопрос нельзя ответить однозначно. Согласно одной из точек зрения «сивка-бурка, вещая каурка» означает прежде всего цвет коня. «Сивый» – белый, «бурый» — темно-рыжий, «каурый» — огненно-рыжий. А вот значение термина «вещий» объяснять уже не надо – речь идет о способности коня предвидеть будущее, в данном случае о его волшебных свойствах самого широкого диапазона… По поверьям древних славян, конь являлся потусторонним проводником в царство мертвых. Именно поэтому лошадей было принято приносить в жертву во время похоронных обрядов. Почему покойный отец подарил Ивану Сивку-Бурку? Потому что тот верой и правдой служил еще его собственному отцу и деду. После смерти он возрождался вновь, вызванный к жизни при помощи магического ритуала, и начинал служить новому хозяину. То есть это дух, охраняющий род. О том, что Сивка-Бурка — обитатель загробного мира, свидетельствует весь его облик: «Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет». А отчего конь имеет три масти – сивую, бурую и каурую? Здесь тоже все не так просто, считают специалисты по фольклору. Скорее всего, это намек на то, что дух Сивки-Бурки воплощает в себе сразу три сущности – коней, принадлежащих соответственно деду, прадеду и отцу Ивана. Кстати, в одном из вариантов сказки каждый из трех братьев получает коня одной масти, но старшему и среднему брату не удается допрыгнуть на своих лошадях до окошка терема, где сидит прекрасная царевна, и им отрубают головы. И лишь Иванушка на своем кауром жеребце достает до окна и целует царевну… Еще один вариант гласит, что отец оставил сыновьям лошадей всех трех мастей, но старшие братья не явились на могилу за наследством, и все три коня достались младшему брату.

На Руси символ коня постепенно стали отождествлять с Солнцем: сивка (конь белой масти) воплощал зимнее неяркое солнце, а бурка (красный) – летнее, палящее… Кстати, древнерусские художники и иконописцы практически всегда изображали коней либо белыми, либо огненно-красными…

Согласно другой точке зрения две из указанных мастей являются явными заимствованиями из тюркского, в татарском они звучат так: каур — коричневый, бур — рыже-красный. Для слова «вещий» нет масти, даже названия соответствующего цвета в русском языке. Впрочем, возможно что это искажение названия масти — мышастая (мыша/выша — вещий), или цвета — бежий. Также можно предположить, что «вещий» восходит не к названию масти или цвета, а к тюркскому слову «еш» — 1. идти, ехать иноходью; 2. бить ногой о землю (о лошади), разгребать/разбрасывать землю (о коне); 3. скакать (ЭСТЯ1). То есть «ещая каурка» — это что-то типа резвая каурка. Кстати, далее по тексту обращения в сказке: «Стань передо мной, как лист перед травой!». То есть резвая, стань послушной передо мной. Со значением слова «вещая», то есть «говорящая» или «предсказывающая будущее», дальнейший текст обращения не является связанным общим смыслом. Для сказки, как для любого художественного произведения характерна игра с противоположностями, на контрастах. То есть прыгни сначала в чан с горячей водой, потом с холодной водой. Эта игра может сохраняться и в отдельном предложении, поэтому обращение может быть: «Конь с сивой мастью, с бурой мастью, конь резвый и дикий (каурая масть — «дикая»), встань передо мной покорно, как лист перед травой».

Таким образом, сказка «Сивка-бурка» содержит сведения о тюркско-славянском взаимодействии в средневековье, либо в более ранние времена.

Сказка «Царевна-лягушка»

Образы Василисы Премудрой и Ивана-царевича. Образы сил зла. Вера в торжество добра

Волшебные сказки – это своеобразная приключенческая народная литература. Сказочный герой совершает опасное путешествие в «тридевятое царство, тридесятое государство», где ему нужно пройти испытания, одержать победу над злом. Заканчиваются приключения всегда благополучно. Основные черты волшебных сказок определены мифическим мировоззрением древних людей, их магическими обрядами. В сказке «Царевна-лягушка» много магии, загадок, превращений. Скрытый смысл сказки раскрывает представления народа о добре и зле, мудрости и глупости.

В «Царевне-лягушке» есть троекратное повторение: на три года заколдована Василиса Премудрая; царь, у которого три сына, трижды испытывает своих невесток. Старшие царские сыновья корыстолюбивые и зловредные, младший сын – добродушен и бескорыстен. Иван-царевич в обыденной жизни скромен, мухи не обидит. Он беспрекословно подчинился воле отца, женившись на лягушке, терпеливо сносил обиды от старших братьев, которые зло подшучивали над ним. Неразумный поступок он совершил, когда, не спросив жены, сжег ее лягушачью шкуру. Чтобы вернуть Василису Премудрую, он решительно отправляется на ее поиски. В пути, несмотря на голод, царевич проявил милосердие и пощадил медведя, зайца, селезня и щуку, которые отплатили ему добром. Проявив удаль и бесстрашие, он справился с Кощеем Бессмертными спас Василису. В образе Ивана-Царевича отражены черты положительного героя, история которого присутствует во многих других сказках. Он всегда побеждает нечисть и зло, делает все для преумножения добра. Сказочный герой представляет собой образец правильного поведения честного, готового постоять за правду человека.

Василиса Премудрая из-за заклятья Кощея Бессмертного должна была носить лягушачью шкурку, которая скрывала ее настоящую красоту. Красавица впала в немилость отца, потому что ему не нравилось, что дочь стала умнее его. Она для Ивана-царевича стала верной и заботливой женой, помогала решать мужу все проблемы. В образе Василисы Премудрой дан пример хорошей хозяйки и искусной мастерицы.

В сказке череда чудес основана на бытовых понятиях и представлениях русских людей. Об умении печь хлеб сказочник поведал с восхищением крестьянина, знающего толк в выпечке. По повелению царя жёны сыновей испекли по караваю. У жены старшего сына, боярской дочери, каравай подгорел. Жена среднего сына, купеческая дочь, каравай недопекла. У Василисы Премудрой каравай получился такой, какой царю доводилось лишь по праздникам есть. Потому и раскрываются подробности хлопотного дела: Василиса просеяла муку пшеничную через«частые решета, мелкие сита», тесто белое долго замешивала – вот и получился мягкий и рыхлый хлеб, который умелица разукрасила узорами мудреными.

Столь же уважаемо в глазах крестьянина искусство тканья и вышивания, которым владеет мастерица Василиса: где кольнет иглой – там «цветок зацветает», «хитрые узоры» появляются, «птицы летят». Высоко ценилось и считалось чудесным умение танцевать. Махнула левым рукавом Василиса – появилось озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Закончила плясать, пропали и озеро, и птицы. Так изображено в сказке чудо танца, напоминающего движения лебедей с их медленным скольжением и плавным покачиванием.

Злое начало воплощено в отвратительных фантастических чудищах.Обычно в сказках Баба Яга предстает коварной похитительницей или зловещей ведьмой, враждующей с людьми. Жилище Яги представляет собой избушку на курьих ножках в глухом лесу, вдали от всего живого. Она словно живет на границе волшебного мира, стоит на его страже. Попавшему к Яге человеку грозит гибель, только сообразительность и смекалка помогают спастись. Но в этой сказке образ Бабы Яги предстал иным: она помогает доброму молодцу в поисках Василисы Премудрой, дает совет, как справиться с Кощеем.

Образ Кощея Бессмертного представляет собой могущественную враждебную людям силу, властелина царства темных сил. Он жесток даже к собственной дочери, не приняв ее превосходства. В образе этого сказочного персонажа воплощены самые негативные черты человека. Это хитрый, коварный, жестокий и агрессивный злодей, которого не убить «ни стрелой, ни пулей». Свою смерть злой чародей спрятал на острие иглы, которая была в яйце, хранившемся в утке. Утка спрятана в зайце, запертом в сундуке, подвешенном на цепях к вершине огромного дуба. Победить Кощея Бессмертного можно, только добравшись до его тайника. Непобедимого злодея смог одолеть с помощью животных Иван-царевич. Такой финал демонстрирует торжество сил добра над злым началом.

Сочинение-анализ 2

Часто, за главными героями и даже животными, писатель скрывает реальные личности. В сказке описана вся боль и переживание автора за свое Отечество. Описание всей страны и народа, который попал под несправедливый политический режим и унижение, подвергающегося эксплуатации – это и есть образ Коняги. Автор описывает в сказке беспомощное положение крестьянства в России. Он не жалеет художественных деталей, для показа образа замученной, жалкой, уродливой лошади с разбитыми ногами и очень худыми ребрами.

Труд, который не дает возможности отдохнуть. Автор описывает природу как – «мать», для всех других; и как – «испытание» и «мучение» для Коняги.

Так как пишет и характеризует эти просторные поля Щедрин, никто не писал до него прежде. Бескрайние просторы полей были для мужика тюрьмой, своеобразной каторгой, которая длилась из года в год. Эти поля кормили чиновников и купцов, но лишали мужика всякой надежды на светлое будущее. Нет конца работе, мучениям, усталости. Конягу ждет лишь изнурительный труд. Он рожден, лишь ради того, чтобы трудиться. А в день, когда он перестанет трудиться, он помрет.

Неравенство в социальном мире описано в сказке с помощью сравнений Коняги и его брата, который живет в отличии от него — в тепле и более лучших условиях. Пустоплясу повезло, для него предпочли теплое стойло и овес, вместо голода и изнурительного труда.

Пустоплясы, в сказке Щедрина, не просто существовали за счет труда и работы Коняги, они позволяли себе вести умные разговоры о нем

В этих беседах не было ничего полезного и важного. Пустоплясы поражались силе воли Коняги

Его бьют, а он продолжает жить; его кормят одной лишь соломой, а он не сдается, продолжает жить.

Подобные пустоплясы, со временем, начали надоедать ему ценными советами. Мнения всех пустоплясов пусты и не имеют никакого значения, как их собственные жизни. Автор сказки говорит, что в пустых беседах, не рождается истина, а исчезает здравый смысл.

Народ – это огромная сила, но возможно ли ему предоставить свободу? Вот о чем размышляет писатель. Его народные сказки наполнены поучительными выводами, юмором и даже сатирой, которые направлены на сочувствие по отношению к обычному человеку, низшему социальному слою.

Тема, идея, суть, смысл

На пристань

Ну что стоит царю со своими слугами да сенными девушками ее просьбу исполнить? Упросила она отца.

Пустил он ее к морю корабль посмотреть, музыку послушать. А сенным девушкам приказал не спускать глаз с Марьи-королевны, чтобы беды какой не случилось.

Корабль у самой пристани стоит. На нем все окна отворены, людей не видно. Оперлась царская дочь на подоконник, заслушалась чудесной музыкой. Заслушались и сенные девушки.

Не заметил никто, как подхватил Иван Марью-королевну на свой корабль. И понесли их быстро паруса. Увез Иван Марью-королевну. Прибыли они домой. Обрадовался старик, в пляс пустился. Плясал, покуда шапку не потерял.

— Теперь буду жениться, — говорит. Марья-королевна отвечает:

— Нет, погоди! Сумел меня увезти, сумей и шкатулку мою с уборами унести.

— А где же твоя шкатулка?

— Стоит моя шкатулка под тем столом, на котором батюшка-царь обедает.

Призывает старик Ивана:

— Вот тебе задача: привези мне шкатулку Марьи-королевны.

— Ой, батюшка, не смогу я! — отвечает Иван.

— Ты, Иван, мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Привезти шкатулку ты должен.

И разговора больше нет. Пошел Иван к коню на совет:

— Ой, конь мой верный! Вот когда мне беда!

— Это — беда не беда, впереди будет беда. Ложись спать, утро вечера мудренее.

Встает утром Иван, седлает коня, отправляется в то царство, откуда Марью-королевну привез. Навстречу старик-побирушка. Купил у него Иван одежду с сумой за сто рублей. Переоделся нищим. Подъезжает к царскому дворцу. Вынул золотое перо, махнул им туда-сюда, стал конь золотой. Пустил его Иван в царский двор.

Выбежали царские слуги и сам царь с царицей. Стали золотого коня ловить, забыли в доме двери затворить.

А Иван проворен был. Вбежал во дворец, схватил из-под царского стола шкатулку и в суму положил. Выскакивает на двор, кричит:

— Не смогу ли я пособить?

Вскочил на коня, угодил ногами в стремена. Ускакал и шкатулку увез.

Старик пуще прежнего рад.

Задания итоговой работы: «Разработка методического материала по изучению фольклорав среднем звене»

Итоговая работа предполагает выполнение

одного из предложенных (по выбору) заданий.

Вариант 1. Написать 9-ю лекцию на тему:

«Фольклорные традиции в произведениях

литературы XIX века».

Вариант 2. Написать сценарий фольклорного

праздника для учащихся среднего звена.

Вариант 3. Разработать план урока по одному

из перечисленных произведений: «Сказка о царе

Берендее» В.А. Жуковского; «Сказка о царе

Салтане…» А.С. Пушкина; «Городок в табакерке»

В.Ф. Одоевского; «Песня про царя Ивана

Васильевича…» М.Ю. Лермонтова; песни русских

поэтов первой трети XIX века. Прислать материалы и

самоанализ проведённого урока.

Вариант 4. Составить “галерею” картин

русских художников, посвящённых фольклорным

сюжетам, дать им литературный комментарий.

Вариант 5. Составить и прокомментировать

список обязательной и рекомендуемой литературы

для учащихся среднего звена по теме «Фольклор и

его традиции в русской литературе».