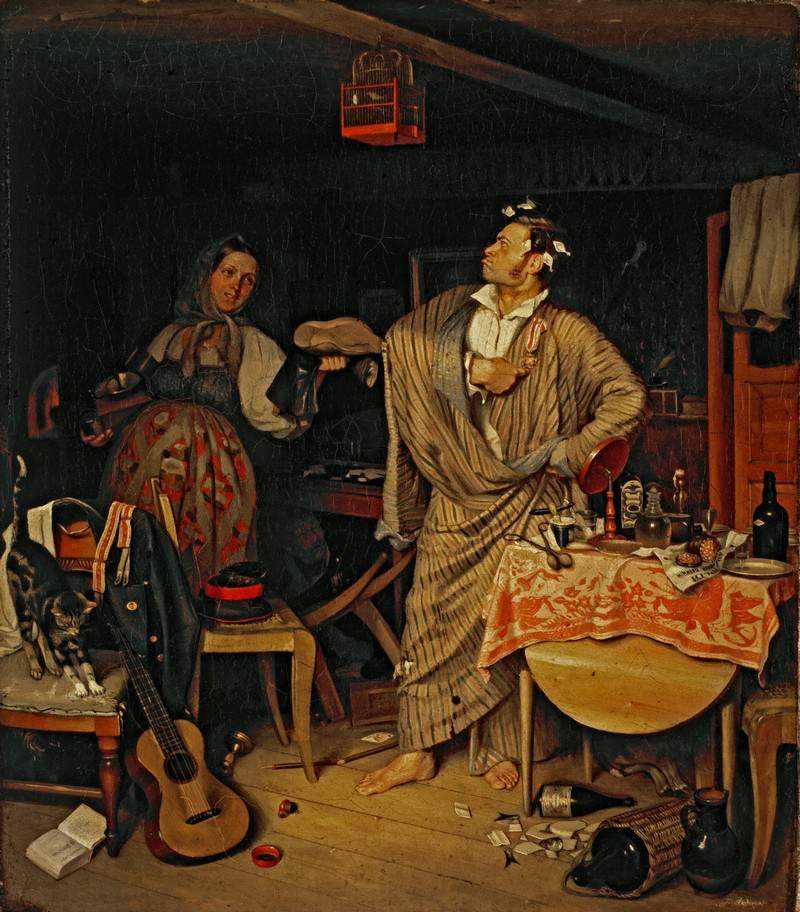

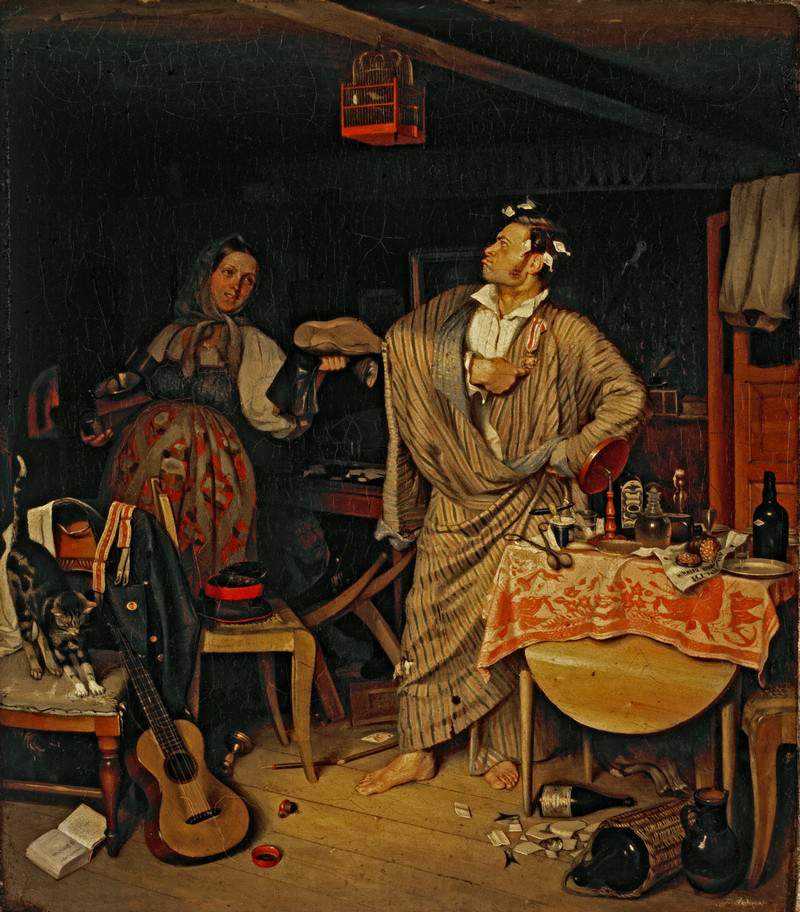

«Не в пору гость»

Следующая картина, которую в 1849 году нарисовал Федотов, — «Завтрак аристократа». В ней художник отказывается от карикатурной манеры изображения, присутствующей в «Свежем кавалере». Да и герой картины не очень достоин насмешки. Написано полотно было под влиянием фельетона, автором которого, как выяснилось позже, был И. Гончаров. В нем он говорил о частом несоответствии внешнего вида человека его сущности. Он отмечал, что многое может открыться, если застать его врасплох. Застали, и что? Очень жаль молодого человека, напуганного до смерти тем, что сейчас кто-то, чьи шаги он слышит, войдет и узнает, что аристократ, в сущности, нищ. Герой картины не сливается с роскошной обстановкой, а противостоит ей, она осталась ему от предков, совсем не бедных людей. А может быть, он и рад бы был лишиться обстановки и вести более здоровый образ жизни, да завещание не позволяет.

Молодой человек на полотне не вызывает раздражения и желания позлорадствовать, слишком хорошо изобразил истинное положение вещей Федотов. «Завтрак аристократа» показывает не суетное самолюбие, а возможный крах того, что удачно скрывалось, может быть, очень долгое время. Может быть, это идет отец богатой, но не знатной девушки, который рад-радешенек выдать ее за представителя известного аристократического рода, не предполагая истинного положения вещей.

Худенького мальчика жалко. Он не похож на Богатый интерьер выписан очень тщательно, вплоть до каждой мелочи. Все красиво, все изысканно, все предназначено для услады. Поэтому так обезоруживающе выглядит вывернутый наизнанку изящный кошелек — он кричит о вопиющей бедности неприспособленного к трудной жизни отпрыска аристократического рода.

Картина размером 51 х 42 см хранится в Третьяковской галерее. Многие считают, что написана она под сильным влиянием Карла Брюллова. Палитра перекликается с полотнами гениального старшего художника. И красота материального мира, великолепно переданная Федотовым в этой работе, напоминает изысканные

Московский период: художник выручает семью

Несмотря на то, что у самого не всё ладилось, Павел Федотов сумел помочь своей семье. В начале 1849 года он вынужден уехать в Москву – тяжело заболел отец, а сестра, беременная вторым ребёнком, овдовела, над семьёй нависли долги. Надо было взять на себя все хлопоты и раздобыть денег. Помогла выставка, успех которой окрылил художника и вселил в него новые надежды. Живописец полюбился московской публике, которая в свою очередь была рада помочь семье художника. «В участи моего отца и сестры-вдовушки первые лица в городе приняли участие», – вспоминал успокоенный за родных Федотов.

Вместе с тем появились и свежие настроения – на смену высмеивания пошлых глупостей пришло стремление уделить внимание светлому и радостному. Так, начали появляться портреты, наполненные лиризмом

Примечания

- ↑ Абрамов Е. П. Вторая жизнь живописца Федотова // Военно-исторический журнал, 2015. — № 7. — С. 57.

- Федотов, Павел Андреевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- В прапорщики // По кадетским корпусам // Приказ // Декабря 13 дня 1833 года // Высочайшие приказы о чинах военных за 1833 год. — СПб., 1834. — С. 829.

- Федотов, Павел Андреевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

-

Шедевры русской живописи. — М.: «Белый город», 2007. — 568 с. — ISBN 5-7793-0726-1.

- . Kulturologia.Ru. Дата обращения: 3 мая 2021.

- Шкловский, 1965: 184.

- В. И. Саитов, «Петербургский некрополь», в 4-х томах, СПб., 1913, том IV, с.717.

- По домашним обстоятельствам // Увольняются от службы: // Приказ // Января 3 дня 1844 года // Высочайшие приказы о чинах военных за 1844 год, с 1 января по 30 июня. — СПб., 1845. — С. 4.

↑ Картины художника Федотова

Картины Федотова — это жанровые сценки из обыденной жизни. Они сочные, яркие с очень запоминающимся сюжетом и героями. Реальность, приземленность, безыскусность сюжета нисколько не умаляет и не делает их скучными, а, наоборот возникает желание взглянуть еще раз. Художник мастерски использует прием центра и задника, основного и второстепенного. На всех его картинах основное яркое пятно в центре картины.

П.Федотов картина Разборчивая невеста фото

П.Федотов картина Разборчивая невеста фото

За него цепляешься взглядом, оно притягивает внимание. Лишь потом взгляд перемещается на задний план, где каждый персонаж или предмет интересен и важен

Ни на одной картине Федотова нет лишних деталей для украшательства – все строго и четко по сюжету, и, тем не менее, они все интересны и каждый несет определенную смысловую нагрузку.

Вот, например картина “Сватовство майора”. Центральное место – белоснежное, воздушное, кружевное платье девушки. Ее стеснительность вызывает сочувствие и жалость. А, может быть это обыкновенное притворство, которое чувствует домашний кот, который под шумок успел стянуть лакомый кусочек чего-то и теперь довольный облизывается?

Интересные факты из жизни художника

Заботы и разочарование вместе с постоянным напряжением ума, рук и глаз, особенно при работе в вечернюю и ночную пору, оказали разрушительное воздействие на здоровье Павла Андреевича.

У художника ухудшилось зрение, он стал страдать приливами крови к мозгу, частыми головными болями, состарился не по годам, и в самом его характере происходила всё более заметная перемена: весёлость и общительность сменились задумчивостью и молчаливостью.

В 1852 году у Павла Андреевича обнаружились признаки острого психического расстройства. Друзья и начальство Академии поместили Федотова в одну из частных петербургских лечебниц для душевнобольных, а государь пожаловал на его содержание в этом заведении 500 руб.

Несмотря на это, болезнь прогрессировала, и осенью 1852 года знакомые выхлопотали перевод Павла Андреевича в больницу Всех скорбящих на Петергофском шоссе.

Цензурный комитет запретил публиковать известие о смерти Павла Андреевича в печати.

Его поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», изданная в 1857 году в Лейпциге, была запрещена для распространения в России.

Детство

Ясельно-детсадовский период Алексей провел в Невинномысске, а взрослеть уехал к Черному морю, в портовый город Таганрог Ростовской области, куда после окончания строительства отправились его родители. Здесь же, в Таганроге, жили и обе бабушки мальчика.

Домна Титовна Моторкина, бабушка по материнской линии, кроме дочери Валентины, имела еще пятерых детей. В годы Великой Отечественной войны она носила снаряды и копала окопы.

Александра Семеновна Федотова, мать папы Алексея, также оставалась в родном Таганроге в годы фашистской оккупации.

Пока внук подрастал, они несколько раз навещали его в Невинномысске, заодно подбивая сына и дочь вернуться домой в Таганрог. И добились своего.

Алексей Федотов с родителями отправился к бабушкам.

В 1985 году там же, в Таганроге, у будущего актера родилась сестра Лена, впоследствии связавшая свою жизнь с медициной. Она стала стоматологом.

Алексей же с раннего детства хотел быть только артистом. И никем другим.

Уже в четыре года будущий мастер пародии одевался в мамины платья и, водрузив на голову шляпу своей родительницы, бегал по дому, пугая всех. В седьмом классе он записался в любительский ансамбль русского народного танца, в составе которого даже пару раз выезжал на гастроли. А еще через год Алексей Федотов вошел в состав школьного театрального кружка, параллельно начав учиться игре на фортепиано.

Фантастика или откровение?

Лев Федотов писал о том, что в будущем изобретут таблетку, которая «при попадании в организм человека позволит управлять его волей и настроением». Теперь «таблетки управления» логично назвать встроенным микрочипом. Он прогнозировал, что человечество, освоив Землю и надземное пространство, будет обживать недра как «подземные квартиры». И что со временем преобразуется сама телесная оболочка человека – вплоть до обретения им бессмертия.

Ирина Волкова полагает, что Лев Федотов был увлечен идеями русского космизма. Так называлось философское течение начала XX века, основанное футурологом Николаем Федоровым. Среди известных космистов был Константин Циолковский. Федотов, скорее всего, разделял взгляды биокосмизма – утопии о распространении влияния человека в космосе. По словам Ирины Волковой, которая профессионально занимается мемуарами юношества довоенного периода, почти все их авторы были провидцами:

«Был еще интереснейший юный субъект Юрий Баранов. Он погиб на войне, предвидел свою гибель. Таких молодых людей было немало. Думаю, дело в очень необычной организации их личностей и их мышлений. Все они, так или иначе, были космистами, ощущали слитность со своей планетой. Чувство причастности ко всему вырабатывало у них более тонкое восприятие действительности и возможность экстраполировать текущие события на будущее. В базовых прогнозах они не ошибались никогда».

Лев Федотов прожил всего 20 лет. И его главной кличкой с детства была и осталась «Леонардо», в честь да Винчи. Возможно, он действительно был гением. В генетике есть наблюдение о том, что ребенок с задатками гениальности рождается, как правило, в браке самого обычного человека с человеком необычным, к тому же с какой-нибудь патологией. «Обычной» у Льва была мама, ее он в дневниках называет «мамаша» или «родительница моя». Необычным был отец, к которому Лев был привязан и который передал ему и героические наклонности, и интерес ко всему, и сильное литературное дарование. Отец страдал эпилепсией и тоже рано ушел из жизни, как и сын.

Первые картины и перспектива

Разборчивая невеста 1847 г.

Разборчивая невеста 1847 г.

Герой первого такого полотна, ради которого художник освоил технику маслом, чиновник-хвастун («Свежий кавалер», 1847). В начале следующего года появилась «Разборчивая невеста». Живописец чрезвычайно внимателен к деталям – на картинах каждый предмет выразителен, выбор оттенков обоснован, любая мелочь значительна. Показав эти работы Карлу Брюллову, теперь Федотов услышал похвалу, а также предложение участвовать в выставке Академии художеств.

Препятствием стали лишь материальные трудности – было только начато «Сватовство майора», а денег не было. Брюллов выхлопотал пособие живописцу от Академии, а также зачисление того в кандидаты – если новую картину примут, то Федотов станет академиком.

С этого дня все помыслы и энергия живописца подчинены одной цели – он целенаправленно бродит по Петербургу, заходит в трактиры, бывает в купеческих домах, и везде цепким взглядом выискивает кричащие и просящиеся на холст детали. Так же скрупулёзно подбирает типажи действующих лиц. В результате к концу 1848 года картина была готова и восторженно принята (вместе с первыми двумя).

Родители

Павел появился на свет 4 июля 1815 года в Москве. Его отец, Федотов Андрей Илларионович, был отставным прапорщиком, в армии служил в екатерининские времена. Последние два десятилетия ХVIII века старший Федотов участвовал практически во всех военных походах и кампаниях. Отец был закалённым в боях, отважным и честным воином. Он служил в Апшеронском полку, которым командовал сам Суворов. Когда Андрей Илларионович выходил в отставку, ему было пожаловано дворянство и чин поручика, однако это не смогло уберечь его от бедности.

Суровый, угловатый и жёсткий отец был необыкновенно педантичен. Впоследствии художник рассказывал, что осуждал его за подозрительность, при этом удивлялся неумолимой врождённой правдивости. Старший Федотов передал сыну черты, которые присущи настоящим мужчинам: ставить перед собою цели и добиваться их, всегда осознавать своё место в строю, быть сдержанным, чувствовать долг перед отечеством.

Семья была многодетной. Мама, Наталья Алексеевна (девичья фамилия Калашникова), занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием сыновей и дочек.

16 июля 1815 года в Огородниках Никитского сорока города Москвы, в церкви Харитония Павла крестили. Его крёстными родителями были дворянская дочь Толстая Екатерина Александровна и советник коллегии Петровский Иван Андреевич.

Болезнь и смерть

Заботы и разочарование вместе с постоянным напряжением ума, рук и глаз, особенно при работе в вечернюю и ночную пору, оказали разрушительное воздействие на здоровье Павла Андреевича. У художника ухудшилось зрение, он стал страдать приливами крови к мозгу, частыми головными болями, состарился не по годам, и в самом его характере происходила всё более заметная перемена: весёлость и общительность сменились задумчивостью и молчаливостью.

Весной 1852 года у Федотова проявились признаки острого психического расстройства. Его поведение отличалось странностью. Вскоре Академию известили из полиции, что «при части содержится сумасшедший, который говорит, что он художник Федотов».

Друзья и начальство Академии поместили Федотова в одну из частных петербургских лечебниц для душевнобольных, а царь пожаловал на его содержание в этом заведении 500 руб. Несмотря на это, болезнь прогрессировала, и осенью 1852 года знакомые выхлопотали перевод Павла Андреевича в больницу Всех скорбящих на Петергофском шоссе. Здесь Федотов и умер 14 ноября того же года от плеврита, забытый всеми, кроме немногих близких друзей.

Похоронен на Смоленском православном кладбище в мундире капитана лейб-гвардии Финляндского полка. Цензурный комитет запретил публиковать известие о смерти П. А. Федотова в печати. При жизни художника не было напечатано ни одного его литературного сочинения. Его поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», изданная в 1857 году в Лейпциге, была запрещена для распространения в России.

Памятник возобновлён л.-гв. Финляндским полком в 1893 году. В 1936 году прах художника был перезахоронен в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры с установкой нового памятника.

Лёва Федотов: что было в тетрадях

После того, как закончилась война, были обнаружены дневники Льва Федотова. Информация, которая в них содержалась, сделала его известным. В 15 тетрадях, которые были тщательно пронумерованные, мальчик записывал не только события из своей жизни. Заносил свои мысли. Первая тетрадь датируется 1941 годом, а последняя — 23 июля 1941 года. В тетрадях описанны реальные события, что подтвердили одноклассники и друзья Льва Федотова. Друг молодого человека, Юрий Трифонов, впоследствии ставший известным писателем, в 1980 году обратился к матери Льва, с просьбой разрешить использовать записи из дневников для постановки пьесы «Дом на набережной».

После внимательного изучения аналитических выкладок и прогнозов, записанных в дневниках, выяснилось следующее. Лёва Федотов точно спрогнозировал дату начала войны, ее ход, и некоторые другие события. Существует информация о шестнадцатой тетради, в которой содержалась информация о будущем. Этот труд юный прорицатель положил в портфель, и спрятал в одной из подземных галерей. Со слов очевидца, Михаила Коршунова, они вошли в один из подземных ходов, который был прорыт под Москвой-рекой. Через сложные лабиринты попали в большой зал с высоким сводом. Там Лев Федотов оставил тетрадь с предсказаниями. По его словам, человечество пока не готово узнать информацию о грядущих временах.

Значительно позже Михаил пытался отыскать место, где они оставили тетрадь, но потерпел неудачу. Точный путь он не помнил, а подземные галереи представляют собой запутанный лабиринт. По одной из версий, диггеры в подземных катакомбах нашли портфель темно-коричневого цвета, в котором лежала объемная тетрадь. Надпись на тетради была такой: «Лева Федотов. История будущего». На 48 страницах мелким, но разборчивым почерком, были описаны грядущие события. Информация, которую содержала тетрадь, была обнародована.

«Ботаник» с кулаками

О школьнике с провидческим даром первым рассказал писатель Юрий Трифонов в романе «Дом на набережной». Лева тоже жил в этом знаменитом московском доме, учился в одной школе с Юрой и выделялся феноменальными способностями в любой области. Он был талантливым литератором, художником, музыкантом, у него был глубокий интерес к естественным наукам и необычайно широкий для подростка кругозор. К тому же Лева отличался бесстрашием – демонстрировал его, например, проходом по перилам балкона на 9 этаже или во время исследований с мальчишками глубоких подземных ходов. Их было немало в предвоенной Москве. Особенно ценилась его способность постоять за друзей: Федотов был грозой хулиганов – прекрасно владел джиу-джитсу, без конца тренировал ребро ладони для «убийственного» удара и умел овладеть любой, самой экстремальной ситуацией. Дневники он вел восемь лет. Это были 15 толстенных рукописных тетрадей, из которых после войны уцелело только четыре.

Кадетский корпус

Несмотря на бедность, гражданский чин титулярного советника позволил отцу Андрею Илларионовичу определить Павла в Первый Московский кадетский корпус. Мальчику на тот момент было одиннадцать лет. В 1826 году отец привёз его в Головинский дворец, где размещалось это военное учебное заведение. Корпус был любимцем у императора Николая I, ведь в его стенах воспитывали будущую офицерскую элиту России, потому и уклад здесь царил военный.

Подъём в шесть утра, с восьми часов уже начинали заниматься, каждый день обязательные строевые учения. Отпуска предоставлялись в праздничный или воскресный день только москвичам и лишь тем, у кого в течение недели не было никаких взысканий.

Федотов пользовался правом отпуска регулярно, так как с первых же дней учёбы зарекомендовал себя одним из лучших кадетов. Поведение у подростка всегда было примерное, в учёбе он показывал отличные результаты.

Здесь преподавали общепринятые школьные предметы – иностранные языки, физику, словесность, риторику, историю. Наряду с этим, кадетов обучали и военным дисциплинам – фортификации, артиллерии, тактике. Ребята занимались танцами, гимнастикой и фехтованием. Павел наибольший интерес проявлял к химии и математике.

Федотов внешне был среднего роста и особенной физической силы никогда не проявлял. Телосложение у него было близкое к атлетическому, но присутствовали признаки невропатической конституции. Внешностью Павел обладал представительной, можно даже сказать, аристократической.

Парень имел весёлый и общительный характер, часто проводил досуг в кругу других кадетов. К этому времени он начал сам сочинять песни и романсы. Здесь же в кадетском корпусе Федотов впервые почувствовал серьёзную тягу к живописи. Ему вдруг захотелось не просто рисовать, а посвятить этому делу всю жизнь.

Руководству кадетского корпуса не очень нравилось, что все поля учебных тетрадей Павла разрисованы портретами учеников, учителей, надзирателей. Да ещё вдобавок ко всему это было в карикатурном виде. Однако приходилось признавать, что карикатуры и портреты делал он весьма талантливо.

В 1830 году Федотова за успехи в обучении произвели в унтер-офицеры недавно утверждённого малолетнего отделения (нижний чин младшего командного состава). Среди других кадетов первенствовал он во всём, будь то точные науки, занятия в поле или учебные поединки на рапирах и саблях. Спустя два года Павел окончил корпус в чине фельдфебеля. Так как Федотов был на курсе первым кадетом, учившимся только на «отлично», по заведенной традиции его имя написали золотыми буквами на почётной мраморной доске, которая располагалась в актовом зале.

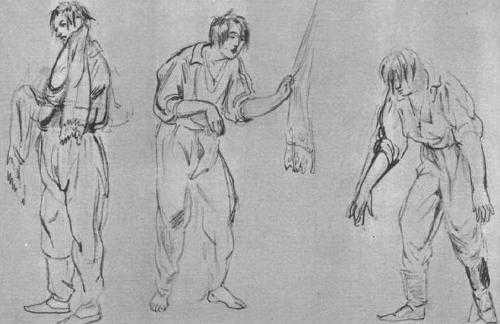

Слайд 4 ТворчествоВыйдя в отставку, в первое время Павел Андреевич

успешно попробовал свои силы и которая в николаевскую эпоху сулила почёт и

материальное обеспечение. Поселившись в бедной квартире в одной из дальних линий Васильевского острова, довольствуясь 15-копеечным обедом из кухмистерской, он ещё усерднее прежнего принялся упражняться в рисовании и написании этюдов с натуры как дома, так и в академических классахЧтобы расширить круг своих батальных сюжетов, ограничивавшихся до этого пехотой, Павел Андреевич стал изучать скелет и мускулатуру лошади под руководством профессора ЗаурвейдаФедотов показал свои работы Брюллову, всесильному в те годы в Академии художеств, который пришёл в восторг. Советом Академии Федотов был выдвинут на звание академика и получил денежное пособие.

Кино

Смерть Алексея Федотова наступила ровно через двадцать лет после того как в жизни актера появился волшебный мир кинематографа.

Его дебютной работой стал телеспектакль «Каменное сердце», вышедший в 1995 году.

За эти двадцать лет, отпущенные ему судьбой, он успел сыграть в более чем пятидесяти сериалах и фильмах, среди которых наиболее значимыми были «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Дом Надежды», «Крот-2», «Русский спецназ», «Повторение пройденного».

В 2003 году увидел свет сериал с участием Алексея Федотова «Три цвета любви», рассказывающий историю любви трех мужчин к их бывшей однокласснице, а также о поколении семидесятых, живущем в современном мире.

В 2001 году вышел девятый сезон детективного сериала «Тайны следствия», посвященный деятельности работников прокуратуры Санкт-Петербурга и расследованиям запутанных дел отечественной криминальной действительности.

Еще через год на телеэкранах появился сериал «Груз», в котором актер сыграл главную роль. Эта киноработа была посвящена суровым будням фельдъегерского спецотряда, каждый пакет документов которого является предметом охоты конкурирующих сил.

Настоящую же славу и узнаваемость Алексею Федотову принесла роль Никиты Захаржевского в сериале «Черный ворон».

Творчество Федотова

Павел Андреевич Федотов является родоначальником критического реализма в русской живописи. В его творчестве преобладают два направления.

В первом направлении преобладают рисунки и эскизные наброски, созданные под сильным влиянием Хогарта.

Сюжет этих произведений отличается сложностью и запутанностью. Их основная идея подчёркивается добавлением к выражающей её главной сцене побочных эпизодов. Художник не скупится на аксессуары, способные усилить раскрытие сюжета и иногда совершенно загромождает ими свою композицию. Движение человеческих фигур хотя и характерно, но угловато и утрированно.

То же самое надо сказать и о лицах, тип и экспрессия которых переходят в гримасу. Преобладающий элемент этих работ — карикатура.

По мере того, как Федотов совершенствовался, характер его произведений менялся, становясь менее изысканным. При этом типичность изображаемых фигур, осмысленность их движений и экспрессивность лиц не только не ослабевали, но и возрастали вследствие того, что художник всё чаще работал с натуры, не навязывая ей форм и выражения, представлявшихся его фантазии, но подыскивая в реальном мире то, что соответствовало этим представлениям.

Стремясь идти в этом направлении и преодолевая затруднения, возникавшие из-за недостаточного владения техникой, Федотов, благодаря своему острому уму, редкой наблюдательности и упорному трудолюбию достиг блестящих результатов. Но результаты были бы ещё более поразительны, если бы судьба дала ему лучшие условия и жизнь его не прервалась бы столь жестоко и преждевременно.

The Major’s Marriage Proposal

Тем не менее, и сделанного им достаточно для того, чтобы его имя осталось навеки одним из самых славных имён в истории русского искусства.

Он открыл новую, ещё никем до него не тронутую в русской живописи жилу национальности и сатиры, первый из всех художников показал пример удачной её разработки и оставил её в наследство возникшим после него талантам.

Заботы и разочарование вместе с постоянным напряжением ума, рук и глаз, особенно при работе в вечернюю и ночную пору, оказали разрушительное воздействие на здоровье Павла Андреевича.

У художника ухудшилось зрение, он стал страдать приливами крови к мозгу, частыми головными болями, состарился не по годам, и в самом его характере происходила всё более заметная перемена: весёлость и общительность сменились задумчивостью и молчаливостью.

В 1852 году у Павла Андреевича обнаружились признаки острого психического расстройства. Друзья и начальство Академии поместили Федотова в одну из частных петербургских лечебниц для душевнобольных, а государь пожаловал на его содержание в этом заведении 500 руб.

Несмотря на это, болезнь прогрессировала, и осенью 1852 года знакомые выхлопотали перевод Павла Андреевича в больницу Всех скорбящих на Петергофском шоссе.

Цензурный комитет запретил публиковать известие о смерти Павла Андреевича в печати.

История

Стихотворные описания П. А. Федотова

|

В конце 1843 года Павел Федотов, прослуживший перед этим около десяти лет в лейб-гвардии Финляндском полку, подал в отставку, поселился на 16-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге и полностью посвятил себя художественной деятельности. Имея изначальное намерение стать баталистом, вскоре он понял, что ему больше по душе бытовой жанр, в рамках которого в 1844—1846 годах им была создана серия многофигурных сепий. В 1846 году Федотов написал свою первую картину — «Свежий кавалер», а в 1847 году — ещё одно полотно, «Разборчивая невеста». В 1848 году Павел Федотов начал работать над картиной «Сватовство майора» (также известной под названием «Женитьба майора»), которая была окончена в том же году. Для окончания работы над картиной по ходатайству Карла Брюллова Федотов получил от Императорской Академии художеств 700 рублей ассигнациями, которые, в частности, можно было использовать на натурщиков, костюмы и прочие материалы. По словам скульптора Николая Рамазанова, дружившего с художником, во время работы над «Сватовством майора» Федотов «не позволял себе делать ничего без натуры» — платье невесты было специально для этого случая заказано; многие другие вещи, «до малейшей безделицы», были им куплены или взяты напрокат.

Сватовство майора (авторский вариант-повторение, холст, масло, 56 × 76 см, 1850—1852, ГРМ)

В октябре 1849 года полотно, под названием «Поправка обстоятельств, или Сватовство», демонстрировалось на выставке Академии художеств. На той же выставке экспонировались две другие картины Федотова — «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». По словам художника и критика Александра Бенуа, представленные на академической выставке картины Федотова «имели колоссальный успех, небывалый со времён „Помпеи“», заслужив «восторженное одобрение не только публики, но и, очевидно, по недоразумению, академических профессоров, в том числе самого Карла Брюллова». За полотно «Сватовство майора» Академия художеств присвоила художнику звание академика.

Федотов сочинил для своей картины стихотворное описание — так называемую рацею, которую он сам читал посетителям выставки 1849 года. По другим данным, сначала Федотов сочинил краткое стихотворное описание, а более длинная рацея с подробным описанием картины была создана им к двум персональных выставкам 1850 года в Москве, на которых демонстрировалась картина «Сватовство майора», — в галерее А. Ф. Ростопчина и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Впоследствии Федотов продал картины «Сватовство майора» и «Свежий кавалер» Фёдору Прянишникову, но получил за них значительно меньшую сумму, чем та, на которую рассчитывал: изначально предложив за «Сватовство» две тысячи рублей, при окончательном совершении сделки Прянишников объявил художнику, что сможет заплатить только половину; испытывавший материальные затруднения Федотов был вынужден согласиться. С тех пор полотно «Сватовство майора» находилось в собрании Прянишникова в Санкт-Петербурге; в описании его коллекции, изданном в 1853 году, картина фигурировала под названием «Приезд жениха». После смерти Прянишникова, последовавшей в 1867 году, картина была передана в Московский Румянцевский музей, в каталоге которого, опубликованном в 1915 году, она имела двойное название — «Приезд жениха (Сватовство майора)». В 1925 году, после расформирования Румянцевского музея, полотно поступило в Государственную Третьяковскую галерею.

В 1850—1852 годах Федотов написал вариант-повторение картины «Сватовство майора» (альтернативное название — «Смотрины в купеческом доме»), который ныне хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (холст, масло, 56 × 76 см; ранее в каталоге в качестве даты создания картины указывалось «около 1851 года», датировка «1850—1852» была предложена в каталоге, выпущенном к выставке 1993 года). Этот вариант-повторение до 1870 года находился в собрании московского мецената Василия Кокорева, а затем — в Царскосельском Александровском дворце, откуда в 1897 году был передан в создаваемый в то время Русский музей императора Александра III (ныне — Государственный Русский музей). Согласно надписи, сделанной на обратной стороне полотна реставратором А. Сидоровым, в 1886 году масляный слой с изображением был перенесён со старого холста на новый. Хотя сюжет и расположение персонажей в целом сохранены, вариант из Русского музея имеет ряд существенных отличий от картины из Третьяковской галереи.

Биография

«Вдовушка» (1851—1852, Третьяковская галерея, Москва)

Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года в семье Андрея Илларионовича Федотова, служившего в армии во времена Екатерины II, получившего при выходе в отставку чин поручика и дворянство, впоследствии обедневшего титулярного советника, и его жены Натальи Алексеевны Калашниковой. Крещён 3 июля в церкви Харитония в Огородниках, Никитского сорока. Помимо сына Павла, в семье родились ещё две дочери.

Павел Федотов, 1850-е гг.

В 11 лет определён отцом в Первый Московский кадетский корпус, где хорошими способностями и примерным поведением обратил на себя внимание начальства. В 1830 году произведён в унтер-офицеры, а в 1832-м — в фельдфебели

В 1832 году окончил курс с отличием (его имя было внесено в список на почётной мраморной доске в актовом зале корпуса). В свободное от учёбы время кадет Федотов любил рисовать. Первыми рисунками будущего художника были карикатуры на товарищей, самого себя, корпусное начальство.

13 декабря 1833 года по высочайшему приказу произведён в прапорщики и направлен в лейб-гвардии Финляндский полк. В этом полку, располагавшемся в Санкт-Петербурге, Федотов прослужил 10 лет. Через 3—4 года службы в полку молодой офицер стал посещать вечерние уроки рисования в Академии художеств. В свободное от службы время упражнялся дома, рисуя акварельные и карандашные портреты своих сослуживцев, сцены полковой жизни и карикатуры. Хорошо зная черты лица и фигуру великого князя Михаила Павловича, Федотов рисовал его портреты, которые охотно покупались продавцами картин и эстампов.

В феврале 1837 года участвовал в 167-вёрстном походе гвардейского корпуса по маршруту Пулково — Ижора — Тосно — Царское Село — Гатчина — Красное Село — Петербург. За участие в этом походе вместе с другими офицерами получил высочайшую благодарность.

Летом 1837 года великий князь, вернувшийся в Санкт-Петербург из-за границы после лечения, посетил Красносельский лагерь, где гвардейцы встретили его овацией. Живописность встречи великого князя с военными произвела на Федотова неизгладимое впечатление, и всего за три месяца художник написал акварельную картину «Встреча великого князя» (для написания этой картины впервые за всё время службы Федотов получил отпуск). Картина была показана великому князю, который пожаловал художнику бриллиантовый перстень. Этой наградой, по словам Федотова, «окончательно припечаталось в его душе артистическое самолюбие». После этого художник начал картину «Освящение знамён в Зимнем Дворце, обновлённом после пожара». Надеясь улучшить своё материальное положение, Федотов решился представить картину великому князю, который показал её своему августейшему брату. После этого высочайше было повелено «предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигнациями в месяц».

После долгих раздумий Федотов, наконец, подал прошение об отставке, и 3 января 1844 года был уволен с производством в чин капитана и правом носить военный мундир. Расставшись с эполетами, он очутился в тяжёлых жизненных условиях: на скудную пенсию в 28 рублей 60 копеек в месяц (что равнялось 100 ассигнационным рублям), пожалованную Николаем I), надо было содержать себя, помогать впавшей в нужду семье, нанимать натурщиков, приобретать материалы и пособия для работы. Однако любовь к искусству поддерживала в Федотове оптимизм, помогала ему бороться с трудностями и настойчиво идти к намеченной цели — стать настоящим художником.

Заключение

Существуют разные мнения по поводу необычного дара Левы Федотова. Есть мнение, что талантливый мальчик обладал аналитическим умом, и умел делать выводы. Исходя из информации, которая была ему доступна. Некоторые люди считают, что молодой человек обладал экстрасенсорными способностями. Также существует мысль, что на сознание молодого человека вполне могла повлиять окружающая обстановка.

Дом на берегу Москвы-реки был построен в очень необычном месте. Раньше здесь находилась домовая церковь Малюты Скуратова. После того, как ее реконструировали, под фундаментом нашли останки нескольких сотен человеческих тел. Потом была организована Болотная площадь, на которой казнили преступников, и людей неугодных власти. Возможно, что энергетический след, который оставили эти события повлиял на восприятие мира талантливым юношей.